-

뇌졸중 환자, 골절 위험 1.4배↑…고관절 위험 2.42배↑

뇌졸중을 경험한 환자들은 고관절 골절 위험이 2배 이상 높은 것으로 나타났다. 삼성서울병원은 가정의학과 신동욱·조인영 교수, 숭실대학교 정보통계보험수리학과 한경도 교수, 동탄성심병원 가정의학과 이다경 교수 연구팀이 뇌졸중 유형과 후유장애에 따른 골절 위험을 발표했다고 8월 7일 밝혔다. 연구팀은 2010년에서 2018년 사이 국민건강보험공단 자료를 이용해 뇌졸중 생존 환자 22만 3358명과 나이와 성별을 맞춰 선별한 대조군 32만2161명을 비교 분석했다. 연구 결과, 평균 추적 관찰기간 3.7년 동안 뇌졸중 환자에서 1만 6344건의 골절이 발생했고, 대조군에서는 2만398건의 골절이 발생했다. 이를 토대로 연구팀이 뇌졸중 이후 골절과의 관련을 분석한 결과 뇌졸중 환자의 골절 위험이 1.4배 증가하는 것으로 나타났다. 특히, 고관절 골절이 가장 위험한 것으로 분석됐는데, 뇌졸중 환자는 고관절 골절 위험이 2.42배 증가했으며, 뇌졸중이 남긴 장애 정도가 심각한 경우에는 고관절 골절 위험이 4.82배까지 치솟았다. 척추 골절 위험도 높은 것으로 나타났는데, 뇌졸중 환자의 척추 골절 위험은 대조군에 비해 1.29배 높았다. 이 밖에 다른 골절 역시 1.19배

- 김민준 기자

- 2024-08-07 09:45

-

뇌졸중 후 담배 피우면 골절 위험 최대 1.8배↑

급성 허혈성 뇌졸중을 겪은 후 흡연을 하면 골절 위험이 크게 증가하는 것으로 나타났다. 한림대학교 동탄성심병원은 순환기내과 천대영 교수(공동 교신저자), 이진화 교수(공동 1저자), 한림대학교성심병원 신경과 이민우 교수(공동 교신저자), 숭실대학교 정보통계보험수리학과 한경도 교수(공동 1저자) 연구팀이 ‘급성 허혈성 뇌졸중 후 흡연습관 변화와 골절사고의 연관성(Association Between Changes in Smoking Habits and Incident Fracture After Acute Ischemic Stroke)’ 연구에서 이 같은 내용을 확인했다고 7월 8일 밝혔다. 연구팀은 국민건강보험공단 의료데이터를 이용해 2010년 1월부터 2016년 12월까지 급성 허혈성 뇌졸중으로 진단받은 40세 이상 17만7787명을 분석했다. 이들 중 비흡연자는 11만5380명, 과거 흡연자는 2만4798명, 뇌졸중 후 금연자는 1만2240명, 뇌졸중 후 신규 흡연자는 3710명, 뇌졸중 전후 지속 흡연자는 2만1659명이었다. 전체 조사대상 중 1만4991명(8.4%)이 골절사고를 겪었으며, 이 가운데 고관절 골절은 2054명(1.2%), 척추 골절은 75

- 김민준 기자

- 2024-07-08 11:09

-

신장이식 환자 골절 위험인자는 ‘나이와 타크로리무스 체내 최저농도’

신장이식 후 발생하는 골절에 대한 시간의존적 위험 인자가 규명됐다. 가톨릭대학교 인천성모병원은 음상훈·윤혜은 신장내과 교수 연구팀이 한국장기이식연구단(KOTRY)의 데이터를 분석해 이 같은 사실을 확인했다고 18일 밝혔다. 연구팀은 국내 신장이식 환자 4134명을 대상으로 이식 후 5년간 골절 누적 발생률을 확인하고, 골절 환자 63명과 나머지 4071명 환자를 비교군으로 기저질환과 이식 후 여섯째 달에 나타나는 특성을 비교해 골절 발생 위험 인자를 분석했다. 그 결과, 골절이 발생한 환자의 경우 비교군 대비 연령이 더 높았고, 당뇨신장병증으로 신대체요법을 받게 된 당뇨 환자 비율도 더 높았으며, 혈액 중 칼슘 농도를 조절하는 호르몬인 부갑상선호르몬(Intact Parathyroid Hormone, iPTH) 수치가 낮은 것으로 분석됐다. 또한, 유도요법으로 인터루킨-2 수용체 항체(Interleukin-2 receptor antibody)가 더 사용됐고, 항흉선세포글로불린(Anti-thymocyte globulin, ATG)의 사용은 상대적으로 적었다. 이식 후 여섯 번째 달 임상 지표를 분석한 결과에서는 골절 발생 환자의 경우 낮은 칼슘·인 생성물을 보였

- 김민준 기자

- 2023-12-18 09:32

-

나이 관련 황반변성, 근력·균형감 약화시켜 골절 위험↑

나이 관련 황반변성을 앓는 경우 골절 위험도 같이 높아지는 것으로 나타났다. 나이 관련 황반변성(황반변성)은 노인 실명의 가장 흔한 원인 중 하나로, 노화 과정에서 망막의 황반부에 변성이 생기면서 시력이 감소하는 질환을 말한다. 일반적으로 50세 이상부터 발병을 시작하는데, 초점이 맞지 않는 노안과 달리 안경을 착용한 후에도 중심 시력이 떨어지거나 물체가 찌그러져 보이는 등의 증상이 주로 나타난다. 삼성서울병원은 안과 함돈일·임동희·윤제문 교수, 가정의학과 신동욱 교수 연구팀이 이러한 연구결과를 ‘아이(Eye, IF=4.456)’지 최근호에 발표했다고 11일 밝혔다. 연구팀은 2009년 국민건강보험공단 건강검진을 받은 50세 이상 수검자 389만4702명을 코호트 연구에 포함해 2019년까지 추적 관찰했다. 최초 검진 당시 황반변성을 진단받은 사람은 모두 4만7266명(1.21%)으로, 연구팀은 황반변성이 골절에 미치는 영향을 측정했다. 나이와 성별을 비롯해 골절에 영향을 주는 다른 요인들을 모두 보정해 분석한 결과, 황반변성 그룹의 경우 1000인년 당 20.6건의 골절이 발생한 반면, 대조군에서는 12.6건으로 차이를 보였으며, 골절 발생의 상대위험 역시

- 김민준 기자

- 2023-10-11 10:11

-

골다공증 급여, 3년 이상 적용돼야 ‘골다공증 골절’ 최소화

골절에 따른 환자와 보호자, 사회에 미치는 직간접적인 비용을 생각하면 골다공증 치료를 통해 절약할 수 있는 경제적 비용이 상당할 것으로 예측되는 바, T-score-2.5를 넘으면 1년 만에 급여가 중단되는 현행 골다공증 치료제 급여 기준을 최소 3년 이상으로 적용되게 개선해야 한다는 제언들이 쏟아졌다. 대한골대사학회와 국민의힘 백종헌 국회의원이 주최·주관하는 ‘노인 골절 예방 선순환을 위한 골다공증 정책 개선 토론회’가 5월 18일 그랜드워커힐 서울 비스타홀에서 개최됐다. 이날 1부 세션에서는 ‘골다공증 지속급여의 사회경제적 효과 및 선순환 환경 방안 모색’을 주제로 토론회가 진행됐다. 먼저 최용준 대한골대사학회 보험정책이사는 골다공증 골절이 한 번 발생하면 27%가 4년 내 재골절이 발생하며, 추가 골절이 연달아 발생하는 ‘골절 연쇄반응(fracture cascade)’가 발생한다면서 이러한 ‘골절 도미노’를 막으려면 최초 골절이 발생하기 전에 골다공증 치료 개입이 필요하다고 주장했다. 특히 ▲고관절 골절 최초 발생자 중 17.4% ▲척추 골절 최초 발생자 중 5.7%가 1년 내 사망하고, 고관절 골절로 인한 1년 내 사망 위험은 20%로 유방암과 유사함

- 김민준 기자

- 2023-05-19 06:00

-

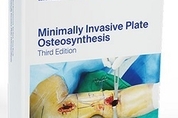

최소침습적 금속판 고정술 3판

경북대병원 정형외과 오창욱 교수가 의학 및 과학 분야의 세계적인 전문 출판사인 독일 티메(Thieme) 출판사를 통해 최소침습적 금속판 고정술(Minimally Invasive Plate Osteosynthesis(MIPO)) 3판을 출간했다. 이 책은 14개국 68명의 골절 치료 분야의 전문가의 최소 침습적 금속판 골절 치료술(MIPO)에 대한 전문 지식을 담았으며, 20여년 동안의 생물학적 고정(Biologic fixation), 간접 정복(Indirect reduction) 및 가교 금속판 고정술(Bridge plating)이라는 개념을 적용했다. 또한, 골절을 치료하는 모든 정형외과 의사에게 필수적인 가이드이며, 합병증을 최소화하면서 골절 치유 및 기능적 결과를 향상시키는 최소 침습 절차를 적용하기 위한 기본 지침과 증례에 기초한 상지 골절, 하지 골절은 물론 골반 및 추가적인 적응증에 대한 치료 기법을 제공한다. 최소침습적 금속판 고정술은 골절의 유합율을 높이고, 뛰어난 기능적 회복을 기대하게 하며, 합병증을 최소화하기 위해 고안되고 발전된 AO의 혁신적인 주장에서 탄생한 골절 치료기술이다. 이 책에서는 최소침습적 금속판 고정술의 일반 원칙, 임상

- Thieme

- 2023-03-14 07:29

-

다가오는 초고령화사회 대비를 위한 골다공증 정책토론

2025년 곧 대한민국은 초고령사회에 진입하게 된다 이에따라 대한골대사학회에서 ‘골다공증성 골절 예방을 위한 국가책임제’와 ‘3대 핵심 정책과제’에 대해 제언했다. 대한골대사학회는 26일 서울 그랜드워커힐 호텔에서 온라인과 오프라인 동시에 진행하는 하이브리드 방식으로 개최한 제34차 춘계학술대회 제10차 Seoul Symposium on Bone Health에서 국회 보건복지위원회 소속 이종성 국회의원실과 함께 '골다공증성 골절 예방 국가책임제 도입과 3대 책임과제 추진을 위한 정책토론회'를 공동 개최했다. 이종성 의원(국민의힘, 비례대표)은 이날 축사를 통해 "수 년 전부터 국회는 초고령사회의 대표적인 노인 만성질환인 골다공증 관리에 국가가 적극 나설 필요성에 공감해 왔으며 골다공증성 골절 예방을 위한 정책토론회, 국정감사 질의, 정부부처 협의 등을 진행해왔다"며 "골다공증 관리 강화에 대한 대선공약이 발표됐던 만큼 집권여당의 국회의원이자 국회 보건복지위원회의 일원으로서 오늘 제언되는 정책과제들을 지속적으로 검토하고, 어르신들의 건강한 노후를 위한 ‘뼈 건강 관리정책’ 수립과 추진에 최선을 다하겠다"고 밝혔다. 첫 번째로 하용찬 대한골대사학회 이사장의 ‘활

- 최정민 기자

- 2022-05-27 05:40

-

다가오는 초고령화사회 골다공증 정책 이대로 괜찮은가?

2025년 65세 고령인구 1천만명 시대, 초고령사회로 진입해가는 상황에 노년기 대표 질환인 골다공증 관련 정책 및 보험기준의 개선을 요구하는 목소리가 높아지고 있다. 대한내분비학회와 국회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 신현영 국회의원이 공동 주최한 '골다공증 정책 개선 토론회'가 서울워커힐호텔에서 7일 개최됐다. 이번 토론회는 대한내분비학회 '2022 춘계학술대회 및 학연산심포지엄'의 특별 심포지엄으로 마련했으며, 보건복지부, 대한골대사학회, 대한골다공증학회가 참여했다. 대한내분비학회 유순집 이사장은 개회사로 “다가오는 초고령사회, 건강한 노년기를 맞이하기 위해 내분비질환 예방과 치료환경 개선에 막중한 책임감을 느끼고 있다”며 “이번 토론회를 통해 초고령사회의 가장 중요한 현안인 골다공증성 골절 예방과 치료에 대한 효과적인 대안이 제시되길 바란다”고 말헀다. 이어서 진행된 토론회 첫 번째 세션인 주제발표 시간엔 ▲‘초고령사회 골다공증성 골절의 심각성 및 사회경제적 부담’을 주제로 대한내분비학회 김대중 보험이사(아주대병원 내분비대사내과)를 ▲‘골다공증 진단과 치료 개선을 위한 정책 제언’을 발표한 대한골사학회 이유미 총무이사(세브란스병원 내분비내과) ▲‘초

- 최정민 기자

- 2022-04-08 07:06

- [인사]셀트리온그룹 임원승진인사 (2/13)

- [동정]인천성모병원 허휴정 교수, 지역 정신건강 증진 공로로 인천광역시장 표창

- [동정]고대 안암병원 김태훈 연구부원장, 서울시의회의장 표창 수상

- [인사]이무식 교수, 제19대 건양의대 학장 취임

- [부음]류호경 나라치과 원장 장모상

- [동정]김원섭 충북대학교병원장, 보건복지부장관 표창

- [동정]유한양행, 23년 연속 존경받는 기업 제약부문 1위 수상

- [인사]티씨노바이오사이언스, 정진아 신임 개발본부장(CDO) 영입

- [부음]한원선 前 한원선신경정신과의원 원장 별세

- [동정]인천성모병원 이운정교수, 응급의료 공로로 소방청장 표창

- [인사]셀트리온그룹 임원승진인사 (2/13)

- [인사]이무식 교수, 제19대 건양의대 학장 취임

- [인사]티씨노바이오사이언스, 정진아 신임 개발본부장(CDO) 영입

- [인사]서울성모병원 장기육 교수, 대한심혈관중재학회 차기 회장 추대

- [인사]영남대 영천병원, 제18대 박삼국 병원장 취임

- [인사]명지병원, ‘뇌졸중 전문가’ 최영빈 교수 영입

- [인사]동산의료원·동산병원·대구동산병원 보직인사(2/1)

- [인사]삼성서울병원, 원장단 및 주요 보직 인사(2/1)

- [인사]배재훈 교수, 계명대학교 동산의료원장 취임

- [인사]동화약품, 장재원 연구개발본부장 선임

- [동정]인천성모병원 허휴정 교수, 지역 정신건강 증진 공로로 인천광역시장 표창

- [동정]고대 안암병원 김태훈 연구부원장, 서울시의회의장 표창 수상

- [동정]김원섭 충북대학교병원장, 보건복지부장관 표창

- [동정]유한양행, 23년 연속 존경받는 기업 제약부문 1위 수상

- [동정]인천성모병원 이운정교수, 응급의료 공로로 소방청장 표창

- [동정]충남대병원 박재호 물리치료사, 연구논문 국제학술지 게재

- [동정]경희대병원 여승근 교수, 대한민국의학한림원 정회원 선출

- [동정]건양대병원 차아름 씨, 외국인 환자 유치 유공 대전시장 표창

- [동정]세종충남대병원 박재형・오진경 교수, 대한내과학회 수여 ‘KJIM 최다인용 공로상’ 선정

- [동정]범석학술장학재단, 제29회 범석상에 김병극·김승현 교수 선정