<5>바이오의약품 상용화 시기와 그 가능성은?

앞으로 2013~2015년 사이 바이오시밀러 상용화가 가능할 전망이다. 지난 10~15년간 개발해 온 연구성과가 빛을 보는 순간이 코앞으로 다가왔다. 상용화를 앞두고 있는 상황에서 바이오시밀러에 대한 찬반입장이 극명하게 갈리고 있다.

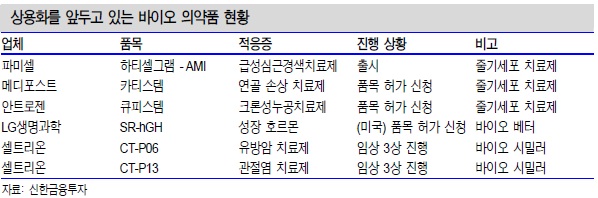

◇상용화 앞둔 바이오의약품은?

내년부터 블록버스터급 바이오의약품 특허만료가 도래되면서 2013~2015년 사이 바이오의약품의 전체적인 상용화가 이뤄질 것으로 예견되고 있다. 현재 상용화를 앞두고 있는 바이오의약품은 5개사 6개 품목이다.

품목을 살펴보면 ▲파미셀'하티셀그램-AMI' ▲메디포스트'카티스템' ▲안트로젠'큐피스템' ▲LG생명과학'SR-hGH' ▲셀트리온'CT-P06' 및 'CT-P13' 등이다.

이중 급성심근경색치료제인 파미셀'하티셀그램-AMI'은 이미 국내 출시됐다. 연골 손상 치료제인 메디포스트 '카티스템'과 크론성누공치료제 안트로젠 '큐피스템'은 품목허가를 신청해 놓은 상태다. 이들 모두 줄기세포 치료제다.

성장호르몬인 LG생명과학'SR-hGH'는 미국 품목허가 신청을 내 놓은 바이오베터다.

셀트리온의 허셉틴 바이오시밀러 'CT-P06'과 레미케이드의 'CT-P13'은 최근 임상치료를 마쳤다.

바이오시밀러, 줄기세포 치료제 등 국내에서 많은 기대를 받고 있는 바이오의약품이 상용화를 앞두고 있어 R&D 성과가 가시화될 전망이다.

◇향후 시장가능성에 대한 입장

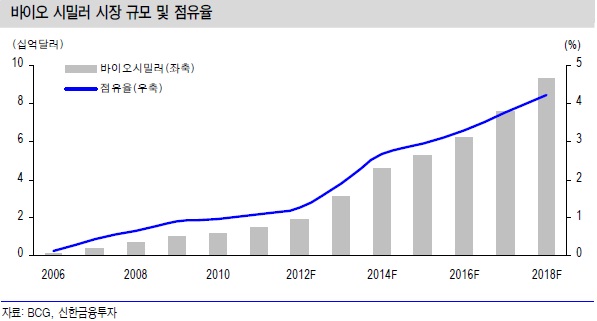

우리나라는 오는 2020년까지 22%의 시장점유율을 목표로 하고 있다. 바이오시밀러계의 글로벌 리더가 되기 위해 지난해 우리나라 바이오시밀러 시장에 대한 투자규모는 1.5조(약14억달러)로 추정되며,향후 2015년에는 5.5조원(50억달러), 2020년에는 15조원(138억달러)의 급성장이 예고되고 있다.

바이오의약품 시장이 빠른 성장을 거듭할 수 있는 가장 큰 이유는 약효측면에서 합성 의약품보다 만성자가면역질환, 유방암, 대장암 등 중증 질환치료에 있어서 더 효과적이고 부작용이 적어 안전성이 높기 때문이다.

가격은 다소 높게 책정된다. 이는 생산과정에서 합성 의약품보다 더 많은 비용이 들어가고 복잡한 공정으로 인한 기술 장벽 등으로 소수의 제품만이 시장에 출시돼서다.

전문가들은 이 같은 높은 가격이 바이오시밀러 시장 진입을 촉진시킬 것이라고 분석한다. 환자 입장에서는 오리지널 의약품과 비슷한 효능에 저렴한 가격에 치료가 가능하고, 정부입장에서는 의료보험 재정 부담을 줄일수 있다는 것이 이유다.

미국 의회 예산국 조사에 따르면 바이오 시밀러 도입시 2009년에서 2018년까지 미국 정부는 총 250억 달러 이상의 약제비 절감이 가능하다고 추정하고 있다.

여기에 식품의약품안전청이 바이오시밀러 품목별 안전성·유효성 평가 가이드라인을 마련하고, 바이오베터의 정의 신설 및 제출자료 범위 구체화하려는 등 노력을 보이면서 향후 국내 바이오시밀러 산업 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단된다.

업계 관계자는 “바이오시밀러 시장은 오리지널 의약품 특허만료에 힘입어 기존 시장을 잠식하면서 확대될 것”이라며 “리툭산, 얼비툭스, 허셉틴은 2014년 약 160억 달러의 매출을 보이지만 2018년에는 오리지널 제품의 매출이 100억 달러로 감소하고 이 제품에 대한 바이오시밀러 매출이 82억 달러로 성장할 것”이라고 내다봤다.

반면 우려 섞인 시각도 존재한다. 이미 너무 높아져버린 바이오의약품 시장에 대한 기대치를 충족시킬 수 있는 실적이 당장 나오지 않을 것이란 의견이 심심치 않게 나오고 있다.

관련 업계 인사는 "바이오의약품 산업은 아직 시간이 더 필요하다. 바이오의약품으로 글로벌 시장을 공략하는 것 보다 개량 신약 개발을 통한 해외진출이 효과적이다. 개량신약은 30억 정도의 비용에 5년 미만의 기간이 소요된다. 이는 10~15년이 소요되는 바이오의약품보다 훨씬 개발기간이 적게 걸린다. 바이오의약품으로의 세계 진출은 아직은 어렵다고 본다"고 말했다.

- [인사]셀트리온그룹 임원승진인사 (2/13)

- [동정]인천성모병원 허휴정 교수, 지역 정신건강 증진 공로로 인천광역시장 표창

- [동정]고대 안암병원 김태훈 연구부원장, 서울시의회의장 표창 수상

- [인사]이무식 교수, 제19대 건양의대 학장 취임

- [부음]류호경 나라치과 원장 장모상

- [동정]김원섭 충북대학교병원장, 보건복지부장관 표창

- [동정]유한양행, 23년 연속 존경받는 기업 제약부문 1위 수상

- [인사]티씨노바이오사이언스, 정진아 신임 개발본부장(CDO) 영입

- [부음]한원선 前 한원선신경정신과의원 원장 별세

- [동정]인천성모병원 이운정교수, 응급의료 공로로 소방청장 표창

- [인사]셀트리온그룹 임원승진인사 (2/13)

- [인사]이무식 교수, 제19대 건양의대 학장 취임

- [인사]티씨노바이오사이언스, 정진아 신임 개발본부장(CDO) 영입

- [인사]서울성모병원 장기육 교수, 대한심혈관중재학회 차기 회장 추대

- [인사]영남대 영천병원, 제18대 박삼국 병원장 취임

- [인사]명지병원, ‘뇌졸중 전문가’ 최영빈 교수 영입

- [인사]동산의료원·동산병원·대구동산병원 보직인사(2/1)

- [인사]삼성서울병원, 원장단 및 주요 보직 인사(2/1)

- [인사]배재훈 교수, 계명대학교 동산의료원장 취임

- [인사]동화약품, 장재원 연구개발본부장 선임

- [동정]인천성모병원 허휴정 교수, 지역 정신건강 증진 공로로 인천광역시장 표창

- [동정]고대 안암병원 김태훈 연구부원장, 서울시의회의장 표창 수상

- [동정]김원섭 충북대학교병원장, 보건복지부장관 표창

- [동정]유한양행, 23년 연속 존경받는 기업 제약부문 1위 수상

- [동정]인천성모병원 이운정교수, 응급의료 공로로 소방청장 표창

- [동정]충남대병원 박재호 물리치료사, 연구논문 국제학술지 게재

- [동정]경희대병원 여승근 교수, 대한민국의학한림원 정회원 선출

- [동정]건양대병원 차아름 씨, 외국인 환자 유치 유공 대전시장 표창

- [동정]세종충남대병원 박재형・오진경 교수, 대한내과학회 수여 ‘KJIM 최다인용 공로상’ 선정

- [동정]범석학술장학재단, 제29회 범석상에 김병극·김승현 교수 선정