메디포스트, 제69차 대한정형외과 국제학술대회 참가

카티스템의 연골 재생 치료 효과 재조명

- 노영희 기자 nyh2152@medifonews.com

- 등록 2025-10-28 10:37:44

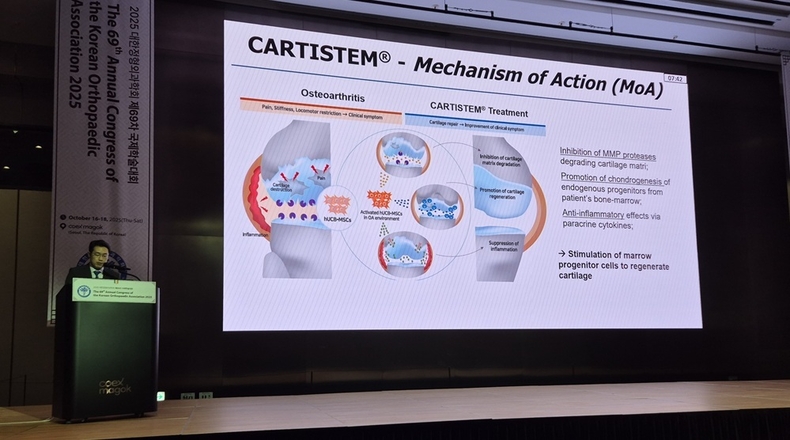

메디포스트의 제대혈유래 동종중간엽 줄기세포치료제인 카티스템(CARTISTEM)이 제69차 대한정형외과 국제학술대회에서 연골 재생 치료의 새로운 패러다임을 제시하며 학계의 주목을 받았다.

메디포스트(대표이사 오원일)는 지난 16일부터 18일까지 개최된 제69차 대한정형외과 국제학술대회에서 명지병원 김진구 의료원장이 좌장을 맡고, 가톨릭대학교 서울성모병원 김만수 교수와 건국대학교병원 정형외과 이동원 교수가 연자로 참여해 카티스템의 임상적 가치와 최적화된 수술 전략을 논의했다고 28일 밝혔다.

가톨릭대학교 서울성모병원 김만수 교수는 ‘최신 임상 근거와 임상의 경험(Current evidence and personal experience)’ 강연을 통해 2012년 식약처의 전문의약품 허가 이후 약 13년간 축적된 카티스템의 임상 성과를 발표했다. 메디포스트의 카티스템은 제대혈유래 중간엽 줄기세포(hUCB-MSC)를 분리 배양한 동종 줄기세포 치료제로, 2012년 허가 당시 국내 임상 3상 결과 미세천공술 대비 ICRS grade 개선율이 98%에 달해 미세천공술의 71% 대비 통계적으로 유의미하게 우월한 결과를 입증해 전문의약품으로 품목허가 받은 제품임을 강조했다.

김만수 교수는 “카티스템은 골수 등 다른 조직 유래 MSC에 비해 증식 잠재력과 신생 혈관 유도 능력이 매우 높고, 공여자 위험이 적다"며 "5년 및 7년 장기 추적 관찰 연구에서도 지속적인 우수한 임상 결과를 보여줬다”고 밝혔다.

이어 김 교수는 지난 13년간 카티스템의 임상적 안전성 및 유효성을 확인한 약 30편의 논문 중 최신 논문들을 리뷰했다. 특히 미국에서 진행된 임상 1/2a 시험의 2년 추적 결과가 안전성과 유효성 측면에서 안정적이었음을 언급하며, 국제적으로도 검증된 치료법임을 강조했다. 또한 카티스템은 골수 등 다른 조직 유래 MSC에 비해 높은 증식력과 안전성을 지닌 효과적인 연골 재생 줄기세포 치료제로 평가했다.

건국대학교병원 정형외과 이동원 교수는 ‘연골하골 병리와 수술적 노하우(Subchondral Bone Pathology and Surgical Tips)’ 강연에서 연골하골의 중요성을 강조하며 “연골과 연골하골을 하나의 기능적 단위로 통합 치료해야 한다”는 새로운 개념을 제시했다.

이 교수는 “연골하골은 연골보다 약 10배 높은 충격 흡수 기능을 가지고 있으며, 관절염의 단순한 희생자가 아니라 질환을 유발하고 진행시키는 핵심 드라이버 역할을 한다”고 설명했다. 따라서 “최근 치료의 패러다임은 단순히 연골 재생에 머무르지 않고, 연골과 연골하골의 통합적 재생을 목표로 해야 한다”고 강조했다.

이어 그는 미세천공술(microfracture)이나 자가연골세포이식술(ACI)과 같은 기존 치료법이 단기적 증상 개선에는 효과가 있지만, 연골–연골하골의 구조적 통합 재생에는 한계가 있다고 지적했다. 또한, 최근 발전된 카티스템 수술법을 소개하며, “기존보다 골터널을 더 깊게 형성해 줄기세포치료제를 충분히 주입함으로써, 연골과 연골하골이 동시에 안정적으로 재생될 수 있다”고 덧붙였다. 이 교수는 이러한 접근이 “연골하골 병리 이해를 기반으로 한, 보다 근본적인 관절 재생 치료의 방향”이라고 강조했다.

좌장을 맡은 명지병원 김진구 의료원장은 “13년간의 임상 경험을 통해 카티스템이 단순히 연골로 직접 분화하는 것을 넘어, 연골하골 리모델링을 통해 연골 재생이 2~3년까지 지속적으로 발생한다는 개념 변화가 있었다”며 카티스템의 역할에 대한 새로운 시각을 제시했다.

메디포스트 관계자는 “이번 학술대회를 통해 카티스템이 연골 재생뿐만 아니라 연골하골을 포함한 무릎 전체의 통합적 치료에 기여할 수 있는 가능성을 확인했다”며, “앞으로도 지속적인 연구와 임상 데이터 축적을 통해 퇴행성 관절염 및 연골 재생 치료의 새로운 표준을 제시해 나갈 것”이라고 밝혔다.

한편, 카티스템은 2012년 품목허가 된 세계 최초 동종 제대혈 유래 줄기세포 치료제로 퇴행성 혹은 반복적 외상으로 인한 무릎 골관절염에서 염증의 억제는 물론 손상된 연골을 자연 상태의 연골로 재생시키는 근본적인 치료효과를 통해 장기 유효성이 입증된 치료제이다. 2025년 5월 기준 누적 투여 환자수는 3만3천명을 넘어섰다. 현재 미국 임상은 FDA와의 미팅을 통해 임상 프로토콜 확정 등 임상 3상 임상승인신청(IND) 준비에 주력하고 있으며 일본 임상 3상은 오는 11월 중 마지막 환자에 대한 1년 추적관찰이 완료돼, 임상이 마무리 될 예정이다.

관련기사

- 메디포스트 카티스템, 일본 제약사 테이코쿠 제약과 계약 체결 2025-12-19

- 메디포스트, Cell & Gene Meeting on the MESA 2025서 글로벌 임상 발표 2025-10-14

- 메디포스트, 바이오 아시아-대만 2025 참가로 APAC 시장 진출 본격화 2025-07-29

- 메디포스트, ‘2025년 노사문화 우수기업’ 선정 2025-07-14

- 카티스템-고위 경골 절골술 병용, 무릎연골 재생효과 입증 2025-07-04

- 메디포스트, 1분기 매출 203억원 달성…지속적인 실적 호조 2025-05-16

- 메디포스트, 제대혈 혈장 항노화 효과 국제 학술지 게재 2025-05-13

- 메디포스트 카티스템 美 3상 본격화…“수술법 적용 준비 완료” 2025-04-29

- 메디포스트, ISO 14001 신규 인증 및 ISO 45001 2년 연속 갱신 2025-04-18

- 메디포스트, AAOS 2025에서 ‘카티스템’ 치료 연구논문 발표 2025-03-19

- 메디포스트 제대혈은행 ‘셀트리’, 베이비페어 참가한다 2025-02-07

- 메디포스트, 무릎 골관절염 치료제 ‘카티스템’ 일본3상 환자 투약 완료 2024-11-22

- 메디포스트, 주사형 무릎 골관절염 치료제 장기적 유효성∙안전성 확인 2024-08-29

- 이희성 청장, 세포치료제 업계 목소리 듣는다 2012-08-10

- 메디포스트, 美 ‘페보니아 화장품’ 국내 판권 획득 2011-08-18

- 메디포스트 매출, 전년 동기 대비 53.7% 증가 2011-08-04

- 메디포스트, 8월 임신 육아용품 전시회 참가 2011-07-28

- [인사]HLB 자회사 엘레바, 김동건 대표 선임

- [동정]한림대동탄성심병원 백선하 교수, 제1회 국로 한마음 의학상 수상

- [부음]이제형 일양약품 합성실 전무 모친상

- [인사]서울대병원 우홍균 교수, 아시아방사선종양학회연합회 회장 취임

- [부음]손태화 한림제약 평가분석부 이사 모친상

- [동정]한국베링거인겔하임, ‘가족친화인증기업’ 선정

- [인사]서울대병원 박중신 교수, 제26대 대한의학회 회장 선출

- [부음]김기훈 서울아산병원 교수 부친상

- [동정]전북대병원 채금주·윤선중 교수, 전북특별자치도의사회 학술상 수상

- [동정]위아바임 ‘낙산균 프로바이오틱스’, 대한민국 브랜드 명예의 전당 2년 연속 수상

- [인사]HLB 자회사 엘레바, 김동건 대표 선임

- [인사]서울대병원 우홍균 교수, 아시아방사선종양학회연합회 회장 취임

- [인사]서울대병원 박중신 교수, 제26대 대한의학회 회장 선출

- [인사]대전성모병원 이상권 교수, 대한비만학회 부회장 선출

- [인사]고대 안암병원 민재석 교수, 대한위장관외과학회 대한위장관항암연구회 회장 취임

- [인사]대구가톨릭대학교의료원 제11대 의료원장 신홍식 신부 취임

- [인사]서울약대 강건욱 교수, 한국독성학회/한국환경성돌연변이발암원학회 회장 취임

- [인사]보라매병원 김상완 교수, 대한골대사학회 이사장 취임

- [인사]단국대병원 장성욱 충남권역외상센터장, 외상술기교육연구학회장 취임

- [인사]질병관리청 과장급 전보 (1/19)

- [동정]한림대동탄성심병원 백선하 교수, 제1회 국로 한마음 의학상 수상

- [동정]한국베링거인겔하임, ‘가족친화인증기업’ 선정

- [동정]전북대병원 채금주·윤선중 교수, 전북특별자치도의사회 학술상 수상

- [동정]위아바임 ‘낙산균 프로바이오틱스’, 대한민국 브랜드 명예의 전당 2년 연속 수상

- [동정]한상욱 아주대 의무부총장 겸 의료원장, 한국과학기술한림원 정회원 선출

- [동정]녹십자 ‘비맥스’, 2026 대한민국 브랜드 명예의 전당 5년 연속 수상

- [동정]인하대병원 김장효 교수·조옥민 간호사, 인천시장 표창 수상 ‘응급체계 기여 공로’

- [동정]서울대병원 김붕년 교수, 문화체육관광부 장관 표창

- [동정]인하대병원 백진휘·신승열 교수, 소방청장 표창 수상

- [동정]권기범 동국제약 회장, 제약바이오협회 차기 이사장 선임