-

EGFR 돌연변이 폐암 대상 아미반타맙+레이저티닙 병용 치료, 기존 치료比 우수성 증명

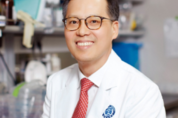

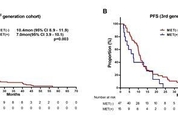

EGFR 돌연변이 폐암 1차 치료로 사용하는 기존 3세대 표적치료제보다 우수한 치료제 병용 3상 결과가 나왔다. 연세암병원은 폐암센터 조병철 센터장 연구팀이 치료력 없는 EGFR 돌연변이 폐암 환자를 대상으로 진행한 다국가, 무작위 배정 3상 연구에서 아미반타맙과 레이저티닙 병용 요법이 기존 표준치료제 오시머티닙보다 무진행생존기간을 30% 정도 높인다는 연구결과를 발표했다고 7월 1일 밝혔다. 조병철 교수는 아미반타맙과 레이저티닙 병용 요법의 효과와 안전성을 확인했다. 아미반타맙과 레이저티닙은 각각 진행성 EGFR 돌연변이 폐암, EGFR 엑손20 돌연변이 폐암 약제로 식약처 승인을 받았다. 이전 1·2상 연구에서 병용 요법 효과를 확인한 만큼 다국가 무작위 배정 3상 임상을 이어갔다. 병용 요법 치료 환자 429명의 무진행생존기간과 반응지속기간은 각각 23.7개월과 25.8개월로 오시머티닙 치료 환자 429명(16.6개월, 16.8개월)보다 길었으며, 2년 생존율도 병용군 74%로 오시머티닙군 69%보다 높았다. 병용 요법의 주요 부작용은 피부 발진과 손발톱 주위 염증 등으로 대부분 조절 가능한 정도였다. 조병철 센터장은 “아미반타맙·레이저티닙 병용의 기존

- 김민준 기자

- 2024-07-01 10:36

-

HER2 양성 유방암 표적치료제 내성 억제제 찾았다

HER2 양성 유방암 표적치료제 내성을 막는 억제제(HVH-2930)가 발굴됐다. 고려대 구로병원은 종양내과 서재홍 교수 연구팀(교신저자 : 고려대 구로병원 종양내과 서재홍 교수, 고려대학교 의과대학 암연구소 김지영, 김윤재 연구교수 / 제1저자 : 고려대학교 의과대학 의과학과 박민수 박사, 정은선 연구교수)이 이 같은 연구 결과를 발표했다고 5월 30일 밝혔다. 연구팀은 기존에 시도됐던 ‘HSP90’의 N-말단을 억제 방식과는 다른 새로운 접근으로 ‘HSP90’의 C-말단을 억제하는 저분자 물질인 HVH-2930을 개발하고 그 효과를 확인했다. 실험실 연구에서 HVH-2930은 기존 임상 실패의 문제가 됐던 열충격 반응을 유도하지 않았고, 정상세포의 독성을 최소화하며 HER2-양성 유방암 세포의 사멸을 효과적으로 촉진했다. 표적항암제 트라스투주맙에 내성을 가진 HER2 유방암 동물모델에서는 ‘HVH-2930’이 ‘HSP90’ 단백질을 억제하는 것을 확인했으며, 더 나아가 HER2 양성 유방암 세포와의 신호전달 경로를 억제함으로써 유방암 세포 사멸을 유도하는 것을 확인했다. 또한, HER2 양성 유방암의 재발과 전이 확산을 촉진하는 암줄기세포도 억제시키는

- 김민준 기자

- 2024-05-30 08:20

-

EGFR 폐암 차세대 표적치료제, 3세대 치료제比 2.6배↑

EGFR 돌연변이 비소세포폐암 4세대 표적치료제가 1~3세대 치료제 내성 환자 유래 전임상 모델에서 최대 183%의 암세포성장억제율(TGI)을 기록했다. 연세암병원은 폐암센터 조병철, 연세대 의과대학 의생명과학부 윤미란 교수 연구팀이 EGFR 돌연변이 비소세포폐암 차세대 티로신 키나제 억제제의 전임상 연구 결과를 발표했다고 4월 30일 밝혔다. 연구팀은 4세대 표적치료제 ‘BI-4732’ 효과를 전임상 단계에서 확인하고자 ▲엑손 19 결손 ▲T790M ▲C797S 삼중 돌연변이가 발생한 환자 유래 세포주를 동물에 이식한 후 BI-4732를 투여했다. 그 결과, 암세포성장억제율은 143~183%에 달해 오시머티닙 대비 최대 2.6배의 효과를 자랑했다. 또, 삼중 외에 돌연변이 중 두가지를 가지고 있고, 이중 돌연변이 세포주 실험에서도 오시머티닙과 비슷한 수준의 항종양 효과를 입증했다. 특히, 중추신경계 전이 암세포에 효과가 우수한 것으로 나타났다. 많은 EGFR 돌연변이 비소세포폐암 환자가 중추신경계 전이를 보이며, 초기 세대 표적치료제는 혈액뇌장벽을 통과하는 능력이 떨어져 전이 종양에 효과가 좋지 않은데, 오시머티닙은 탁월한 중추신경계 침투 효과로 1차 치료

- 김민준 기자

- 2024-05-02 05:15

-

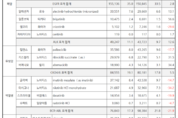

표적항암제 원외처방 감소 속 페암‧여성암 치료제↑

2023년 주요 표적항암제들의 원외처방액이 전년 대비 소폭 감소한 것으로 나타나면서, 2022년에는 2021년 대비 주요 표적항암제들의 원외처방액이 10% 이상 증가한 것과는 대조되는 모습이다. 세부적으로는 유방암, 난소암 등 여성암과 폐암 치료제들의 원외처방액은 늘어났고, 백혈병, 간암 치료제들의 원외처방액은 줄어들었다 의약품 시장조사기관 유비스트에 따르면 2023년 주요 표적항암제들의 원외처방은 4429억원 규모로, 2022년 4507억원 대비 1.7% 하락했다. 폐암치료제들 중 EGFR 표적치료제에서는 렉라자가, ALK 표적치료제에서는 알룬브릭의 성장세가 두드러진다. EGFR 표적 폐암치료제들의 원외처방액은 2022년 1508억원에서 2023년 1551억원으로 2.8% 증가했다. 이 중 상위 제품인 아스트라제네카의 ‘타그리소’가 904억원에서 894억원으로 1.1% 감소했으며, 유한양행의 ‘렉라자’가 174억원에서 249억원으로 43.2% 확대됐다. 이 wen 제품은 올해부터 1차치료에 급여가 적용되는 만큼 2024년 치열한 경쟁을 예고하고 있따. 또 베링거인겔하임의 ‘지오트립’의 원외처방액이 2022년 181억원에서 2023년 189억원으로 4.5%

- 노영희 기자

- 2024-01-22 05:41

-

‘ROS1 돌연변이 폐암’ 차세대 표적치료제 효과·안전성 확인

ROS1 돌연변이 폐암에서 새로운 표적치료제의 치료 결과가 나왔다. 연세암병원 폐암센터 조병철 교수 연구팀은 이전 치료력이 없거나 기존 표적치료제에 내성을 가진 ROS1 돌연변이 폐암을 대상으로 진행한 레포트렉티닙의 효과와 안전성 연구 결과를 11일에 밝혔다. 이번 연구 결과는 국제학술지 ‘뉴잉글랜드 저널 오브 메디신’(New England Journal of Medicine, IF 176.082)에 실렸다. 종양학 분야 교신저자로서 NEJM 게재는 조병철 교수가 국내 최초다. ROS1 돌연변이 폐암은 전체 폐암 2%를 차지한다. 표준치료법은 돌연변이 유전자를 조준하는 표적치료제 사용이다. 대표적인 표적치료제 성분은 크리조티닙(crizotinib)과 엔트랙티닙(entrectinib)이다. 치료 효과는 객관적반응률 70%, 무진행생존기간 15~19개월 정도다. 종양 크기 감소 등을 보인 환자 비율인 객관적반응률과 질병 진행 없이 환자가 생존하는 기간인 무진행생존기간은 항암제 치료 성적을 확인할 수 있는 대표 지표다. 보통 표적치료제 내성이 생긴 후에는 세포독성항암제 외에 효과적인 치료 대안이 없다. 특히, 두 약제 모두 뇌투과력이 약해 내성 환자 약 70%는

- 이형규 기자

- 2024-01-11 15:29

-

‘희소암’ 악성 유방 엽상종의 표적치료제 개발한다

드물지만 치명적일 수 있는 ‘악성 엽상종’의 치료제가 개발될 길이 열렸다. 유방암의 일종인 악성 엽상종의 유전체 특성을 분석한 결과가 나왔다. 이를 활용해 표적치료제를 개발하면 수술만이 유일한 치료법이던 악성 엽상종 환자에게 새로운 옵션을 제공할 것으로 보인다. 서울대병원 문형곤 유방센터장과 서울의대 김종일 유전체연구소장 공동연구팀은 악성 엽상종 조직을 분석해 유전자 특성 및 발병기전을 확인하고, 잠재적 표적치료제 개발 가능성에 대해 연구한 동물실험 결과를 3일 밝혔다. 악성 엽상종은 전체 유방암 중 1% 미만인 희소한 암이다. 성장이 빠르고 크기가 크며 재발과 전이가 쉽다. 그러나 지금까지 수술 외에는 효과적인 치료법이 없고, 연구를 위한 적절한 세포주 및 동물모델도 부족해 치료제 개발에 난항을 겪고 있었다. 연구팀은 유전자적 특성을 확인하기 위해 악성 엽상종조직 9개와 일반 유방암조직 18개를 대상으로 유전체·전사체 분석을 실시했다. 그 결과 악성 엽상종은 일반 암조직에 비해 세포외 기질과의 상호작용과 PI3K 신호가 증가했고, 세포부착과 연관된 유전자 신호는 감소하는 특징이 두드러졌다. 또한 악성 엽상종은 생물학적으로 ▲상피형 ▲섬유화형이라는 아형(su

- 이형규 기자

- 2023-01-04 11:11

-

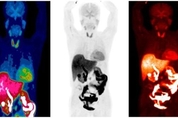

희귀 난치성 질환 ‘전신성 아밀로이드증’ 연구자 주도 임상시험 시작

가톨릭대학교 서울성모병원 아밀로이드증 다학제 진료팀은 ‘전신성 아밀로이드증’ 환자에서 치료 전·후 아밀로이드 PET-CT 영상을 이용해 치료 반응 및 생존 예측 도구로서의 가능성을 평가하기 위한 연구자 주도 임상시험(Investigator initiated trial; IIT)을 시작했다. 본 연구를 통해 전신성 아밀로이드증 환자의 진단율을 높이고, 치료 반응을 효율적으로 평가하며, 1주일 이내에 검사를 완료 할 수 있는 one-stop 시스템을 갖추어 운영함으로써 보다 정확하고 신속한 진단이 가능하다. 전신성 아밀로이드증은 경쇄 또는 유분이라 불리는 과도한 양의 비정상적 섬유성 단백질이 체내에 생성되고, 이것이 장기에 축적되면서 기능을 떨어뜨리는 질환으로, 일차성, 이차성, 유전성 아밀로이드증으로 분류되며, 일차성 아밀로이드증은 혈액암과 연관된 유형이다. 일차성 아밀로이드증은 골수 내 형질세포 계열의 암성 클론에 의해 발생하는 것으로 알려져 있어 희귀 난치성 질환으로 분류한다. 국내의 정확한 역학 자료는 없으나, 다발성 골수종 환자의 12~15%에서 일차성 아밀로이드증이 병발한다는 보고를 기반으로, 국내의 다발골수종 증가 추세에 따라 매 년 180~225명

- 최정민 기자

- 2022-05-27 16:14

-

자궁내막암, 다발성 골수종에 효과 좋은 표적치료제 개발 가능

연세의대 의생명과학부 심태보 교수 연구팀은 약물내성을 유발하는 섬유아세포 성장인자 수용체(FGFR) 돌연변이종들을 효과적으로 저해하는 신규 표적항암제 선도물질을 발굴했다고 17일 밝혔다. FGFR 단백질은 세포막 수용체로서 세포의 성장, 침윤, 전이, 생존 및 분화를 조절하는데 돌연변이가 발생하면 다양한 암을 유발한다. 대표적인 FGFR 돌연변이종으로는 ‘게이트키퍼(gatekeeper) 돌연변이’와 ‘분자 브레이크(molecular brake) 돌연변이’가 있다. 이 돌연변이종들은 다발성 골수종, 자궁내막암, 담관암, 방광암 등을 유발한다. FGFR 돌연변이종에 따른 암의 경우 기존 치료제들에 내성을 보이는 경향이 있다. FGFR 돌연변이종을 효과적으로 저해하는 신규 저해제 발굴을 통해서 기존 치료제들에서 보이는 약물내성을 극복하는 것이 중요하다. 연구팀은 신규 유도체 설계 합성과 구조-활성 연구를 통해 기존 치료제 인피그라티닙에 내성을 가진 FGFR 돌연변이들에 우수한 활성을 보이는 선도물질 ‘17a’를 도출했다. 연구팀은 도출한 선도물질 17a를 시험관 평가와 동물효능 평가를 통해 FGFR 돌연변이종에 대한 저해능력을 분석했다. 분석 결과, 선도물질 17

- 최정민 기자

- 2022-05-17 10:33

-

흡연 시 폐암 표적치료제 내성 생길 확률 3.5배 높아

폐암 표적치료제에 내성을 보인 환자들을 조사한 결과, 흡연을 오래 했고 폐암이 뇌로 전이된 경우가 적은 것으로 확인됐다. 연세암병원 폐암센터 안병철·이지현·홍민희 교수 연구팀은 흡연 기간이 길고 뇌 전이가 적을수록 EGFR 변이 비소세포폐암의 표적치료제에 내성이 생길 확률이 높다고 16일 밝혔다. 이번 연구 결과는 종양학 분야 국제학술지 ‘Cancer’(IF 6.126) 최신호에 게재됐다. 전체 폐암의 80~85%를 차지하는 비소세포폐암은 상피세포 성장인자 수용체(EGFR)나 역형성 림프종 인산화효소(ALK), 활성산소종(ROS1) 등 다양한 돌연변이로 발생한다. 이중 EGFR 변이 비소세포폐암은 30~40%에 달한다. EGFR 돌연변이를 정밀 타격하는 표적치료제(티로신키나아제 억제제·TKI)로는 1세대 ‘이레사(성분명 게피티닙)’ ‘타쎄바(엘로티닙)’, 2세대 ‘지오트립(아파티닙)’ ‘비짐프로(다코미티닙)’ 등이 있다. 하지만 폐암 환자에게 10~12개월 정도 처방하면 내성이 생긴다. 내성이 발생할 경우에는 3세대 ‘타그리소(오시머티닙)’을 투약한다. 1~3세대 치료제에 대한 내성 환자 5~22%는 중간엽상피전이인자(MET) 변이로 발생한다. 이지현 교수

- 신대현 기자

- 2021-07-16 10:31

-

급성백혈병에 표적치료제 사용, 항암치료효과 극대화

울산대학교병원 혈액내과 교수진(조재철, 최윤숙, 이유진 교수)과 생의과학연구소 허숙경 박사팀이 급성 백혈병 항암치료 효과를 극대화 할 수 있는 방법을 제시했다. 연구팀은 급성 백혈병 세포주(세포배양) 실험을 바탕으로 라도티닙(radotinib)과 같은 표적치료제의 추가를 통해 기존 항암치료 효과를 높인 연구 결과를 최근 발표했다.현재 급성 백혈병의 항암치료는 ARA-C(사이토신 아라비노사이드)와 같은 세포독성 항암제가 주를 이루고 있다. 세포독성 함암제는 정상세포에 비해 빠른 속도로 무분별하게 분열하는 암세포를 공격해 항암효과를 나타내는 약물이다. 하지만 정상세포도 영향을 받아 구토, 탈모 등 부작용이 발생한다.연구진은 특이 항원이나 단백질을 이용해 종양만 제거를 하는 표적치료제를 기존 세포독성 항암제와 함께 사용함으로써 치료 효과를 연구한 결과, 기존 보다 세포억제 및 종양제거 비율을 높이며 치료 효과를 극대화 할 수 있었다고 밝혔다.이번 연구는 급성 백혈병 세포주(HL60, HEL92.1.7, THP-1) 뿐만 아니라 급성 백혈병 골수 세포 및 동물실험에서도 같은 효과가 있음을 증명했다. 이번 항암 치료효과는 향후 임상시험 진행의 가능성을 제시하는 연구라

- 신대현 기자

- 2021-01-27 12:57

- [인사]아주대의료원 인사(3/1)

- [동정]애브비, 24회 GPTW ‘대한민국 일하기 좋은 100대 기업’ 8위에 선정

- [동정]바이엘 코리아, 2026 대한민국 일하기 좋은 100대 기업 26위 선정

- [동정]아스트라제네카, 성평등가족부 주관 ‘가족친화기업 인증’ 획득

- [동정]비원메디슨, ‘대한민국 일하기 좋은 100대 기업’ Top10 기업상 수상

- [동정]한국다케다제약, ‘대한민국·아시아 GPTW’로 동시 선정

- [동정]멀츠 에스테틱스 코리아, ‘대한민국 일하기 좋은 기업’ 2년 연속 1위 달성

- [동정]고대 안산병원, 경기국제의료협회장 표창

- [인사]광동제약, 이승재 생산본부장 선임…품질 경쟁력 강화

- [동정]엔자임헬스, 건강친화기업으로 보건복지부 장관상 수상

- [인사]아주대의료원 인사(3/1)

- [인사]광동제약, 이승재 생산본부장 선임…품질 경쟁력 강화

- [인사]원주세브란스기독병원, 김문영 제25대 병원장 취임

- [인사]한국희귀·난치성질환연합회, 유지현 신임 회장 선출 (2/23)

- [인사]뉴메드, 손동일 신임 총괄 사장 선임

- [인사]대한가정의학과의사회, 경문배 차기회장 선출 확정

- [인사]셀트리온그룹 임원승진인사 (2/13)

- [인사]이무식 교수, 제19대 건양의대 학장 취임

- [인사]티씨노바이오사이언스, 정진아 신임 개발본부장(CDO) 영입

- [인사]서울성모병원 장기육 교수, 대한심혈관중재학회 차기 회장 추대

- [동정]애브비, 24회 GPTW ‘대한민국 일하기 좋은 100대 기업’ 8위에 선정

- [동정]바이엘 코리아, 2026 대한민국 일하기 좋은 100대 기업 26위 선정

- [동정]아스트라제네카, 성평등가족부 주관 ‘가족친화기업 인증’ 획득

- [동정]비원메디슨, ‘대한민국 일하기 좋은 100대 기업’ Top10 기업상 수상

- [동정]한국다케다제약, ‘대한민국·아시아 GPTW’로 동시 선정

- [동정]멀츠 에스테틱스 코리아, ‘대한민국 일하기 좋은 기업’ 2년 연속 1위 달성

- [동정]고대 안산병원, 경기국제의료협회장 표창

- [동정]엔자임헬스, 건강친화기업으로 보건복지부 장관상 수상

- [동정]일동제약그룹 윤원영 회장, ‘대한민국 약업대상’ 수상

- [동정]메드트로닉코리아, ‘대한민국 일하기 좋은 100대 기업’ 7년 연속 선정