박지욱의 medical trivia

콜레라. 27년 동안 의사로 일하면서 아직 한번도 콜레라 환자를 본 적은 없다. 필자에게 콜레라는 국민학교 교실에서 맞던 예방주사의 이름이었고, 동남아에선 믿음직한 생수를 사먹어야 할 이유였고, 신고해야 할 법정 전염병이었다. 어떤 병인지도 선명하게 떠올릴 수도 없었다. 떠오르는 이미지란 열대의 더위와 사파리 모자를 쓴 탐험가 정도였으니.

콜레라. 27년 동안 의사로 일하면서 아직 한번도 콜레라 환자를 본 적은 없다. 필자에게 콜레라는 국민학교 교실에서 맞던 예방주사의 이름이었고, 동남아에선 믿음직한 생수를 사먹어야 할 이유였고, 신고해야 할 법정 전염병이었다. 어떤 병인지도 선명하게 떠올릴 수도 없었다. 떠오르는 이미지란 열대의 더위와 사파리 모자를 쓴 탐험가 정도였으니. 하지만 콜레라는 서구 사회에 페스트만큼이나 큰 트라우마를 안긴 병이었다. 우리가 서양의 문학이나 영화에서 콜레라 이야기를 심심찮게 만나는 것은 바로 그런 이유 때문이다. 하지만 우리나라도 콜레라 환자가 아직 없지는 않다. 오늘은 이 유서 깊은 질병에 대해 알아보자.

콜레라cholera의 어원은 그리스어 chole 로 쓸개, 쓸개즙(bile)을 뜻한다. 쓸개즙이 검으면 멜렁콜리 melancholy 즉 우울증이 온다고 여겼고, 히포크라테스 시대에도 쓸개즙이 섞인 토사물과 설사를 보이면 cholera 라고 불렀다. 구토를 심하게 하면 나중에는 녹색의 쓸개즙도 보일 수 있는데, 별로 치명적인 병은 아니었다.

하지만 18세기에 사람의 목숨을 빼앗아가는 무서운 돌림병이 아시아로부터 전해졌는데, 여느 콜레라와는 달라서 cholera morbus(콜레라 병) 혹은 아시아 콜레라(Asiatic cholera)라고 불렀다. 오늘날 우리가 콜레라로 부르는 병은 바로 이것이다.

콜레라의 시대

무시무시한 콜레라는 원래 인도의 내륙에서 돌던 풍토병(endemic)이었다. 산스크리트어로 기원전 500년경에 씌어진 문헌에는 ‘몸의 수분을 모두 몰아내어 사람을 죽이는 병’에 대한 기록이 나온다. 이것이 콜레라일까? 하여간 이 치명적인 병은 적어도 2천년 동안은 인도와 아시아 일부 지역에서만 돌았다. 다른 나라 사람은 알 수도 없는 병이었다.

무시무시한 콜레라는 원래 인도의 내륙에서 돌던 풍토병(endemic)이었다. 산스크리트어로 기원전 500년경에 씌어진 문헌에는 ‘몸의 수분을 모두 몰아내어 사람을 죽이는 병’에 대한 기록이 나온다. 이것이 콜레라일까? 하여간 이 치명적인 병은 적어도 2천년 동안은 인도와 아시아 일부 지역에서만 돌았다. 다른 나라 사람은 알 수도 없는 병이었다. 18세기 초에 영국은 인도에 대한 영향력을 키우기 시작했고, 1770년대에 인도 풍토병 콜레라가 서양인들에게 알려졌다. 런던 시민들이 콜레라에 대해 알게 된 것은 1781년에 인도 주둔 영국군 500명 이상이 콜레라로 죽었다는 뉴스가 전해졌을 때였다. 하지만 콜레라는 지구 반대편의 인도에서나 도는 병이었고 자신들과는 아무 상관이 없는 이야기였다.

식민 지배라는 것은 사람, 물자, 그리고 군인들의 이동이 빈번해지는 일이다. 내륙오지의 콜레라는 그 빈번한 발길과 강을 오가는 배편을 따라 하류로 슬슬 내려왔다. 1814년에는 갠지스 강 유역도시들에 콜레라가 출몰했고, 1817년에는 갠지스 강 삼각주 전역에서 콜레라가 맹위를 떨쳤다. 하지만 1820년이 되자 잠잠해졌다.

갠지즈 강의 끝으로 내려온 콜레라는 ‘해가 지지 않는’ 대영제국의 군대의 이동로와 교역로에 올라탈 수 있었다. 이제부터 전세계 어디든지 못 갈 곳이 없었다. 1829년에 다시 콜레라가 창궐하자 유라시아 대륙을 휩쓸고 미국으로 건너갔다.

1831년에는 영국에서 처음으로 콜레라의 희생자가 났다. 1833년까지 영국과 웨일즈에서만 2만명 이상이 목숨을 잃었다. 1848~9년에는 모두 5만 명이 목숨을 잃었다. 그리고는 다시 도깨비처럼 홀연 사라졌다.

콜레라가 대영제국의 질서 속에서 사람의 이동에 편승하여 더디면서도 확실하게 퍼져나간 것은 콜레라균의 입장에서는 대단한 행운이었다. 하지만 신종 질병의 창궐에는 기동성의 행운에 더해 정착지의 우호적인 환경도 필요하다. 인도에서 출발한 콜레라가 대양을 건너 영국 땅에 상륙했을 때, 만약 균의 생존에 적합한 환경이 아니었다면 콜레라는 아무 영향을 미치지 못했을 것이다. 그런데 영국은 마침 콜레라가 번성할 최적의 환경이 조성되어 있었다.

산업혁명과 도시화

19세기 중반 제국의 수도 런던은 빅토리아 여왕의 치세에 250만 명이 몰려 살던 대도시였다. 산업 혁명의 여파로 도시로 유입되는 인구는 점점 늘었지만 도시 기반은 취약했다. 도시민들의 생존과 직결되는 공중보건이나 하수처리는 전 시대와 별반 다르지 않았다. 그나마 인구가 적을 때에는 도시나 자연이 가지는 자정능력을 발휘할 수 있었지만, 과밀화되고 슬럼화되면서 자정능력은 사라졌다. 사람들은 쓰레기를 아무 곳에나 버리고, 집집마다 분뇨가 넘치고, 거리는 온갖 부패의 냄새로 가득하고, 템스 강에는 사람들이 내다버린 분뇨와 쓰레기로 가득 찼다.

1854년 8월, 런던 소호(Soho) 지역의 브로드 가(Broad Street; 지금은 Broadwick Street)에서 6개월도 안된 아기 하나가 구토와 톡 쏘는 냄새가 나는 ‘초록색’ 설사를 쏟아냈다. 부모는 의사를 불러왔고, 엄마는 아기의 ‘초록색’ 변이 묻은 기저귀를 빨아 여느 때처럼 거리의 오물 구덩이에 버렸다. 별 다른 일도 아니었다. 하지만 이번에는 일이 조금 다르게 풀려나갔다. 초록색 설사가 섞인 물은 바로 곁에 있는 물 펌프로 흘러갔으니까.

정확히 브로드 가 40번지에 서있는 이 펌프는 사람들에게 인기가 좋은 상수원이었다. 물맛이 좋기로 소문이 나서 동네 사람들은 물론이고 멀리서도 물을 길으러 왔다. 그런데 초록색 나는 설사를 씻어낸 물의 일부가 펌프가 물을 길어 올리는 상수원으로 흘러내려갔다. 그리고 참혹한 역사가 시작되었다.

병원균을 내뿜는 펌프를 찾다

그로부터 불과 24시간 만에 70명이 콜레라로 목숨을 잃었고 수백 명이 사경을 헤맸다. 대규모 돌림병들이 비껴가지 않은 런던이었지만 이렇게 빠른 시간에 많은 사람이 죽어 나가진 않았다. 누구도 펌프의 물이 원인이라는 생각을 못했고 주변에 맴도는 나쁜 공기가 원인이라 생각했다. 별의 별 방법을 다 동원했지만 모두 허사였다.

그 와중에도 사람들은 물을 길어갔고 병을 점점 더 많이 전파시켰다. 환자들은 ‘초록색’ 설사를 쏟아냈고, 구토를 했고, 탈수되었고, 근육에 고통스러운 경련을 일으키며 죽어갔다. 그들을 보살핀 보호자도 환자의 분변이 묻은 천조각이나 손으로 균을 묻혔고, 다시 건강한 이들에 옮겨주었다. 걷잡을 수 없는 죽음의 공포에 사람들은 창문을 꼭꼭 닫고 대문을 걸어잠구었지만 그래도 마실 물은 길으러 나왔다. 희생자는 걷잡을 수 없이 늘어만 갔다.

브로드 가 콜레라의 원인을 밝혀낸 이는 41세의 존 스노(John Snow; 1813~1858)였다. 외과 도제로 의업에 들어선 그는 왕립외과협회(Royal Collge of Surgeons)와 왕립의사협회(Royal College of Physicians)의 회원이고, 콜레라 유행 직전인 1853년에는 빅토리아 여왕의 요청으로 여왕에게 클로로포름 마취로 무통 분만을 성공했던 고명한 의사였다.

브로드 가의 콜레라를 근심 어린 눈으로 바라보던 스노에게 콜레라는 낯선 병은 아니었다. 견습의사였던 시절(1831년 유행)에 처음으로 콜레라를 보았고, 5만 명의 목숨을 앗아간 제2차 대유행 때(1848~9년)에는 나름대로의 역학 조사를 했다.

스노는 유행지의 환자들이 하나의 우울을 공유하는 경우가 있었고, 템스 강 상류보다 하류에 더 많은 환자들이 생기는 것을 확인했다. 그는 이 사실을 근거로 콜레라가 ‘수인성(水因性)’ 전염병이라는 가설을 세웠다.

6년 만에 다시 콜레라가 발생하자(제3차 대유행) 스노는 환자의 거주지와 마신 물을 길어온 우물 사이의 관계를 보여주는 지도를 만들었다. 그랬더니 브로드 가 40번지의 펌프가 콜레라를 내뿜는 죽음의 상수원인 것을 확인했다. 스노는 펌프의 손잡이를 없애 우물을 폐쇄했다. 그러자 콜레라는 기세가 꺾였다.

이것을 시작으로 유럽의 대도시들은 상수와 하수 위생 관리에 관심을 가졌고 점차적으로 대도시에서 콜레라는 추방되기 시작했다. 19세기 말이 되자 콜레라는 점점 더 위력을 잃어갔다. 이렇게 콜레라의 정체도 모르면서 상수원 조절을 통해 예방해낸 병이 콜레라였다. 병원균의 발견은 훨씬 나중의 일이었다.

그로부터 불과 24시간 만에 70명이 콜레라로 목숨을 잃었고 수백 명이 사경을 헤맸다. 대규모 돌림병들이 비껴가지 않은 런던이었지만 이렇게 빠른 시간에 많은 사람이 죽어 나가진 않았다. 누구도 펌프의 물이 원인이라는 생각을 못했고 주변에 맴도는 나쁜 공기가 원인이라 생각했다. 별의 별 방법을 다 동원했지만 모두 허사였다.

그 와중에도 사람들은 물을 길어갔고 병을 점점 더 많이 전파시켰다. 환자들은 ‘초록색’ 설사를 쏟아냈고, 구토를 했고, 탈수되었고, 근육에 고통스러운 경련을 일으키며 죽어갔다. 그들을 보살핀 보호자도 환자의 분변이 묻은 천조각이나 손으로 균을 묻혔고, 다시 건강한 이들에 옮겨주었다. 걷잡을 수 없는 죽음의 공포에 사람들은 창문을 꼭꼭 닫고 대문을 걸어잠구었지만 그래도 마실 물은 길으러 나왔다. 희생자는 걷잡을 수 없이 늘어만 갔다.

브로드 가 콜레라의 원인을 밝혀낸 이는 41세의 존 스노(John Snow; 1813~1858)였다. 외과 도제로 의업에 들어선 그는 왕립외과협회(Royal Collge of Surgeons)와 왕립의사협회(Royal College of Physicians)의 회원이고, 콜레라 유행 직전인 1853년에는 빅토리아 여왕의 요청으로 여왕에게 클로로포름 마취로 무통 분만을 성공했던 고명한 의사였다.

브로드 가의 콜레라를 근심 어린 눈으로 바라보던 스노에게 콜레라는 낯선 병은 아니었다. 견습의사였던 시절(1831년 유행)에 처음으로 콜레라를 보았고, 5만 명의 목숨을 앗아간 제2차 대유행 때(1848~9년)에는 나름대로의 역학 조사를 했다.

스노는 유행지의 환자들이 하나의 우울을 공유하는 경우가 있었고, 템스 강 상류보다 하류에 더 많은 환자들이 생기는 것을 확인했다. 그는 이 사실을 근거로 콜레라가 ‘수인성(水因性)’ 전염병이라는 가설을 세웠다.

6년 만에 다시 콜레라가 발생하자(제3차 대유행) 스노는 환자의 거주지와 마신 물을 길어온 우물 사이의 관계를 보여주는 지도를 만들었다. 그랬더니 브로드 가 40번지의 펌프가 콜레라를 내뿜는 죽음의 상수원인 것을 확인했다. 스노는 펌프의 손잡이를 없애 우물을 폐쇄했다. 그러자 콜레라는 기세가 꺾였다.

이것을 시작으로 유럽의 대도시들은 상수와 하수 위생 관리에 관심을 가졌고 점차적으로 대도시에서 콜레라는 추방되기 시작했다. 19세기 말이 되자 콜레라는 점점 더 위력을 잃어갔다. 이렇게 콜레라의 정체도 모르면서 상수원 조절을 통해 예방해낸 병이 콜레라였다. 병원균의 발견은 훨씬 나중의 일이었다.

병원균의 발견

브로드 가 펌프 이야기로부터 30년이 지난 1883년 영국 식민지인 이집트에서 콜레라가 창궐했다. 6월에서 9월까지 5만 명이 목숨을 잃었다. 이런 추세라면 콜레라는 곧 지중해를 건너 유럽에 상륙할 기세였다.

당시 세계 미생물학계를 이끄는 빅2인 파리의 파스퇴르(Louis Pasteur)와 베를린의 코흐(Robert Koch)는 각각 국가대표급 연구팀을 꾸려 알렉산드리아로 급파했다. 프러시아-프랑스 전쟁(1870~1871년)이후 상당히 냉랭했던 양국 관계를 고려해보면 ‘콜레라균의 사냥’은 두 나라의 자존심이 걸린 문제였다. 파스퇴르는 총명하고 헌신적인 루(Pierre Paul ?mile Roux)와 어리지만 차분한 튈리어(Louis Thuillier)를 알렉산드리아로 보냈다. 코흐는 가프키를 데리고 직접 갔다.

미생물학자들은 현지에서 콜레라로 죽은 환자를 부검하고, 조직을 현미경으로 살피고, 시신에서 얻은 시료를 동물에 주사했다. 하지만 두 팀 다 아무런 성과가 없었다. 그러는 동안 콜레라는 저절로 수그러들었다. 별 성과도 없이 싱겁게도 연구가 막을 내리나 싶었는데, 그때 프랑스 캠프에서 비보가 전해졌다. 튈리어가 콜레라에 걸려 목숨을 잃었다는 소식이었다. 치열한 경쟁자였지만 코흐는 루를 찾아가 동료 과학자의 죽음을 애도했다. 그리고 코흐는 튈리어의 관을 매고 무덤까지 갔다.

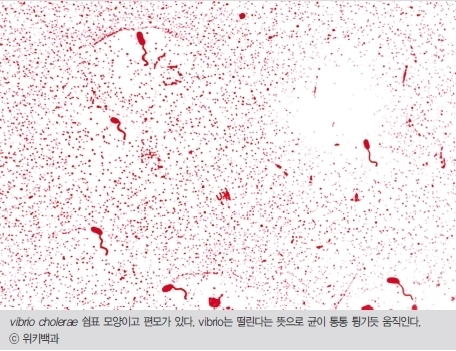

베를린으로 돌아간 코흐는 알렉산드리아에서 모은 시료를 연구했다. 그리고 ‘쉼표’ 모양의 미생물을 발견했다. 이것이 병원균일까? 그렇다면 콜레라가 돌고 있는 현장에서도 나와야 해. 코흐는 콜레라가 도는 인도 캘커타(지금은 콜카타)로 갔다. 그곳에서 환화의 시신을 부검해 역시 쉼표 모양의 균을 확인했다. 건강한 사람에겐 보이는 법이 없었다.

코흐는 균을 배양했고 균의 성질을 연구했다. 균은 조금만 건조해도 쉽게 죽어버렸다. 하지만 조금이라도 축축한 린넨 조각이라면 살아 남아 건강한 사람의 손으로 건너갔다. 환자들의 배설물이 묻은 붕대나 옷을 건강한 사람이 만지면 쉽게 옮는 것이 가능했다. 코흐는 저수지에서 넘쳐나는 균도 확인했다.

1884년 7월에 코흐는 오염된 물 속에 있는 콜레라균을 인간이 삼켜서 병에 걸린다는 사실(수인성 감염)을 발표했다. 동물이 아닌 사람의 몸 속에서만 균은 자라고 배양되며 증식한다는 사실도 밝혔다. 오염된 물 → 사람 → 설사 → 오염된 물의 경로로 콜레라는 퍼져나간 것이다. 최초의 창궐이 있은 지 60년도 지나서 처음으로 병마의 맨 얼굴이 드러났다.

조선의 콜레라

“막 주하고 사하고 했다 카더마는 아까 그만 죽었다 안 카요.”

“강청댁이 죽었다고?”

하인들은 일제히 되뇌었다.

이 서방이 시체를 잡고 막 울고, 동네에는 강청댁맨치로 주하고 사하고 하는 사람들이 또 있다 카더마. 돌림벵인가배요.”

이때 삼수가 외쳤다.

“그라믄 괴정이다!”

“괴정!”

호열자(콜레라)라는 말이다. 모든 얼굴이 순식간에 빳빳해진다.

“여러 해 전에 사, 사람들을 몰살시킸다 카는 그 벵 말인가?”

수동이만은 그것을 이미 짐작하고 있었던지 말이 없고, 묵묵히 김 서방을 내려다보고 서 있었다.

“그 벵은 걸리기만 하믄 죽는다!”

-박경리 소설 『토지』중, 제4편 3장 <공포의 그림자> 중.

동방 은자(隱者)의 나라 조선도 콜레라에겐 예외가 아니었다. 1821년에 콜레라가 처음 조선 땅으로 들어왔다. 콜레라의 세계적인 대유행(pandemic) 관점에서 보면 제1차 대유행 시기였다.

1817년에는 갠지스 삼각주 전역에서 콜레라가 맹위를 떨쳤다가 1820년에 사라진 듯 보였던 콜레라는 중국으로 건너갔다. 1821년 여름에 북경에서 대유행을 한 후 요동 근해를 따라 동남쪽으로 전파되어 압록강을 넘어 마침내 의주 땅에 당도했다.

조선 순조 21년(1821년), 7월(음력) 하순 늦여름에 평안도에서 조정으로 보낸 계장에 처음으로 콜레라가 등장한다. ‘괴질’에 걸린 환자들은 설사와 구토, 그리고 근육 경련을 보인 후 삽시간에 목숨을 잃었다. 평양성 안팎에서 열흘도 안되어 1,000여 명이 죽어나갔으며 치사율은 80~90%였다. 10만 명 이상이 죽은 것으로 보인다.

황해도를 거쳐 8월 중순에는 한양성도 콜레라에게 성문을 열어주었다. 도성(都城) 안에서만 13만 명이 죽었다. 9월 중~하순에는 남하를 시작하여 경상도에 이르렀다. 1821년 7월에 부산 초량의 왜관(倭館)에도 사망자가 생겼고, 이곳을 통해 8월에 일본으로 콜레라는 전해졌다. 다행이 조선은 동절기에 접어들어 콜레라가 수그러들었다.

겨울 잠복기가 끝난 후 이듬해 4월에 한양에서 다시 콜레라가 돌았고, 7월 초순에 황해도, 충청도, 전라도에 번져나갔다. 7월 하순에는 함경도와 강원도로 퍼졌다. 1824년에는 제주에 상륙하여 수천 명의 목숨을 앗아갔다.

1821~2년 콜레라로 조선 인구 1,000만 명 중 수십만 명이 목숨을 잃은 것으로 보인다. 이후로 1858년에 50여 만명이 목숨을 잃었으며 1886년, 1895년에도 수만 명씩 목숨을 잃었다.

50여 만 명이 목숨을 잃은 1858년에 괴질은 호열자(虎列刺)라는 우리식 이름을 가지게 되었다. 콜레라(cholera)의 발음에 가깝게 지은 이름이다. 하지만 그 이름에는 ‘호랑이에게 잡혀 몸이 찢어지는 고통 속에 죽는 병’이란 의미를 담고 있다. 콜레라의 극심한 고통을 실감하게 하는 이름이라 생각한다. 일부에서는 호열자가 아닌 ‘호열랄’로 읽어야 원음에 더 가깝다고 주장하기도 한다.

동방 은자(隱者)의 나라 조선도 콜레라에겐 예외가 아니었다. 1821년에 콜레라가 처음 조선 땅으로 들어왔다. 콜레라의 세계적인 대유행(pandemic) 관점에서 보면 제1차 대유행 시기였다.

1817년에는 갠지스 삼각주 전역에서 콜레라가 맹위를 떨쳤다가 1820년에 사라진 듯 보였던 콜레라는 중국으로 건너갔다. 1821년 여름에 북경에서 대유행을 한 후 요동 근해를 따라 동남쪽으로 전파되어 압록강을 넘어 마침내 의주 땅에 당도했다.

조선 순조 21년(1821년), 7월(음력) 하순 늦여름에 평안도에서 조정으로 보낸 계장에 처음으로 콜레라가 등장한다. ‘괴질’에 걸린 환자들은 설사와 구토, 그리고 근육 경련을 보인 후 삽시간에 목숨을 잃었다. 평양성 안팎에서 열흘도 안되어 1,000여 명이 죽어나갔으며 치사율은 80~90%였다. 10만 명 이상이 죽은 것으로 보인다.

황해도를 거쳐 8월 중순에는 한양성도 콜레라에게 성문을 열어주었다. 도성(都城) 안에서만 13만 명이 죽었다. 9월 중~하순에는 남하를 시작하여 경상도에 이르렀다. 1821년 7월에 부산 초량의 왜관(倭館)에도 사망자가 생겼고, 이곳을 통해 8월에 일본으로 콜레라는 전해졌다. 다행이 조선은 동절기에 접어들어 콜레라가 수그러들었다.

겨울 잠복기가 끝난 후 이듬해 4월에 한양에서 다시 콜레라가 돌았고, 7월 초순에 황해도, 충청도, 전라도에 번져나갔다. 7월 하순에는 함경도와 강원도로 퍼졌다. 1824년에는 제주에 상륙하여 수천 명의 목숨을 앗아갔다.

1821~2년 콜레라로 조선 인구 1,000만 명 중 수십만 명이 목숨을 잃은 것으로 보인다. 이후로 1858년에 50여 만명이 목숨을 잃었으며 1886년, 1895년에도 수만 명씩 목숨을 잃었다.

50여 만 명이 목숨을 잃은 1858년에 괴질은 호열자(虎列刺)라는 우리식 이름을 가지게 되었다. 콜레라(cholera)의 발음에 가깝게 지은 이름이다. 하지만 그 이름에는 ‘호랑이에게 잡혀 몸이 찢어지는 고통 속에 죽는 병’이란 의미를 담고 있다. 콜레라의 극심한 고통을 실감하게 하는 이름이라 생각한다. 일부에서는 호열자가 아닌 ‘호열랄’로 읽어야 원음에 더 가깝다고 주장하기도 한다.

20세기의 콜레라

1차 1820년대 전후

1차 1820년대 전후2차 1826~37년

3차 1846~62년

4차 1864~75년

5차 1883~1896년

6차 1899~1923년

20세기에는 이렇게 6차례의 대유행이 있었다. 사람들이 점점 면역을 얻고, 도시 기반 시설인 위생적인 상하수도 체계가 완비되고, 물을 끓여 먹고, 검역을 강화하고, 백신과 항생제 그리고 무엇보다 수액 보충 요법의 등장으로 콜레라는 통제가 되었다. 일부 지역에서 산발적으로 유행하다 그쳤다. 세계적인 질병의 타이틀은 잃었고 콜레라의 공포에서도 벗어나는 듯 보였다.

하지만 대유행이 없는 것은 아니었다. 제7차 대유행(1961~현재)은 인도네시아의 한 섬에서 시작되었다. 이 때 발병한 콜레라 균은 이전과는 달랐기에 이 균주가 처음으로 확인된 시나이 반도의 이집트 검역소 이름을 따서 ‘엘 톨(El Tor)형’ 콜레라로 부른다. 따라서 이전의 콜레라는 고전형(classical type)으로 부른다. 엘 톨형 콜레라는 동남아, 인도, 중동, 아프리카로 퍼져나갔다.

하지만 대유행이 없는 것은 아니었다. 제7차 대유행(1961~현재)은 인도네시아의 한 섬에서 시작되었다. 이 때 발병한 콜레라 균은 이전과는 달랐기에 이 균주가 처음으로 확인된 시나이 반도의 이집트 검역소 이름을 따서 ‘엘 톨(El Tor)형’ 콜레라로 부른다. 따라서 이전의 콜레라는 고전형(classical type)으로 부른다. 엘 톨형 콜레라는 동남아, 인도, 중동, 아프리카로 퍼져나갔다.

콜레라의 현재

우리나라는 1940년까지 29차례의 대규모 유행이 있었다. 1980년에 145명, 1991년에113명, 1995년에 68명이 엘 톨형 콜레라에 감염되었으며, 21세기 초입인 2001년에 경상도 지역을 중심으로 전국적인 유행이 있어 162명의 환자가 발생했다. 이후로는 국외에서 유입된 경우가 대부분이다.

우리나라는 1940년까지 29차례의 대규모 유행이 있었다. 1980년에 145명, 1991년에113명, 1995년에 68명이 엘 톨형 콜레라에 감염되었으며, 21세기 초입인 2001년에 경상도 지역을 중심으로 전국적인 유행이 있어 162명의 환자가 발생했다. 이후로는 국외에서 유입된 경우가 대부분이다. 최근 10년(2008~2018년 7월) 동안 국내에는 모두 25명의 콜레라 환자가 확인되었는데 해외의 유병 지역을 여행 중에 감염되어 국내에 유입된 경우가 대부분이지만 2016년에는 3명의 환자가 국내에서 발병하였다.

WHO 는 2016년에 38개국에서 13만명 이상의 환자와 2400여 명의 사망자가 보고되었다고 밝혔다. 하지만 이 수치는 상당히 축소된 수치이며 매년 적어도 130만~4백만 영의 환자가 생길 것으로 본다.

2010년 1월에 카리브해의 타히티에 대지진이 닥쳐 31만 명 이상이 목숨을 잃었다. 지진 10개월 후 콜레라까지 돌아 비극이 더해졌다. 2016년 8월까지 최소 79만 명이 콜레라에 걸렸고 무려 9천 명이 사망했다. 콜레라는 이제 별 문제가 안된다고 생각한 인류에게 끔찍한 경고를 내렸다. 콜레라균은 네팔에서 온 UN평화유지군 캠프에서 나왔고, 지진으로 망가진 상하수 시설에 더해 강력한 허리케인의 내습 때문으로 밝혀졌다.

2016~7년에는 내전 중인 예멘에서 콜레라가 창궐하여 20만 명이 이상이 감염되었고 1,300여명이 목숨을 잃은 참사를 냈다. 특히 아이들이 큰 피해자였다. 이런 대참사를 지켜보면서 우리는 콜레라는 역사 책 속에서만 보는 병이 아니라 언제든 인류에게 재앙처럼 닥칠 수 있는 병이란 교훈을 얻었다.

콜레라 문학, 영화, 그리고 음악

문학에서는 콜레라를 다룬 문학 작품으로는 서머싯 몸의 <인생의 베일>, <베니스에서의 죽음>, <콜레라 시대의 사랑>이 있다. 모두 영화로도 만들어졌다. <인생의 베일>은 <페인티드 베일>로 영화화되었다.

러시아의 음악가 차이코프스키는 모친을 제3차 대유행기에 잃고, 자신은 제5차 대유행기인 1893년 11월에 사망했다. 콜레라로 인한 병사라는 설이 유력했으나 일각에서는 콜레라처럼 보이는 비소 음독 자살이라는 주장도 있다.

참고문헌

1. 미생물의 힘(Power Unseen; How Microbes Rule the World by Bernard Dixon, 1994)/버나드 딕슨 지음/이재열, 김사열 옮김/사이언스북스/2002

2. 전염병의 문화사(Man and Microbes by Arno Karen, 1995)/권복규 옮김/사이언스북스/2001

3. 질병의 역사(Disease and History by Frederick F Cartwright and Michael Biddiss, 1972, 2000)/프레데릭 F 카트라이트, 마이클 비기스 지음/김훈 옮긴/가람기획/2004

4. 모짜르트의 귀/문국진 지음/음악세계/2000

5. 콜레라 시대의 사랑(El Amor en los Tiempos del Colera by Gabriel Garcia Marquez, 1985) /가르시아 마르케스 지음/송병선 옮김/민음사/2004

6. 베니스에서의 죽음(Der Tod in Venedig by Thomas Mann, 1912)/토마스 만 지음/박동자 옮김/민음사/1998

7. 호열자 조선을 습격하다; 몸과 의학의 한국사/신동원 지음/역사비평사/2004

8. 소설처럼 읽는 미생물 사냥꾼 이야기(Microbe Hunters by Paul de Kruif, 1926)/폴 드 크루이프 지음/이미리나 옮김/몸과마음/2005

9. 의학의 진실(Bad Medicine by David Wootton, 2006)/데이비드 우튼 지음/윤미경 옮김/마티/2007

10. 바이러스 도시(혹은 감염지도; The Ghost Map by Steven Johnson,, 2006)/스티븐 존슨 지음/김영남 옮김/김영사/2008

11. 질병의 기원(The Origin of Human Disease by Thomas Mckewon, 1988)/토마스 매큐언 지음/서일, 박종연 옮김/동문선/1996

12. 인간은 왜 질병에 걸리는가(Why We get Sick by Randolph M Nesse & George C Williams, 1994)/사이언스북스/1999

13. 의학 어원론/정상우 지음/군자출판사/2009

14. 현대인의 탄생/전우용 지음/이순/2011

15. 한국전염병사/대한감염학회/군자출판사/2009

16. 제주도의사회 60년사;1945~2005년/제주도의사회/2006

17. 2016년도 감염병 역학조사 연보/질병관리본부

18. 질병관리본부 홈페이지

19. 법정 감염병 발생 현황. 질병관리본부(http://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1442).

20. WHO cholera fact sheet(http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cholera)

21. 콜레라균이 진동하듯 움직이는 동영상(https://www.youtube.com/watch?v=4TWRFF79YsM)

출처: 디아트리트 VOL. 18 NO. 3

- [인사]셀트리온그룹 임원승진인사 (2/13)

- [동정]인천성모병원 허휴정 교수, 지역 정신건강 증진 공로로 인천광역시장 표창

- [동정]고대 안암병원 김태훈 연구부원장, 서울시의회의장 표창 수상

- [인사]이무식 교수, 제19대 건양의대 학장 취임

- [부음]류호경 나라치과 원장 장모상

- [동정]김원섭 충북대학교병원장, 보건복지부장관 표창

- [동정]유한양행, 23년 연속 존경받는 기업 제약부문 1위 수상

- [인사]티씨노바이오사이언스, 정진아 신임 개발본부장(CDO) 영입

- [부음]한원선 前 한원선신경정신과의원 원장 별세

- [동정]인천성모병원 이운정교수, 응급의료 공로로 소방청장 표창

- [인사]셀트리온그룹 임원승진인사 (2/13)

- [인사]이무식 교수, 제19대 건양의대 학장 취임

- [인사]티씨노바이오사이언스, 정진아 신임 개발본부장(CDO) 영입

- [인사]서울성모병원 장기육 교수, 대한심혈관중재학회 차기 회장 추대

- [인사]영남대 영천병원, 제18대 박삼국 병원장 취임

- [인사]명지병원, ‘뇌졸중 전문가’ 최영빈 교수 영입

- [인사]동산의료원·동산병원·대구동산병원 보직인사(2/1)

- [인사]삼성서울병원, 원장단 및 주요 보직 인사(2/1)

- [인사]배재훈 교수, 계명대학교 동산의료원장 취임

- [인사]동화약품, 장재원 연구개발본부장 선임

- [동정]인천성모병원 허휴정 교수, 지역 정신건강 증진 공로로 인천광역시장 표창

- [동정]고대 안암병원 김태훈 연구부원장, 서울시의회의장 표창 수상

- [동정]김원섭 충북대학교병원장, 보건복지부장관 표창

- [동정]유한양행, 23년 연속 존경받는 기업 제약부문 1위 수상

- [동정]인천성모병원 이운정교수, 응급의료 공로로 소방청장 표창

- [동정]충남대병원 박재호 물리치료사, 연구논문 국제학술지 게재

- [동정]경희대병원 여승근 교수, 대한민국의학한림원 정회원 선출

- [동정]건양대병원 차아름 씨, 외국인 환자 유치 유공 대전시장 표창

- [동정]세종충남대병원 박재형・오진경 교수, 대한내과학회 수여 ‘KJIM 최다인용 공로상’ 선정

- [동정]범석학술장학재단, 제29회 범석상에 김병극·김승현 교수 선정