박지욱의 medical trivia

수혈의 역사 (Ⅰ)

필자가 본인의 혈액형을 알게 된 것은 초등학교 1학년 때다. 흰 가운을 입은 보건요원들이 교실로 찾아와 교탁 위에 실험대를 거창하게 차려놓고 한 명씩 불러내었다. 그리고는 겁에 질린 아이들의 손가락을 란셋으로 찌른 후 피를 받아 슬라이드 글래스 위에 올려놓고 휘휘 저은 다음 혈액형 판정을 해주었다. 필자는 A를 받았다. 학점은 아니었지만 B를 받은 친구들에 비해 A를 받은 친구들은 무척 으슥했던 기억이 난다. 하지만 14년 후 처음 헌혈 버스에 올라간 필자는 혈액형이 A가 아니라는 판정을 받고 무척 놀랐다. 더구나 새로 받은 혈액형은 성격이 까칠하기로 악명이 높은 AB형이 아닌가! 무척 실망했던 기억이 난다.

적십자 요원에게 재차 확인을 받아도 여전히 요지부동한 AB형이었다. 과거에는 검사를 대충해서 잘못된 판정이 나간 경우가 많다며 위로를 해주었지만 한동안 필자의 심경은 쓰라렸다. 혈액형과 성격은 아무런 상관이 없다고 위로해 보았지만, 아내와 심지어 나와 피를 나눈 아이들까지도 아빠의 까칠함을 순전히 혈액형 탓이라고 여기며 자신들은 AB형이 아닌 것에 은근히 안도하고 있다. 세상은 AB형에게 왜 이다지도 가혹한 걸까? 그래서 AB형 피를 가진 억울한 필자는 혈액형, 더 나아가서 수혈의 역사를 한번 철저히 밝혀보기로 했다.

고대인의 피

수혈(輸血)이란, 피의 부족(貧血) 사태를 해결하기 위해 남의(극히 일부는 자신의) 피를 주사해주는 치료법이다. 피 부족 상황이란 피를 너무 많이 흘렸거나 피를 생산하지 못하는 경우다. 하지만 고대인들은 꼭 그런 경우가 아니어도 피를 마시거나 몸에 주입했다. 그것은 피에 대한 일종의 미신 내지는 피가 가지는 주술적 상징성 때문이었다.

히포크라테스[Hippocrates; BC 460~370]는 당대의 자연과학 이론인 엠페도클레스[Empedocles; BC 490~430]의 ‘4원소론’을 의학에 적용하여 ‘4체액설(humoral theory)’을 정립했다. 이에 따르면 인체의 4가지 체액 즉, 피haima, 담즙chole, 흡담즙melaina chole, 점액phlegma이 있고 혈액이 많은 사람sanguine은 다혈질이고, 담즙이 많으면choleic 화를 잘내고, 흑답즙이 많으면melancholic 우울하고, 점액이 많으면phlegmatic 냉담한 성격이 된다고 보았다. 더 나아가 체액의 과부족이나 상호간의 불균형을 병의 원인으로 해석했다. 병의 치료는 문제가 되는 체액을 빼내거나 보충해주는 것이어서 사혈, 흡혈, 배설, 관장, 설사, 구토, 재채기, 발한, 이뇨 등이 치료법으로 오랫동안 사용되었다. 4체액 중 가장 큰 관심을 받은 것은 바로 피다.

동물이나 사람 모두 다치면 피를 흘렸고, 피를 많이 흘리면 목숨도 잃었다. 혈색이 좋은 얼굴은 건강하다는 표시였고, 핏기가 없는 사람은 환자였다. 사람이 죽으면 핏기도 함께 사라졌기에 피는 곧 생명이었다. 그래서 피를 마시고 피를 받아들여 생명력, 활기, 젊음을 되찾으려 노력했다. 잘 알 수는 없었지만 피는 생명의 근원이 되는 신비한 액체로 여겨져 매우 중요하게 생각했다.

하비가 연 신세계

이런 피가 과학의 영역으로 들어온 것은 하비[William Harvey; 1578~1657] 때문이었다. 하비는 처음으로 피는 심장의 펌프력을 이용해 혈관이란 수로를 순환한다는 사실을 과학적인 실험을 통해서 입증했다.

하비와 함께 ‘옥스퍼드 실험철학 클럽(Oxford Experimental Philosophy Club)’에서 활동했던 건축가 렌[Christopher Wren; 1632~1723]과 근대 화학의 창시자 보일[Robert William Boyle; 1627~1691]은 하비의 혈액 순환 연구에 도움을 주기 위해 속이 빈 깃대와 동물의 방광을 이용해 개의 ‘혈관에 약물을 주사’했다. 아편을 주사하자 개는 잠들었고, 구토제로 쓰는 안티몬을 주사하자 개는 구토를 했다. 먹어서 효과를 낸 약물이 혈관에 직접 주입되어 같은 약효를 보이는 것이 입증되자 이후로 많은 학자들이 개의 혈관에 포도주, 우유, 맥주 등의 갖은 액체들을 퍼부었고, 클럽 회원이자 의사인 로워(Richard Lower; 1631 ~1691)는 대담하게도 ‘피’를 주사했다.

로워는 개 두 마리의 정맥을 대롱으로 이어서 피를 흘려보내려 했다. 하지만 정맥압은 너무 낮아 피가 흘러가지 않았다. 압력 문제를 해결하기 위해 로워는 기발한 방법을 생각해냈다. 먼저 개가 경련을 일으키며 쓰러질(출혈성 쇼크?) 때까지 피를 뽑아낸 다음, 쓰러진 개의 정맥을 건강한 개의 동맥과 대롱으로 연결했다. 혈압의 차이를 이용해 동맥에서 정맥으로 피는 흘러갔고, 탈진한 개는 곧 원기를 회복했다. 동맥과 정맥을 이은 수혈의 성공, 그리고 출혈성 쇼크를 수혈을 통해 살려낸 최초의 사례가 되었다(1666년).

로워는 그 다음 단계로 여러 마리의 개로부터 조금씩 빼낸 피를 한 마리의 개에게 수혈하는 실험, 양의 피를 개에게 수혈하는 실험도 했다. 이 모든 유별난 실험들로 로워는 ‘동물은 다른 동물의 피로 살아갈 수 있다’는 사실을 알아냈다.

이즈음 바다 건너 프랑스에서도 수혈 실험들이 있었다. 1667년 12월 파리에서는 루이 14세의 주치의인 드니[Jean-Baptiste Denys; 1643~1704]는 사람에게 소의 피를 수혈했다. 이미 드니는 종이 다른 동물들 사이에서의 수혈을 성공해본 적이 있었고, 피를 동물에게 공통적으로 존재하는‘영양액’으로 여겼다. 그래서 이런저런 병에 걸린 사람에게 건강한 사람의 피를 수혈해주면 치료될 것이라고 믿었다. 하지만 건강한 사람의 피를 빼내는 행위는 흡혈귀들이나 할 짓거리라 하는 수 없이 사람대신 동물을 써보기로 했다. 비교적 온순하고 죄 없는 동물로 여긴 양이나 송아지가 사람에게 피를 공급해주었다.

이즈음 바다 건너 프랑스에서도 수혈 실험들이 있었다. 1667년 12월 파리에서는 루이 14세의 주치의인 드니[Jean-Baptiste Denys; 1643~1704]는 사람에게 소의 피를 수혈했다. 이미 드니는 종이 다른 동물들 사이에서의 수혈을 성공해본 적이 있었고, 피를 동물에게 공통적으로 존재하는‘영양액’으로 여겼다. 그래서 이런저런 병에 걸린 사람에게 건강한 사람의 피를 수혈해주면 치료될 것이라고 믿었다. 하지만 건강한 사람의 피를 빼내는 행위는 흡혈귀들이나 할 짓거리라 하는 수 없이 사람대신 동물을 써보기로 했다. 비교적 온순하고 죄 없는 동물로 여긴 양이나 송아지가 사람에게 피를 공급해주었다.

드니의 용감한 실험을 겪고도 별문제가 없었던 행운의 사나이도 있었지만, 용혈성 부작용을 의미하는 새카만 오줌을 눈 사람도 있었다. 가장 불운한 사람은 수혈 직후에 죽어버린 사람들이었다. 희생자들은 병사인지 외인사인지 구별할 수는 없었지만 수혈 직후에 사람이 죽은 것은 수혈 탓이라는 생각에, 학계와 종교계가 프랑스는 물론이고 유럽 전역에서 수혈은 금지되었다. 일단은 다행스러운 일이기는 했지만 이후로 150년 동안 수혈은 깊이 잠들어야 했다.

깨어난 수혈의 르네상스

수혈이 긴 잠에서 깨어난 것은 150년 후였다. 런던의 산부인과 의사 블런델[James Blundell; 1790~1878]은 여느 의사들처럼 분만 후 산후출혈로 목숨을 잃는 불쌍한 여성들을 많이 보았다. 이 비참한 현장의 상습적인 목격자였던 블런델은 산모들이 피를 잃어버리는 만큼 보충해주면 좋겠다는 생각을 한다.

1818년(혹은 1829년)에 블런델은 심한 출혈로 사경을 헤매는 환자에게 몇 사람에게서 뽑아낸 피를 수혈했다. 환자는 기력을 조금 회복했지만 사흘 후에 숨졌다. 심지어 블런델은 과다출혈로 숨이 끊어진 산모에게 피를 수혈해 소생시키려는 시도도 했지만 역시 실패했다. 몇 차례의 시도와 실패를 겪었지만 포기하지 않고 마침내 6온스(180 ml)의 피를 수혈해 자궁출혈로 죽어가는 환자를 살려내는 데 성공했다.

이후로 블런델은 11년 동안 10회의 수혈을 시도해 그 중 5명을 소생시켰다. 블런델의 성공에 힘입어 수혈법에 대한 의사들의 관심도 되살아났다. 유럽 전역에서 수백 건의 수혈 시도가 있었지만 짐작하듯 혈액형 개념이 없던 시절이라 당연히 수혈 때문에 목숨을 잃은 경우가 많았다. 블런델로부터 50년 정도 지난 1873년에 나온 사례 분석에 따르면 수혈 후 목숨을 잃은 경우는 무려 56%나 되었다. 물론 수혈이 치명적인 환자들에게 시도되었다는 점도 고려해야 할 것이지만 혈액형도 모르는 상황에서 시도되었다는 점을 고려하면 사실상 환자의 운에 맡기는 러시안 룰렛과도 같았다.

이후로 블런델은 11년 동안 10회의 수혈을 시도해 그 중 5명을 소생시켰다. 블런델의 성공에 힘입어 수혈법에 대한 의사들의 관심도 되살아났다. 유럽 전역에서 수백 건의 수혈 시도가 있었지만 짐작하듯 혈액형 개념이 없던 시절이라 당연히 수혈 때문에 목숨을 잃은 경우가 많았다. 블런델로부터 50년 정도 지난 1873년에 나온 사례 분석에 따르면 수혈 후 목숨을 잃은 경우는 무려 56%나 되었다. 물론 수혈이 치명적인 환자들에게 시도되었다는 점도 고려해야 할 것이지만 혈액형도 모르는 상황에서 시도되었다는 점을 고려하면 사실상 환자의 운에 맡기는 러시안 룰렛과도 같았다.

당연히 수혈에 대한 반대 여론도 생겼다. 19세기에 비엔나에서 활동한 빌로트[Theodor Billorth; 1829~1894] 같은 저명한 외과의사는 요즘 말로 하면 ‘쇼닥터(?)’들의 상술이라고 비난할 정도였다. 이런 부정적인 여론 때문에 간신히 소생한 수혈법은 19세기와 함께 막을 내릴 것처럼 보였다. 하지만 빌로트와 같은 하늘 아래에 살았던 젊은 학자가 분위기를 반전시켰다.

혈액형의 발견

20세기가 문을 연 1900년, 비엔나에 있는 병리해부연구소에서 일하던 32세의 젊은 연구자 란트슈타이너[Karl Landsteiner; 1868~1943]는 연구소로 보내온 피 샘플들을 시험관에서 섞어보다가 아주 이상한 현상을 발견했다. 어떤 피들은 서로 엉겨붙지만 어떤 피들 사이에는 아무 반응이 일어나지 않았다. 란트슈타이너 외의 다른 연구자들도 동물 피와 사람 피를 섞을 때 혹은 건강한 사람 피와 환자의 피를 섞으면 응집 현상이 생기는 것은 알고 있었다. 하지만 란트슈타이너는 건강한 사람들의 피를 섞었는데도 응집이 생겨 당황했던 것이다.

20세기가 문을 연 1900년, 비엔나에 있는 병리해부연구소에서 일하던 32세의 젊은 연구자 란트슈타이너[Karl Landsteiner; 1868~1943]는 연구소로 보내온 피 샘플들을 시험관에서 섞어보다가 아주 이상한 현상을 발견했다. 어떤 피들은 서로 엉겨붙지만 어떤 피들 사이에는 아무 반응이 일어나지 않았다. 란트슈타이너 외의 다른 연구자들도 동물 피와 사람 피를 섞을 때 혹은 건강한 사람 피와 환자의 피를 섞으면 응집 현상이 생기는 것은 알고 있었다. 하지만 란트슈타이너는 건강한 사람들의 피를 섞었는데도 응집이 생겨 당황했던 것이다.

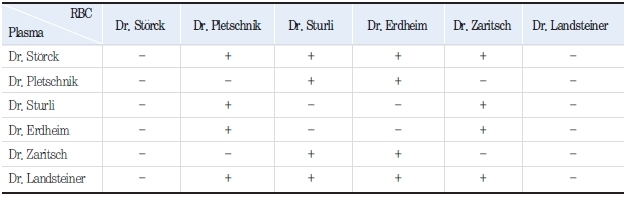

의대를 졸업해 의사가 되긴 했지만 화학을 더 좋아하고, 의대 졸업 후에도 환자보다는 부검, 연구, 교육에 헌신했던 란트슈타이너는 ‘혈액 응집’의 원인을 연구해보기로 했다. 일단 자신과 동료들 몇 사람이 피를 뽑아서 적혈구와 혈장을 분리한 다음 다른 사람들의 적혈구와 혈장을 섞어 가며 응집 현상의 발생 유무를 관찰하여 기록했다.

자신의 적혈구와 혈장은 섞어도 당연히 아무 반응이 없었지만, 그렇다고 다른 사람의 것과 섞는다 해도 100% 응집이 일어나는 것도 아니었다. 이렇게 표를 만들어 보니 응집 패턴을 통해 3그룹으로 나눌 수 있었다. 일단 A, B, C 그룹으로 나누었고 그 누구와의 혈장과도 응집되지 않는 란트슈타이너 자신은 적혈구는 C(나중에 O로 불림) 그룹으로 분류했다(나중에 다른 연구자들이 두 종류 혈장 모두에 반응하는 그룹을 발견하여 AB로 명명했다).

란트슈타이너는 적혈구와 혈장의 응집 반응이 몇 년 전에 밝혀진 항원항체 반응과 닮았다고 느꼈다. 그렇다면 적혈구에 있는 모종의 항원을 혈장 속의 항체가 공격하는 것일까? 그렇다면 일종의 면역 반응 때문에 응집이 일어나고, 수혈 받은 이의 몸속에서 응집이 일어나면 사람이 죽을 수도 있겠구나. 그리고 아무 일이 없는 사람은 순전히 운이 좋았던 것으로 결론을 내렸다. 이러한 혈액의 화학적(!) 반응을 1900년에 논문으로 발표했지만 반응은 미미했다.

1914~1917년에 제1차 세계대전이 있었고 오스트리아는 패전했다. 독일처럼 오스트리아의 타격도 컸다. 제국의 영토도 빼앗겨 약소국이 되었고, 독일만큼 심한 경제난을 겪었다. 어린아이들까지 부양해야 했던 란트슈타이너는 가족들을 데리고 비엔나를 떠나 네덜란드로 이주해 헤이그의 작은 병원에 일자리를 얻었다. 천성은 연구자였지만 생계를 위해 연구는 포기하고 검사실에서 이런저런 검사를 해주며 살아야 했던 그에게 어느 날 도움의 손길이 기적처럼 다가왔다.

미국 록펠러 연구소의 사이먼 플렉스너[Simon Flexner; 1863~1946]는 병리검사실에서 썩기 아깝다며 란트슈타이너를 미국으로 초청했고, 1923년 봄 뉴욕으로 이주한 란트슈타이너는 이후로 면역학 연구에 매진했다.

교차 적합 시험의 등장

이미 뉴욕에는 란트슈타이너보다 먼저 대서양을 건너와 활동하던 프랑스의 외과의사 카렐[Alexis Carrel; 1873~1944]이 있었다. 그는 조국의 고지식하고 편협한 의료계가 못마땅해 스스로 미국으로 건너왔다. 하지만 의사면허는 인정받지 못해 실험과 연구만 하고 있었다.

이미 뉴욕에는 란트슈타이너보다 먼저 대서양을 건너와 활동하던 프랑스의 외과의사 카렐[Alexis Carrel; 1873~1944]이 있었다. 그는 조국의 고지식하고 편협한 의료계가 못마땅해 스스로 미국으로 건너왔다. 하지만 의사면허는 인정받지 못해 실험과 연구만 하고 있었다.

1908년에 출산 후에 피가 멎지 않아 죽을 처지가 된 신생아의 정맥을 아버지의 동맥과 이어붙여 피를 공급, 아이의 생명을 건졌다. 250년 전에 로워가 개에서 성공한 시술을 인간에게서 처음으로 성공한 것이다. 이 시술은 단순히 수혈만의 어려움을 해결한 것이 아니라 나아가서는 장기 이식 수술의 기본을 제공해준 것이기 때문에, 카렐은 1912년에는 혈관 봉합과 장기 이식술 개발 연구의 공로로 노벨상을 받았다.

카렐의 수술법은 다른 의사들이 도저히 따라할 수 없을 만큼 정교하고 어려웠다. 그도 그럴 것이 카렐은 시술법을 개발하기 위해 프랑스의 ‘바느질’ 전문가에게 오랫동안 사사를 받아 손기술을 익혔다고 한다. 하지만 클리블랜드의 크릴[George Washington Crile; 1864~1943 (클리블랜드 클리닉  설립자 중 한 사람)]은 캐뉼러(cannula)를 만들어 공혈자의 동맥과 수혈자의 정맥을 이어주어 수혈하는 방식을 개발했다. 간단한 기구가 카렐의 바느질 솜씨를 대신하게 된 것이다. 1910년 뉴욕의 마운트시나이 병원은 이 시술을 한 해에 20건 정도했는데 비용은 500달러(현재 금액으로 12,000달러)나 받았다고 하니 수혈은 일반인들이 받기는 어려운 소생술이었다. 하지만 이 방식은 점차 널리 퍼져나갔다.

설립자 중 한 사람)]은 캐뉼러(cannula)를 만들어 공혈자의 동맥과 수혈자의 정맥을 이어주어 수혈하는 방식을 개발했다. 간단한 기구가 카렐의 바느질 솜씨를 대신하게 된 것이다. 1910년 뉴욕의 마운트시나이 병원은 이 시술을 한 해에 20건 정도했는데 비용은 500달러(현재 금액으로 12,000달러)나 받았다고 하니 수혈은 일반인들이 받기는 어려운 소생술이었다. 하지만 이 방식은 점차 널리 퍼져나갔다.

하지만 혈액형을 모르는 상태에서 수술을 많이 하면 할수록 수혈 부작용으로 죽어가는 사람도 많아질 것은 불을 보듯 분명했다. 이 무렵에 란트슈타이너의 혈액형 연구를 알고 있던 오텐베르크[Reuben Ottenberg; 1882~1959]는 공혈자와 수혈자의 피를 수혈 전에 미리 섞어 응집이 일어나는지 확인해보는 수혈 전 교차 적합 시험(cross matching)을 처음으로 시작했다. 그가 근무하던 마운트시나이 병원에서 모두 125명에게 이 시험을 시행한 후 수혈 사고는 단 한 건도 생기지 않는 기적을 만들었다. 처음에는 외과의사들의 반응은 시큰둥했지만 1920년대가 지나자 임상에서 혈액형의 구분은 점차 정착되었고, 1932년에는 란트슈타이너의 공로가 뒤늦게 빛을 발해 노벨상이 수여되었다.

자, 이제 수혈은 ABO 혈액형으로 구분된 혈액을 사전 교차 시험을 통해 응집이 일어나지 않는 것을 확인한 다음, 공혈자의 동맥과 수혈자의 정맥은 캐뉼러로 연결하면 가능한 일이 되었다. 하지만 적합한 공혈자를 언제 어디서나 쉽게 찾기는 어려웠다. 그렇다면 미리 공혈자의 피를 뽑아서 보관해 두었다가 필요한 때 쓰면 좋겠지만 문제는 피는 뽑자마자 굳기 시작한다는 점이었다. 응고만 막으면 피를 저장해 두었다가 쓸 수 있을 텐데. 이 문제는 어떻게 해결할까?

응고방지제와 헌혈 서비스의 등장

1915년에 마운트시나이 병원의 외과의사 루이션[Richard Lewisohn; 1875~1961]은 혈액 응고를 막는 구연산나트륨(monosodium citrate)의 효과를 발견하였다. 공혈자로부터 뽑아서 받아둔 피에 약간만 첨가해 살짝 저어두기만 하면 피는 절대로 응고되지 않았다. 하지만 그의 주장이 받아들여지는 데는 무려 18년이 걸렸다(이 분야에는 유난히 이런 일이 많다).

응고방지제의 등장으로 이제 공혈자와 수혈자 사이의 시공간적 제약이 사라졌다. 이제 피는 공혈자의 동맥에서 수혈자의 정맥으로 직행하는 것이 아니라 보관해 둘 여유가 생겼다. 하지만 구연산나트륨의 효과가 오래 가지는 않는다고 믿어서 필요할 때에 공혈자를 구하는 방식은 여전히 통용되었지만, 적합한 공혈자를 언제나 쉽게 구할 수는 없었다.

1922년 런던, 영국 적십자 지부의 서기인 올리버[Percy Lane Oliver; 1878~1944]는 공혈자를 구하는 노력과 시간을 줄여줄 획기적인 방법을 생각했다. 당시에는 의사들이 환자의 가족이나 극빈자들 혹은 자신의 지인들을 공혈자로 구했다. 하지만 늘상 공급이 달리고 시간을 다투는 문제라 피를 주기도 전에 환자가 죽어버리는 일도 허다했다.

올리버는 공혈자들을 미리 뽑아둔 명단을 가지고 있다가 비상연락망을 통하면 좋겠다는 생각을 하고 먼저 지인 20명을 모았다. 소문이 퍼지자 여러 병원들로부터 올리버의 공혈자들을 찾는 연락이 급증했고, 1926년에는 YMCA가 동참하여 18세 이상으로 이루어진 소년단이 조직되고 여러 봉사단체들로 확산되어 대(大) 런던 적십자 헌혈서비스가 세계 최초로 시작되었다.

올리버는 공혈자들을 미리 뽑아둔 명단을 가지고 있다가 비상연락망을 통하면 좋겠다는 생각을 하고 먼저 지인 20명을 모았다. 소문이 퍼지자 여러 병원들로부터 올리버의 공혈자들을 찾는 연락이 급증했고, 1926년에는 YMCA가 동참하여 18세 이상으로 이루어진 소년단이 조직되고 여러 봉사단체들로 확산되어 대(大) 런던 적십자 헌혈서비스가 세계 최초로 시작되었다.

자원봉사자들은 체력 검사, 매독 검사, 혈액형 검사를 사전에 받은 후 요청 전화를 받으면 언제든 병원으로 달려가 자신의 피를 내어주었고, 그 대가로 돈을 받지는 않았다. 이를 모델로 1930년대까지 독일, 오스트리아, 벨기에, 호주, 러시아, 타이, 일본까지 헌혈서비스 조직들이 생겨났다.

(다음 호에 계속)

[출처] 디아트리트 VOL.16, NO.4

- [동정]한림대동탄성심병원 백선하 교수, 제1회 국로 한마음 의학상 수상

- [부음]이제형 일양약품 합성실 전무 모친상

- [인사]서울대병원 우홍균 교수, 아시아방사선종양학회연합회 회장 취임

- [부음]손태화 한림제약 평가분석부 이사 모친상

- [동정]한국베링거인겔하임, ‘가족친화인증기업’ 선정

- [인사]서울대병원 박중신 교수, 제26대 대한의학회 회장 선출

- [부음]김기훈 서울아산병원 교수 부친상

- [동정]전북대병원 채금주·윤선중 교수, 전북특별자치도의사회 학술상 수상

- [동정]위아바임 ‘낙산균 프로바이오틱스’, 대한민국 브랜드 명예의 전당 2년 연속 수상

- [부음]김윤준 서울의대 교수 모친상

- [인사]서울대병원 우홍균 교수, 아시아방사선종양학회연합회 회장 취임

- [인사]서울대병원 박중신 교수, 제26대 대한의학회 회장 선출

- [인사]대전성모병원 이상권 교수, 대한비만학회 부회장 선출

- [인사]고대 안암병원 민재석 교수, 대한위장관외과학회 대한위장관항암연구회 회장 취임

- [인사]대구가톨릭대학교의료원 제11대 의료원장 신홍식 신부 취임

- [인사]서울약대 강건욱 교수, 한국독성학회/한국환경성돌연변이발암원학회 회장 취임

- [인사]보라매병원 김상완 교수, 대한골대사학회 이사장 취임

- [인사]단국대병원 장성욱 충남권역외상센터장, 외상술기교육연구학회장 취임

- [인사]질병관리청 과장급 전보 (1/19)

- [인사]한림대성심병원, ‘최소침습 내시경 뇌종양 수술 권위자’ 전치만 교수 초빙

- [동정]한림대동탄성심병원 백선하 교수, 제1회 국로 한마음 의학상 수상

- [동정]한국베링거인겔하임, ‘가족친화인증기업’ 선정

- [동정]전북대병원 채금주·윤선중 교수, 전북특별자치도의사회 학술상 수상

- [동정]위아바임 ‘낙산균 프로바이오틱스’, 대한민국 브랜드 명예의 전당 2년 연속 수상

- [동정]한상욱 아주대 의무부총장 겸 의료원장, 한국과학기술한림원 정회원 선출

- [동정]녹십자 ‘비맥스’, 2026 대한민국 브랜드 명예의 전당 5년 연속 수상

- [동정]인하대병원 김장효 교수·조옥민 간호사, 인천시장 표창 수상 ‘응급체계 기여 공로’

- [동정]서울대병원 김붕년 교수, 문화체육관광부 장관 표창

- [동정]인하대병원 백진휘·신승열 교수, 소방청장 표창 수상

- [동정]권기범 동국제약 회장, 제약바이오협회 차기 이사장 선임