박지욱의 medical trivia

해체신서를 만나다

데키주쿠에서

2010년 여름에 오사카의 센바에 있는 <제두관(除痘館)>을 찾아갔었다. 금융 중심가의 고층 건물 숲과는 어울리지 않는 단아한 2층짜리 목조 건물이었다. 입구의 비석에는 ‘규오가타코안주타쿠(旧緒方洪庵住宅)’라고 새겨져 있는데, 우리 식으로 하면 ‘오가타 코안씨 고택’ 정도 되겠다. 하지만 이곳 사람들에겐 ‘데키주쿠(適塾)’로 통한다. 19세기 초에 세워진 사립학교로 근대 의학 교육과 종두법 보급에 큰 역할을 맡았던 유서 깊은 의학 사적지다.

때마침 점심시간에 맞추어 직장인들이 한여름의 더위를 피해 그늘 아래서 한담을 나누고 있었다. 하지만 시간도 멈춘 듯 아주 조용한 곳이었다. 방문객은 필자의 가족 외에는 아무도 없었다. 조용히 방들을 돌아다니며 이곳에서 공부했던 학생들의 모습을 상상해 보았다.

이층에 올라가 보니 근대 의료 유물들과 의학서적들이 전시되어 있었다. 로마자로 쓰인 서양 의서들은 자세히 보니 네덜란드어로 쓰인 외과학 서적들이었다. 영어나 프랑스어 혹은 라틴어 서적은 없었고, 심지어 프랑스 외과의사 앙브루아즈 파레 [Ambroise Pare; 1510~1590]의 외과 책도 네덜란드어 판본이 있었다.

왜 네덜란드어 책만 있을까 하는 궁금증이 일었지만 답을 알 수는 없었다. 일본어로 된 의학서적들도 있었다. 『정골신서(整骨新書)』는 정형외과 책일 것이고, 『병학통론(病學通論)』은 병리학 책일까? 한자로 씌어진 제목들을 가만히 살펴보며 책의 정체를 짐작해 보았다. 그러다가 『해체신서(解體新書)』를 발견했다.

어디서 들어본 이름인데… 아, 맞다! 『천주실의(天主實義)』, 『주제군징(主制君徵)』, 『 전체신론(全體新論)』, 『 마과회통(麻科會通)』... 이런 책들의 이름이 줄줄이 떠오른다. 국사 시간, 실학을 배웠을 때 이런 어려운 책 이름을 열심히 외웠다. 그런데 왜 국사 시간에 배웠던 책 『해체신서』가 여기 일본 땅에 있는 걸까? 거기에는 아주 긴 사연이 있었다.

일본, 서양에 문을 열다

1543년은 인류 지성사에서 아주 특별한 해다. 코페르니쿠스가 <지동설>을 발표하여 지축을 뒤흔들었고, 베살리우스 [Andreas Vesalius; 1514~1564]가 혁명적인 『파브리카(De humani corporis fabrica libri septem)』를 출판하여 낡은 해부학 체계를 해체한 원년이었다. 그리고, 극동 귀퉁이의 섬나라 일본도 잠에서 깨어나기 시작한 해였다.

이 해에 샴(태국)에서 중국으로 가던 정크선 하나가 폭풍우를 만나 일본 남단의 섬에 표착했다. 배에는 포르투갈인들이 타고 있었는데, 그들은 화승총을 지니고 있었다. 그 화승총의 위력을 알게 된 지방 영주(다이묘)는 아주 비싼 값을 치르고 총을 구입했고, 자신들의 기술을 이용해 복제하여 대량 생산했다. 우리에겐 통한의 무기가 되었던 조총은 이렇게 일본인의 수중에 들어가 개발되었다.

당시 일본은 이미 80년 동안 전국시대(戰國時代)의 혼란 와중이었다. 하지만 조총의 등장은 승패의 법칙을 새로 썼다. 오다 노부나가는 조총으로 전국시대의 혼란을 마감했고, 그의 뒤를 이은 토요토미 히데요시는 조총으로 무장한 보병을 앞세워 조선을 침략했다.

아마 이 시기를 거치면서 일본인들은 서양 오랑캐의 물건이라 해도 새롭고 유용한 것이라면 받아들이고 자신의 것으로 만들어야 한다는 귀중한 경험을 했는지 모르겠다.

조총 도입 후 얼마 지나지 않아 포르투갈은 물론 스페인의 독실한 가톨릭 선교사들도 일본에 입국했고, 교역에 더하여 선교를 시작했다. 화승총에 뒤이어 빵(Pao), 카스텔라(Pao de Castela), 사분(sabao), 꼬뿌(copo), 갑빠(capa de chuva) 등과 같은 포르투갈어는 지금도 일본인들의 언어로 남아 있을 만큼 인기가 좋았다. 10년 정도 지나자 선교 목적의 의사들도 일본 땅에 상륙했다.

서양의학의 일본 유입

1555년에 루이스 데 알메이다 [Luis de Almeida; 1525~1583]가 마카오에서 입국하여 일본에 서양의학을 처음으로 소개했고, 2년 뒤에는 오이타에 서양식 병원을 겸하는 구빈원(救貧院)을 세웠다. 이후로 남일본과 나가사키에 여러 곳에 비슷한 형태의 구빈원 - 병원이 세워지고 ‘남만(南蠻; 이베리아 반도 혹은 서양) 의학’의 외과술이 소개되었다.

중앙집권 정부가 없던 시절에는 의료와 교역을 앞세운 남만인들의 선교 사업은 그 지역 영주의 비호만 받으며 큰 어려움이 없이 순항하였다. 덕분에 빠른 속도로 가톨릭이 전파되어 수십 명의 무장(武將)들도 세례를 받았다. 그중에는 임진왜란 때 십자가 문장(紋章)을 앞세우고 침략의 선봉장이 된 고니시 유키나가 [小西行長; ?~1600]도 있었다.

하지만 전국을 통일한 토요토미 히데요시와 그의 계승자인 도쿠가와 이에야스는 가톨릭의 폐해를 들어 가톨릭 신앙을 금지하고, 외국 선교사는 추방했고, 신자들은 처형하기 시작했다. 1637년에는 가톨릭 신자들이 민란 수준의 저항을 폈고, 막부(幕府; 무신정권을 뜻한다)가 네덜란드 선박의 함포 사격 지원을 받아 이를 진압했다. 1639년까지 나머지 남만인들은 추방되었고, 남만의학의 맥도 이때 끊겨버렸다.

남만인을 대신한 홍모인

남만인들보다 60년이나 늦은 1600년에 네덜란드 선박이 일본에 표착했다. 배에는 네덜란드인과 영국인이 있었고, 일부는 일본 땅에 정착할 정도로 적응을 잘했다. 이들은‘붉은 머리털’이란 뜻의 “홍모인(紅毛人)”으로 불렸다.

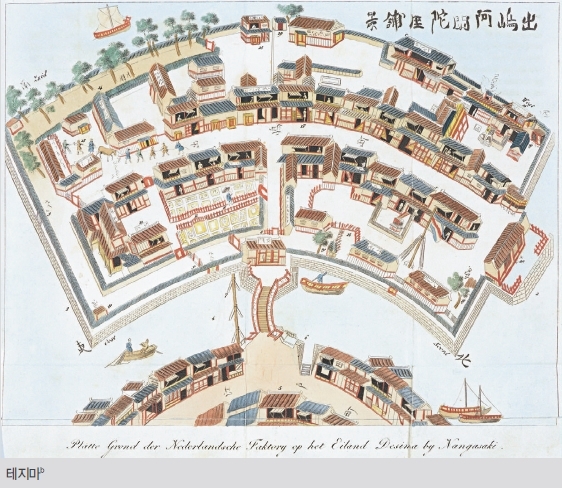

신교도인 홍모인들은 남만인들과는 달리 ‘하느님의 사명’보다는 ‘돈벌이’를 더 중요하게 생각했다. 쇄국정책을 폈던 막부는 포르투갈 상관(商館; 교역소)을 내쫓은 나가사키의 인공섬 ‘테지마(出島)’에 네덜란드 상인들을 들였다. 일본은 이후로 200년 넘게 ‘오란다(和蘭, 阿蘭陀; Holland)’로 불렸던 네덜란드에게만 좁은 문을 열어두었다.

테지마에는 네덜란드 상인과 그 가족, 인도네시아인 노예, 그리고 외과의사가 상주했다. ‘테지마’라는 좁은 문은 일본의 허락이 있을 때에만 열렸다. 하지만 매년(나중에는 4년마다) 봄에 교역에 대한 감사 표시로 막부의 권력자인 쇼군에게 진상품을 들고 에도(도쿄)까지 왕래하는 것은 허용되었다. 이들은 에도에서 20여 일을 머물렀고 의사도 동행하였다. 이 기간 동안 일본의 한방의들은 네덜란드 의사를 만나 통(역)사의 도움을 얻어 서양의학에 대한 정보를 접할 수 있었다.

오란다 의사들은 대부분 외과의사였다. 일본 한방의들은 오란다 의사들이 수술로 병을 치료한다는 사실에 놀랐다. 한방의들은 자신들의 전통의학에는 없는 수술치료법을 “오란다류 외과”라 불렀다. 한방의들 중에는 비싼 네덜란드 의서를 구입하거나 아예 나가사키에 유학을 가서 통사들에게 네덜란드어를 배우는 사람이 생겼다. 선진 유럽 의학을 받아들이고 싶은 열망이 이제 임계점을 향해 끓어오르기 시작했다.

충격적인 해부학 책

네덜란드 상관이 테지마의 주인이 되어 나가사키부터 네덜란드의 문물이 전파된 지 130년이 지난 1771년 초봄, 에도의 형장(刑場)에 여러 명의 한방의들이 모여 인체 해부를 처음 참관했다.

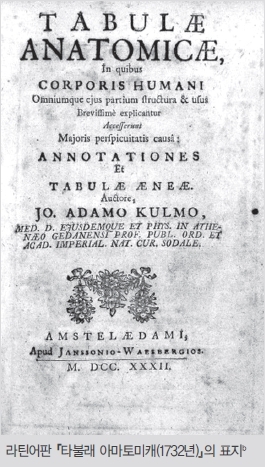

그들 중에는 지방 영주의 주치의로 오란다류 외과를 자처하는 스기타 겐파쿠 [杉田玄白; 1733~1817]와 나가사키 유학파이자 네덜란드어를 독학하던 마에노 료타쿠 [前野良澤; 1723∼1803]가 있었다. 그들은 이미 네덜란드어로 된 해부학 서적인 『타펠 아나토미아 (Anatomische Tabellen, 1732년)』를 가지고 있었는데, 전통적인 한방 해부도인 일본의 <돈의초>, 조선의 <의방유취>나 <신형장부도>와 너무 달라 무엇이 옳고 그런지 혼란스러워 했다.

그들 중에는 지방 영주의 주치의로 오란다류 외과를 자처하는 스기타 겐파쿠 [杉田玄白; 1733~1817]와 나가사키 유학파이자 네덜란드어를 독학하던 마에노 료타쿠 [前野良澤; 1723∼1803]가 있었다. 그들은 이미 네덜란드어로 된 해부학 서적인 『타펠 아나토미아 (Anatomische Tabellen, 1732년)』를 가지고 있었는데, 전통적인 한방 해부도인 일본의 <돈의초>, 조선의 <의방유취>나 <신형장부도>와 너무 달라 무엇이 옳고 그런지 혼란스러워 했다.

한방에도 해부도는 없지 않았지만 너무나도 추상적인 ‘오장육부’의 개념으로 그려져 인체의 본 모습과는 많이 달라 실망하던 터였기에 새로 구한 서양 해부도가 옳은지 검증해보고 싶어 해부에 참관했다.

참수된 죄인의 시신은 ‘에타(우리 식으로 ‘백정’과 비슷)’라 불리는 신분의 천민이 직접 해부해 가며 한방의들에게 장기를 보여주는 식으로 진행되었다. 스기타 겐파쿠와 마에노 료타쿠는 인체 구조가 서양 해부도와 정확히 일치하는 데 놀라움을 금치 못했다. 내친 김에 그들은 형장에 널려 있는 유골들을 하나하나 해부도의 그림과 맞추어도 보았다. 모두 정확했다.

그날 그 형장에서 그들은 큰 충격을 받았다. 서양 해부학 책이 너무나도 정확해서 충격을 받았고, 이제까지 인체의 해부학 지식도 없이 의사 행세를 해온 자신들이 너무 부끄러워 또 충격을 받았다.

“오늘 실제로 본 인체 해부는 참으로 하나하나가 놀라움이었다. 그것을 지금까지 모르고 있은 것이 부끄러운 일이다. 적어도 의술로서, 서로가 주군님을 모시는 몸으로, 그 바탕이 되는 인체의 진짜 구조를 모른 채 지금까지 하루하루, 이 업을 해왔다는 것은 면목이 없는 일이다. 어떻게 해서든 오늘의 체험을 바탕으로, 대략적이나마 인체의 진짜 구조를 판별하면서 의술을 행한다면, 이 업에 종사하고 있는 변명이라도 될 것이다… 이 『타펠 아나토미아』, 한 권만이라도 아무쪼록 새롭게 번역한다면 인체의 내외 구조도 잘 알게 돼, 오늘날의 치료에 큰 도움을 줄 것이다. 어떻게 해서든 통사(통역사)의 힘을 빌리지 않고 해독하고 싶다.”

- 스기타 겐파쿠의 회상

그들은 의기투합하여 하루빨리 네덜란드 해부학 책을 일본어로 번역하기로 결의했다. 하지만 네덜란드어 단어만 몇 개 아는 수준에서 일을 시작해야 했으니 가능해 보이지가 않았다. 그들은 네덜란드 단어장과 프랑스어-네덜란드어 사전을 이용했고, 모르는 단어는 그 뜻을 유추해가며 번역을 해나갔다.

“het Hoofd is de opperste hollgheid”

그들이 제일 처음 번역한 문장이다. “머리는 인체의 가장 위에 있다”는 뜻이었다. 이렇게 일본어에도 있는 개념을 먼저 발판 삼아 단어의 뜻을 이해하고 개념을 잡아 나아갔다. 일본어나 한방에 없는 개념은 자신들이 새로운 이름을 지었다. 오늘날 우리도 공짜로(?) 쓰고 있는 ‘신경(神經)’이나 ‘문맥(門脈)’ 같은 이름들은 이들이 만들어낸 신조어(新造語)였다.

그림은 서양화법을 익힌 화가에게 부탁해 거의 완벽하게 복제했다. 이렇게 3년이 넘는 노력 끝에 『타펠 아나토미아』의 번역서 『카이타이 신쇼(解體新書)』 즉, ‘인체 해부(解體)의 새로운 학설(新書)’이 세상에 나왔다. 서양인이 처음으로 일본 땅에 상륙한 지 230년 만인 1773년이었고, 미국에서는 ‘보스턴 차 사건’이 터진 해였다. 우리는 조선 영조 49년이었다.

타펠 아나토미아

『타펠 아나토미아』는 당대 해부학의 권위자인 단지히(Danzig) 의과대학 교수인 쿨무스 [Johann Adam Kulmus; 1689~1745]가 지은 해부학 책 『Anatomische Tabellen (1731년)』의 네덜란드어 판으로 정확한 책 이름은 『Ontleedkundige Tafelen (1734년)』이다.

『타펠 아나토미아』는 당대 해부학의 권위자인 단지히(Danzig) 의과대학 교수인 쿨무스 [Johann Adam Kulmus; 1689~1745]가 지은 해부학 책 『Anatomische Tabellen (1731년)』의 네덜란드어 판으로 정확한 책 이름은 『Ontleedkundige Tafelen (1734년)』이다.

이 책은 1722~1815년까지 93년간 출판된 당대 유럽 의학계의 초 베스트셀러이자 스테디셀러 해부학 책이었다. 원서는 독일어로 발간되었지만 네덜란드어, 프랑스어, 라틴어 번역본도 나왔다. 테지마 상관의 의사들은 일본인들이 삽화가 많은 서양 의서에 관심이 많은 것을 알고 그들에게 팔기 위해 네덜란드 동인도회사의 교역선에 이 책을 실어 보냈다. 책값은 상당히 비싸 웬만한 한방의들이 구입하기는 어려웠다. 스기타 겐파쿠도 영주의 도움으로 책을 구입할 수 있었다.

하지만 책 이름은 것은 『타펠 아나토미아』가 아니었다. 상관 의사의 위임을 받은 네덜란드인이 마에노 료타쿠에게 책을 팔면서 표지에 “De Tafellen van der Anatomie”이라 적어 준 바람에 『타펠 아나토미아』라 불리게 되었다. 하지만 그 뜻은 ‘해부도감(圖鑑)’으로 독일어 원서의 제목인 『Anatomische Tabellen』과 오히려 더 가까웠다.

표지화는 원서의 것을 쓰지 않고 스페인 해부학자 후안 발바르데 데 아무스코 [Juan Valverde de Amusco/ de Hamusco; 1525~?]의 해부서 『Historia de la composicion del cuerpo humano (1556년)』 표지를 베꼈다. 번역자들은 잘 몰랐겠지만 그림의 주인공은 아담과 이브다. 하지만 다행히 막부는 그림 속에 감추어진 기독교 코드는 알지 못해 큰 문제 없이 출판되고 유통될 수 있었다.

『해체신서』는 결과적으로 ‘요한 쿨무스의 해부도’ + ‘후안 발바르데 데 아무스코의 표지화’ + ‘엉뚱한 책 이름’으로 만들어진 하이브리드로 세상에 나왔다. 원작자가 알면 노발대발했을지도 모르겠다. 하지만 다행스럽게 더없이 간결한 내용으로 오히려 일본인들에겐 대단히 실용적인 해부학 책이 되었다. 그리고 이 책으로 일본인들의 세상 보는 눈이 달라졌다.

난학을 이끈 『해체신서』

『해체신서』의 발간과 보급은 서양의학의 유용성을 생생하게 실증했다. 책을 본 한방의들은 자신들이 오랜 세월 추구했던 전통 의술의 한계를 깨달았다. 그리고 네덜란드로 상징되는 서양의학을 통해 새로운 의학의 세례를 받은 ‘난방의(蘭方醫)’로 거듭 태어났다.

이제 네덜란드어의 최고 권위자이자 에도 최고의 명의가 된 스기타 겐파쿠는 제자와 함께 네덜란드 의학은 물론이고 네덜란드 문물을 익히며, 번역하고, 책으로 펴냈다. 하지만 네덜란드어로 쓰인 의서들은 당시로서는 수준이 낮은 외과의 책이 대부분이었다. 수준이 높은 내과의 책은 라틴어로 쓰여 있어 아직 번역할 수는 없었기 때문이다.

1823년에 외과의사가 아닌 대학 교육을 받은 내과의사가 처음으로 상관에 부임했다. 그의 이름은 지볼트 [Philipp Franz von Siebold; 1796~1866]였다. 6년 뒤에 스파이 행위로 강제 출국되기 전까지 지볼트는 막부의 묵인 하에 테지마 외부에 의학교를 세워 학생과 의사들에게 임상의학을 가르쳤다. 표면적으로는 의학 교육이었지만, 이면에는 일본에 대한 모든 것을 수집했다. 지볼트는 의학 외에 과학도 가르치며 학생들에게 네덜란드어로 보고서를 쓰게 했다. 학생들이 일본에 대한 정보를 가져다 바친 셈이었다. 하지만 정보를 가져다 주긴 했지만 서양 과학기술 전반도 배웠으니 의학을 넘어선 과학기술 전반이 네덜란드로부터 유입되는 효과도 있었다. 네덜란드로부터 들어오는 지식인 ‘난학(蘭學; 란가쿠)’의 외연은 이렇게 확장되었다.

이렇게 『해체신서』에서 시작해 100년 동안 일본의 과학과 기술, 교육과 문화 그리고 사고방식까지도 바꾸어 나갔으니 일본은 ‘난학’이라는 도구로 서양의 근대 과학 지식을 흡수해 독자적으로 발전해 나갔다고 해도 결코 과언이 아니다.

한방의의 반격

하지만 난방의들이 열렬한 환영만 받은 것은 아니다. 전통 의료를 고수하던 한방의들은 난방의를 견제, 탄압하기 시작했다. 난방의들은 개인들이 운영하는 란가쿠(蘭塾)을 통해 양성되었지만, 한방의들은 국립의학교인 <의학관> 출신이며 막부 정권과도 가까웠다. 막부도 기본적으로는 중국을 세계의 중심으로 놓고 쇄국정책을 고수하고 있었기에 한방의들에게 힘을 실어주었다.

마침내 1849년에 한방의들의 압력에 의해 외과와 안과 영역을 제외한 ‘난방금지령’이 발효되었다. 이 말을 뒤집어 보면 한방의들도 외과와 안과의 한계를 인식했다는 말이 될까? 하지만 시대착오적인 금지령에도 불구하고 난방의들은 큰 타격을 입지 않았다. 바로 종두법의 등장 때문에.

현대의학의 우위를 입증한 종두법

‘두창(마마)’은 당시 일본에 정기적으로 유행하여 많은 인명을 앗아가는 중대 전염병이었다. 하지만 한방의들은 두창에 대해 별다른 대책을 내놓지 못했다.

난방금지령이 발효된 그 해(1849년)에 종두 백신이 테지마를 통해 수입되어 일본에서도 처음으로 접종하는 데 성공하였다. 이 소식을 전해 들은 에도의 영주가 자신의 주치의인 이토 겐보쿠 [伊東玄朴; 1800~1871]에게 종두법을 시행하도록 명령했다. 이를 계기로 전국에 종두법이 보급되었다.

종두법의 보급과 성공 신화를 통해 대중은 물론이고 막부의 위정자들까지 어쩔 수 없이 서양의학의 우수성을 확실히 깨달았다. 10년 후인 1859년에 에도에 사설 <종두소>가 세워졌고, 이곳에서 서양의학 교육을 받을 수 있도록 허가했다. 이후 <종두소>는 1860년에는 막부 직할이 되었고, 1861년에는 <서양의학소>로 개칭되었다. 종두법 때문에 막부도 서양의학을 이제 한의학과 대등하게 대접한 것이다.

하지만 이미 대세는 서양의학으로 기울고 있었다. 종두법의 이토 겐보쿠가 의관의 최고위직을 차지했고, 한방의학도 완전히 몰아냈다. 이제 난방으로 시작한 난학, 그리고 뒤이은 ‘양학(洋學)’으로 불린 서양의학과 과학기술이 일본 사회에서 우위를 완전히 확보하였다.

다시 데키주쿠에서

막부가 집권한 에도시대에는 난학 교육을 맡은 사립학교(蘭塾)들이 전국적으로 많이 생겼다. 그중 가장 대표적인 곳이 오사카의 데키주쿠(適塾)이다. 이곳을 세운 오가타 코안 [緒方洪庵; 1810~1863]은 에도시대에 하급 사무라이 가문의 아들로 태어났다. 어려서 두창(!)에 걸려 몸이 약해지는 바람에 가업 계승을 포기하고, 오사카에서 난학을 배운 후 도쿄와 나가사키에서 난방의로 활동했다.

종두법이 보급될 무렵 교토에서 종두법을 익힌 후 1849년(에도에 종두소가 세워지기 10년 전)에 오사카에 제두관(除痘館)을 세워 일반 대중에게도 종두법을 시행했다. 오가타 코안은 난학을 가르칠 목적으로 이곳에 데키주쿠를 세워 전국에서 몰려온 젊은이들에게 새로운 학문을 가르쳤고, 종두법도 가르쳤다. 고향으로 돌아간 학생들은 종두법에 열의를 보였고, 덕분에 종두법은 1~2년 만에 일본 방방곡곡으로 보급되었다.

<제두관>의 성공 때문일까? 막부는 코안을 <서양의학소>의 책임자로 임명하였다. 어쩔 수 없이 데키주쿠는 문을 닫았지만, 24년간(1838~1862년) 이곳에서 600명이 넘는 난학자들이 배출되었다. 그중에는 후쿠자와 유키치 [福澤諭吉; 1835~1901] 같은 일본 근대화를 이끈 인물들이 많이 포함되어 있었다. 쉽게 말하면 일본 역사를 바꾼 인물들의 정신적 ‘자궁’이 된 곳이고, 그들을 가르친 기본이 바로 근대 서양의학이었다.

그렇구나! 이제 이해가 된다. 조선 땅에 걸리버(?) 같은 영국인이 아니라 하멜 같은 네덜란드인이 표착한 이유는 그들이 나가사키의 테지마로 가다가 폭풍우 속에서 길을 잃었기 때문이었다. 지금도 나가사키에 하우스텐보스 같은 나가사키 테마공원이 있는 것은 그 도시가 네덜란드의 영향을 아주 많이 받았기 때문이다.

하지만 일본인들은 일방적으로 영향을 받은 것만은 아니었다. 스스로의 힘으로 네덜란드 의학과 과학기술을 받아들여 소화하고 자신의 것으로 만들었다. 그 바탕 위에 서양 문물을 받아들여 독자적인 근대화를 이루어냈고, 아시아 변방 국가의 틀을 깨고 일어났다. 그 이후의 역사는 우리가 익히 잘 알고 있는 뼈아픈 역사다.

이렇게 그 내막을 알고 나니, 오사카 도심 한복판에 번듯하게 보존된 데키주쿠의 유리장 속에서 반짝이는 『해체신서』를 보는 내 마음은 이루 말할 수 없이 착잡하다. 이 한 권의 책으로 일어선 이 나라의 역사가 부럽고, 그 이웃에서 가장 먼저 쇠망한 나라의 후손으로서 부끄럽다. 하지만 후손들에게 더 부끄럽고 면목이 없는 것은 그 고통의 역사를 우리 세대가 아직도 마무리하지 못했다는 것. 지금도 그리고 앞으로도 그 후유증을 앓도록 방치 아닌 방치를 해야 하는 오늘의 우리 모습이다. 앞으로 얼마의 시간이 더 지나야 이 상처가 아물고 단단해질 수 있을까? 언제가 되면 모든 과거사가 과거완료형으로 마무리되고 정리되어 그 지긋지긋한 역사의 굴레를 벗어 던질 수 있을까?

한 여름의 데키주쿠는 서늘한 기억으로 남아 있다.

[출처] 디아트리트 VOL.16, NO.1

- [동정]인하대병원 이지은 교수·조정임 간호사, 질병관리청장 표창 수상 ‘희귀질환 진료 및 관리 공로’

- [동정]비아트리스, ‘2026 대한민국 일하기 좋은 100대 기업’ 상위 20위 선정

- [동정]아주대 치과병원 채화성 교수, 국제학술지‘Scientific Reports’ 편집위원 위촉

- [인사]강동경희대학교병원 김동환 교수, 대한암재활학회 차기 회장 선출

- [인사]경희대학교병원 백종우 교수, 한국자살예방협회 회장 취임

- [동정]한림대동탄성심병원 신제영 교수, 질병관리청장 표창 수상

- [동정]한국지이초음파, ‘납세자의 날 장관 표창’ 수상

- [동정]화순전남대병원 황의창 교수 연구팀, 대한전립선학회 최우수 논문상 수상

- [동정]빛고을전남대병원 박광성 교수, 국제성의학회 ‘공로상’ 수상

- [부음]인대훈 한국애브비 스페셜티/안과사업부 전무 모친상

- [인사]강동경희대학교병원 김동환 교수, 대한암재활학회 차기 회장 선출

- [인사]경희대학교병원 백종우 교수, 한국자살예방협회 회장 취임

- [인사]단국대병원 박재석 교수, 대한결핵 및 호흡기학회 회장 취임

- [인사]원텍, 영업총괄·권역별 법인장·연구소장 인사 단행

- [인사]질병관리청 승진 및 전보 (3/9)

- [인사]전남대병원, 화순병원장·치과병원장·화순군립요양병원장 임명

- [인사]얼라인 테크놀로지, 아시아 태평양(APAC) 총괄에 한준호 대표 임명

- [인사]베리스모 테라퓨틱스, 데니스 윌리엄스 규제전략총괄 부사장 영입

- [인사]한독, 2026년 임원 인사 발표

- [인사]GC녹십자의료재단, 김선주 영남센터 원장 임명

- [동정]인하대병원 이지은 교수·조정임 간호사, 질병관리청장 표창 수상 ‘희귀질환 진료 및 관리 공로’

- [동정]비아트리스, ‘2026 대한민국 일하기 좋은 100대 기업’ 상위 20위 선정

- [동정]아주대 치과병원 채화성 교수, 국제학술지‘Scientific Reports’ 편집위원 위촉

- [동정]한림대동탄성심병원 신제영 교수, 질병관리청장 표창 수상

- [동정]한국지이초음파, ‘납세자의 날 장관 표창’ 수상

- [동정]화순전남대병원 황의창 교수 연구팀, 대한전립선학회 최우수 논문상 수상

- [동정]빛고을전남대병원 박광성 교수, 국제성의학회 ‘공로상’ 수상

- [동정]휴젤, ‘2025년 코스닥시장 공시우수법인’ 선정

- [동정]고대 구로병원 안과 송종석 교수 연구팀, 아시아태평양안과학회 Best Scientific Paper Award 수상

- [동정]고려의대 융합의학교실 최낙원 교수, 한국공학한림원 일반회원 선출