최신연구진전

-

면역 기능에 영향 주는 단백질, 천식 치료 ‘키’였다

면역 기능에 영향을 주는 것으로 알려진 p300 단백질이 알레르기 천식 치료에서 중요한 요소인 것으로 확인됐다. 세브란스병원 알레르기·천식센터 손명현 교수, 연세대학교 의과대학 생화학 분자생물학교실 윤호근 교수 공동 연구팀은 p300 단백질이 조절 T세포의 적절한 반응을 유도해 알레르기 천식을 줄이는 효과가 있다고 17일 밝혔다. 알레르기 천식은 우리 몸이 외부 물질에 과도하게 면역반응을 일으킬 때 발생한다. 연구팀 설명에 따르면 p300 단백질이 GBP5 유전자 발현을 조절하면서, 우리 몸에 있는 백혈구의 한 종류로 면역 시스템을 담당하는 T세포 중 과잉 면역반응을 않게 하는 ‘조절’ T세포의 기능을 강화해 그 균형을 유지한다고 한다. 연구팀은 알레르기 천식을 앓으면서 p300 단백질이 결여된 마우스 모델을 통해 위와 같은 결론을 도출했다. 해당 마우스 모델에서는 조절 T세포의 수뿐만 아니라 면역반응 억제기능도 낮았고, 다른 세포의 면역 기능을 돕는 ‘도움 T세포’의 활동이 과도하게 활성화돼 기도 염증을 일으키고 있는 것을 관찰했다. 이어 연구팀은 그 과정을 더 면밀히 확인하려 염색질 면역침강(ChIP)과 RNA 시퀀싱 분석을 진행했다. 염색질 면역침강은

2025-11-17 09:16 -

스텐트 시술 후 출혈 고위험 환자, 최적의 이중 항혈소판제 투여 기간 규명

관상동맥 스텐트 시술 후에는 스텐트 혈전증과 시술부위 재발을 막기 위해서 시술 직후부터 일정기간 강력한 이중(二重) 항혈소판제를 투여한다. 그러나 혈전을 예방하기 위해서 처방하는 항혈소판제는 부작용으로 출혈을 동반할 수 있어, 스텐트 시술을 받았지만 출혈 위험이 높은 환자들은 이중 항혈소판제를 얼마나 투여해야 할지 정하기가 어려웠다. 이런 환자들을 위한 최적의 투여 기간이 대규모 임상연구를 통해 밝혀졌다. 특히 기존에 적절하다고 여겨졌던 1개월보다 ‘3개월 유지 요법’이 심혈관사건 예방 효과가 우수하다는 결과가 나타나, 출혈 고위험군을 위한 새로운 치료 기준을 제시했다. 서울대병원 의생명연구원 김효수 교수와 순환기내과 박경우·강지훈 교수팀은 스텐트 삽입술 환자 4897명을 대상으로 한 무작위배정 임상연구(HOST-BR)에서 이 같은 사실을 입증했다고 13일 발표했다. 허혈성 심장질환은 심장에 혈액을 공급하는 관상동맥이 좁아지는 병이다. 표준 치료법은 약물용출 스텐트를 삽입해 좁아진 부위를 넓히는 경피적 관상동맥 중재술(PCI)이다. 이 시술 후에는 일생동안 한 가지의 항혈소판제 약물 치료가 필수적인데, 시술 직후부터 혈전 위험성이 높은 수개월 간 혈전증을

2025-11-13 10:09 -

중등도 이상 아토피피부염, 자가지방유래 줄기세포 치료 효과 입증

▲ 중앙대학교병원 석준 교수, 순천향대 천안병원 서성준 교수 중등도 이상 아토피피부염 환자에게 자가지방유래 줄기세포 치료가 효과적이라는 임상 결과가 나왔다. 중앙대학교병원 피부과 석준 교수와 순천향대학교 부속 천안병원 서성준 교수 연구팀이 자가지방유래 중간엽줄기세포의 효능과 안전성을 입증한 다기관 무작위 대조 임상 2상 결과를 13일 밝혔다. 이번 연구는 중앙대병원을 비롯해 서울대병원, 경희대병원, 충남대병원, 고려대안산병원, 보라매병원 등 6개 대학병원이 참여했다 총 114명의 중등도에서 중증의 아토피피부염 환자를 대상으로 연구팀은 4주 간격으로 2회에 걸쳐 자가지방유래 줄기세포(autologous adipose-derived mesenchymal stem cells, AtMSC)를 정맥주사한 뒤 16주간 치료 효과와 부작용을 평가했다. 연구 결과 치료군에서 위약군에 비해 아토피피부염의 중증도를 평가하는 EASI(Eczema Area and Severity Index) 점수가 유의미하게 개선됐다. 치료 시작 후 16주차에 EASI 점수가 위약군에서는 2.54 감소한 반면, 치료군에서는 9.26 감소했고, 75% 이상 호전을 보인 환자 비율(EASI-75)

2025-11-13 09:55 -

면역세포 탈진 정도 측정으로 면역항암제 효과 예측 가능해진다

가톨릭대학교 서울성모병원 소화기내과 장정원 · 가톨릭의대 병리학교실 조미라 교수팀( 인천성모병원 소화기내과 이순규 · 성균관의대 임진영 교수)은 최근 간암 환자마다 면역세포의 탈진 정도가 크게 다르며, 탈진이 심한 환자일수록 특정 유전자 변이와 B형간염 바이러스 통합 현상이 많이 일어난다는 사실을 규명했다고 10일 밝혔다. 이번 연구는 같은 간암이라도 환자별로 다른 면역 환경을 고려한 맞춤형 치료 전략이 필요함을 보여주는 중요한 근거를 제시한다. 최근 면역세포 기능을 회복시키는 면역항암제인 PD-1 면역관문억제제가 임상에 널리 도입되었으나, 환자마다 치료 효과가 크게 달라 종양 면역 미세환경에 대한 이해가 절실한 과제로 여겨져 왔다. 연구팀은 서울성모병원에서 간암 수술을 받은 8명의 환자를 대상으로 단일세포 RNA 서열분석, 전장 엑솜 서열분석, 전장 전사체 서열분석 등 다중오믹스 분석을 수행했다. 이를 통해 해당 환자들을 면역 고탈진군 (2명)과 저탈진군 (6명)으로 분류하였으며, 그 결과 면역세포가 지친 정도에 따라 동일하게 간암으로 진단받은 환자라도 암의 생물학적 특성에 뚜렷한 차이가 있다는 사실을 확인했다. 환자들의 간에서는 면역세포 탈진 여부

2025-11-10 09:25 -

50세 이하 유방암 환자, 수술 전 MRI 검사 시 동측 유방 내 재발 감소

수술 전 MRI가 50세 이하 유방암 환자의 재발 예방에 효과적이라는 사실을 서울대병원 연구팀이 규명했다. 특히 예후가 나쁘고, 재발률이 높은 ‘호르몬 수용체 음성 유방암’은 재발 위험이 60% 이상 낮아지는 것으로 나타났다. 이는 젊은 유방암 환자의 맞춤형 치료 가능성을 높이고, 유방 MRI 기반의 정교한 치료 계획을 수립하는 중요한 가이드라인이 될 것으로 기대된다. 유방암은 호르몬 수용체 유무에 따라 재발 양상이 다르며, 특히 호르몬 수용체 음성 유방암은 양성 대비 재발률이 높다. 50세 이하 유방암 환자는 유방 조직이 치밀한 경우가 많아 조기 진단이 어려울 뿐 아니라, 호르몬 수용체 음성 유방암 발생률이 높다. 또한, 수술 후 동측 유방 내 재발(국소 재발) 가능성도 높기 때문에 정확한 진단과 최적화된 수술을 위해 수술 전 ‘유방 MRI’ 사용이 증가하는 추세다. 유방 MRI는 유방암 검사 중 가장 민감도가 높아 유방촬영술과 초음파에서 놓친 종양도 탐지할 수 있다. 그러나 젊은 환자의 수술 전 MRI 검사가 장기적 예후에 미치는 영향, 특히 호르몬 수용체 상태에 따른 영향은 명확히 규명되지 않았다. 서울대병원 영상의학과 하수민·연희라 교수, 유방내분비외

2025-11-05 08:37 -

희귀 뇌발달질환 ‘웨스트 증후군’의 발작 양상 변화 과정 규명

고려대학교 의과대학 뇌신경과학교실 한기훈 교수와 한국뇌연구원 이계주 박사, 기초과학연구원 시냅스뇌질환연구단 김은준 단장, 한국기초과학지원연구원 김진영·정영애 박사가 공동연구를 통해 웨스트 증후군(West syndrome)의 발작 양상 변화 과정을 동물모델에서 정밀히 규명했다고 4일 밝혔다. 웨스트 증후군은 신생아 1만 명당 6명 미만에서 발생하는 희귀 뇌발달질환으로, 생후 1세 이전에 시작되는 영아연축(Infantile spasm) 발작이 특징이다. 발달지연과 지적장애를 동반하는 난치성 질환으로 영아연축이 사라진 이후에도 다른 유형의 발작이 나타나 평생에 걸쳐 신경학적 문제를 일으키는 것으로 알려져 있다. 그러나 발작 양상의 변화가 어떠한 신경생물학적 과정을 통해 일어나는지는 명확히 밝혀지지 않았다. 연구팀은 웨스트 증후군 환자에서 반복적으로 보고된 CYFIP2 유전자 점변이(p.Arg87Cys)를 갖는 생쥐 모델을 대상으로, 생애 초기 영아연축 발생 시점부터 생후 7개월령까지의 전 과정을 장기적으로 추적 분석했다. 생쥐 모델은 생후 1주일경 영아연축이 나타난 뒤 발작 증상이 사라지고, 이후 약 3개월간의 무증상기를 거쳐 생후 14주(사람의 성인기에 해당)

2025-11-04 14:44 -

당뇨약, 파킨슨병 진행 막는다

당뇨병 치료제 DPP-4 억제제가 파킨슨병 진행을 막는다는 연구 결과가 나왔다. 용인세브란스병원 신경과 정승호, 연세대 의과대학 의생명과학부 김연주, 세브란스병원 신경과 이필휴 교수 연구팀이 DPP-4 억제제가 장내 파킨슨병 유발 단백질 축적을 차단해 발병과 진행을 억제한다고 4일에 밝혔다. 파킨슨병은 알츠하이머병에 이어 두번째로 흔한 퇴행성 뇌질환이다. 중뇌 도파민 신경세포에 알파-시누클레인 단백질이 쌓여 발생하며 떨림, 경직, 비정상적으로 느려지는 행동 등을 보인다. 뇌에 알파-시누클레인 단백질이 쌓이는 뚜렷한 원인이 밝혀지지 않은 가운데 알파-시누클레인 응집체가 장에서 시작해 미주신경을 따라 뇌로 이동한다는 ‘장-뇌 연결 축’ 가설이 주목받고 있다. 연구팀은 당뇨병 치료제인 DPP-4 억제제 시타글립틴을 사용해 파킨슨병 진행 저지 가능성을 확인했다. DPP-4 억제제가 인슐린 분비를 늘리고 혈당을 낮추는 것 외에도 신경세포 보호 효과를 가진다는 점에 착안했다. 먼저 도파민 신경세포를 손상시키는 로테논을 이용해 마우스에 파킨슨병을 유발했다. 마우스를 로테논에 지속적으로 노출시키면 알파-시누클레인 응집체가 장-뇌 연결 축을 따라 이동하며 6개월 이후부터는

2025-11-04 08:55 -

두경부암 치료반응, 예측 길 열린다

세포 단위보다 더 작은 범위에서 면역항암제의 효과를 가르는 아형을 찾아냈다. 연세암병원 종양내과 김혜련·홍민희·김창곤, 이비인후과 고윤우·심남석 교수, 연세대학교 생명시스템대학 이인석 교수·차준하 박사과정생 공동 연구팀은 면역항암제 치료반응에 영향을 미치는 세포의 아형을 구분해 발견했다고 30일 밝혔다. 대표적인 비수술적 치료법인 항암 화학요법이나 방사선 치료 등과는 달리 면역항암제는 환자의 면역 체계를 직접적으로 활성화해 종양을 공격하도록 유도한다. 면역항암제 중 면역 반응을 지속하고 강화하는 ‘PD-L1 억제제’와 면역 반응을 시작시키는 ‘CTLA-4 억제제’는 약효가 좋아 여러 암종에서 널리 쓰이고 있다. 다만 전체 환자의 절반 이상에서는 약이 들지 않아, 면역항암제를 투여하기 전 치료 효과를 미리 확인하고자 하는 연구가 세계적으로 화두다. 김혜련 교수 연구팀은 선행 면역항암요법 임상시험에 참여한 두경부암 환자를 대상으로 PD-L1 억제제 단독 투여군과 PD-L1 억제제에 CTLA-4 억제제를 병행 투여한 군으로 나눠 그 결과를 비교했다. 선행 면역항암요법은 외과 수술을 받기 전에 암세포를 줄인 뒤 수술을 진행하는 치료 전략이다. 이때 연구팀은 ‘파운데

2025-10-30 10:23 -

젊을 때 심혈관 건강 관리가 중년 이후 심뇌혈관·신장질환 위험 낮춘다

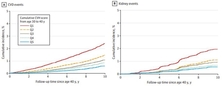

젊은 성인기의 누적된 심혈관 건강 관리가 중년기의 심뇌혈관질환과 신장질환 발생 위험을 크게 낮춘다는 연구 결과가 나왔다. 연세대 의대 예방의학교실 이호규 교수, 하경화 교수, 강남세브란스병원 신장내과 지종현 교수 연구팀은 30대에 높은 수준으로 꾸준히 심혈관 건강 상태를 유지한 경우, 중년 이후 심뇌혈관질환이나 신장질환 발생 위험을 최대 70% 이상 낮출 수 있다고 24일 밝혔다. 심근경색증, 뇌졸중 등 심뇌혈관질환과 만성콩팥병은 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증 등 공통된 위험인자를 갖고 있다. 이 위험인자들은 젊은 성인기부터 누적돼 중년기 이후 질병 발생으로 이어진다. 따라서 장기적인 질병 예방을 위해서는 조기 단계에서 위험인자를 종합적으로 평가하고 관리하는 것이 중요하다. 그동안 연구들은 심혈관 건강 수준이 일정 기준 이상으로 유지될 때 심뇌혈관질환을 예방할 수 있다는 점을 보여주었으나, 대부분 중년 이후의 건강 상태에만 초점을 맞춰 왔다. 젊은 시기의 심혈관 건강이 중년 이후 질병 발생에 미치는 장기적 영향은 충분히 규명되지 못했으며, 대부분 단기 시점의 심혈관 건강만을 평가해 장기간 누적된 심혈관 건강 상태가 미치는 영향을 파악하기 어려웠다. 연구팀은

2025-10-24 09:12 -

소아 악성 뇌종양 WHO 기준 재분류...예후·유전 특성 규명

국내 연구팀이 소아 악성 뇌종양 환자의 진단을 최신 WHO 기준에 따라 재분류한 결과, 과거 교모세포종이나 원시신경외배엽종양 등으로 진단됐던 사례 중 절반 이상(52.6%)이 ‘소아 고등급 교종(pediatric-type high-grade glioma, pHGG)’으로 새롭게 분류됐다. 특히 특정 아형에서는 환자의 절반에서 암소인 증후군(cancer predisposition syndrome, CPS)이 동반되는 것으로 확인됐다. 이번 연구는 소아 고등급 교종의 임상·분자유전학적 특성과 예후를 규명한 국내 최초의 대규모 분석으로, 향후 소아 악성 뇌종양 환자 맞춤형 치료 전략 수립에 기여할 전망이다. 소아 악성 뇌종양은 전체 소아암의 약 20%를 차지하며 소아기 암 사망의 주요 원인 중 하나다. 이 가운데 소아 고등급 교종은 뇌의 신경교세포에서 발생하는 악성 종양으로, 성장 속도가 빠르고 재발이 잦으며 치료에도 불구하고 예후가 불량한 난치성 질환이다. 최근 연구를 통해 이러한 소아 고등급 교종이 성인에서 발생하는 교모세포종과는 생물학적·유전학적으로 전혀 다른 독립 질환군임이 확인되면서, 기존의 성인 기준으로 진단·치료를 적용해 온 방식의 한계가 제기됐다.

2025-10-24 08:39 -

인간 골수 오가노이드로 방사선 손상 연구의 새 패러다임 제시

▲한국원자력의학원 최상필 박사, 서울여자대학교 정재민 교수 공동연구팀이 인간 유도만능줄기세포(hiPSC)로부터 골수 오가노이드(hBMO)를 개발해 방사선에 의한 조혈세포 손상 및 복구 과정을 정밀하게 재현하는데 성공했다고 21일 밝혔다. 이번 연구는 방사선 노출로 발생하는 조혈 급성 방사선 증후군(H-ARS)의 병리 과정을 인간 골수 오가노이드 수준에서 구현한 최초의 모델로, 향후 방사선 치료 부작용 및 골수 손상 신약 개발의 핵심 기반 기술로 활용될 전망이다. 조혈 급성방사선증후군(H-ARS)의 치료는 현재 조혈 성장인자(G-CSF) 투여에 의존하고 있으나, 손상된 골수 미세환경을 완전히 회복시키는 데는 한계가 있다. 또한 기존 연구는 주로 동물모델에 의존해 왔지만, 사람의 조혈 미세환경과 생리적 차이로 인해 연구결과의 임상 적용이 제한적이었다. 이에 따라 인체 골수의 복잡한 구조와 세포 구성을 모사하는 인체 기반 연구모델의 필요성이 꾸준히 제기되어 왔다. 연구팀은 인간 유도만능줄기세포를 혈관내피세포, 기질세포, 조혈줄기세포 등으로 분화시켜 3차원 인간 골수 오가노이드를 제작하고, 방사선에 의한 조혈세포의 손상과 복원 과정을 구현하여 실제 골수와 유사한 조

2025-10-21 09:08 -

뇌전이암 치료 막는 새로운 단서 규명

뇌로 전이된 암이 항암제와 방사선 치료에 잘 반응하지 않는 이유가 화순전남대학교병원 연구팀에 의해 밝혀졌다. 뇌전이 환자에게 표준치료를 시행해도 효과가 떨어지는 경우가 많았지만 ‘왜 치료가 듣지 않는지’에 대한 정확한 규명은 없었다. 이번 연구는 암세포뿐 아니라 그 주변을 둘러싼 미세환경이 치료 결과를 좌우한다는 사실을 입증했다는 점에서 주목된다. 화순전남대학교병원 신경외과 문경섭 교수와 병리과 이경화 교수 연구팀은 뇌전이 폐암 조직에서 발견되는 ‘암연관섬유모세포(CAF)’가 치료 저항성의 핵심 역할을 한다는 사실을 확인했다. 연구에 따르면 암세포가 사이토카인 IL26(인터루킨-26)과 CX3CL1신호 단백질을 분비해 항암제와 방사선에 맞서 버티도록 만든다. 실험 결과 IL26은 JAK-STAT3 경로를, CX3CL1은 AKT-mTOR 경로를 활성화시켜 암세포의 침투력과 생존력을 높였으며, 이에 따라 상피간엽이행(EMT)과 암줄기세포 특성이 강화되는 것으로 나타났다. 반면 두 신호를 차단하자 종양의 성장 속도가 현저히 감소했으며, 특히 IL26 억제 실험에서는 동물모델에서도 치료 효과가 뚜렷하게 향상됐다. 연구팀은 “이번 연구는 뇌전이암에서 암세포 자체가 아

2025-10-21 07:38 -

아토피피부염 아동, 식이 패턴 따라 장내미생물 ·가려움 차이 맞춤형 식이로 관리 가능성 확인

아토피피부염 환아의 식이 형태가 장내 미생물 환경과 증상에 어떤 연관을 보이는지를 밝힌 국내 연구 결과가 나왔다. 이번 결과는 같은 질환을 가진 아이들 사이에서도 식이에 따라 장내 미생물 구성과 증상 양상이 달라질 수 있음을 보여주며, 향후 맞춤형 식이 관리 전략의 가능성을 제시한다. 그동안 아토피피부염 식이 관리에 대한 과학적 근거가 부족해 환자와 양육자들의 궁금증이 컸는데, 이번 연구는 일상생활에서 참고할 수 있는 지침을 제시했다는 점에서 의미가 있다. 삼성서울병원 소아청소년과 정민영 교수, 부산대 식품영양학과 김혜미 교수, UNIST 산업공학과 임치현 교수 연구팀은 미취학 아토피피부염 아동의 음식 섭취 패턴과 장내미생물과 아토피피부염 증상의 연관성에 대해 20일 발표했다. 연구팀은 3~6세 미취학 아동 75명(아토피피부염 환아 24명, 건강한 아동 51명)을 대상으로 요인분석을 통해 ‘한식 위주 식단’과 ‘간식 중심 식단’ 두 그룹으로 나누었다. 여기서 ‘간식 중심 식단’은 밥보다 간식 섭취가 잦아 주식 섭취가 줄어드는 아동기의 식생활 형태를 반영한 것이다. 아동들의 식사 유형 경향은 식품섭취빈도조사(Food Frequency Questionnaire

2025-10-20 10:13 -

“짧은 소아 전신마취, 지능·행동 발달에 영향 없어”

서울대병원 소아마취통증의학과 이지현·지상환 교수 연구팀이 생후 2세 미만 소아를 대상으로 진행한 대규모 임상연구에서 짧은 전신마취가 아이들의 지능이나 행동 발달에 부정적인 영향을 주지 않는다는 사실을 확인했다고 17일 밝혔다. 또한 전신마취 중 보조 약제를 병용해 흡입마취제 농도를 약 30% 줄였을 때도 인지 능력과 정서·행동 발달에는 차이가 없었다. 이번 연구는 부모들이 가장 우려하는 ‘소아 전신마취의 안전성’에 과학적 근거를 제시했다는 점에서 의미가 크다. 매년 전 세계 수백만 명의 아이들이 수술이나 시술을 위해 전신마취를 받는다. 가장 흔히 사용되는 방법은 ‘마취 가스’라 불리는 흡입마취제를 이용하는 것이다. 그러나 부모들은 어린 나이에 마취를 받으면 뇌 발달에 문제가 생기지 않을까 걱정한다. 일부 동물실험에서는 흡입마취제가 신경세포 손상이나 인지 기능 저하를 유발할 수 있다는 결과가 보고됐으며, 미국 식품의약국(FDA)도 2016년 3세 미만 영유아가 장시간(3시간 이상) 혹은 반복적으로 전신마취를 받을 경우 뇌 발달에 해로울 수 있다고 경고한 바 있다. 하지만 지금까지의 임상연구에서는 단회 혹은 짧은 전신마취가 장기적인 인지 기능에 뚜렷한 문제를 남

2025-10-17 09:39 -

새로운 위장관 재출혈 예방법 발표, 지혈 파우더 추가 치료 시 재출혈 25%로 감소

국내 의료진에 의해 위, 십이지장의 출혈을 경험한 환자들의 재출혈을 예방할 새로운 치료 방법이 발표돼 주목을 받았다. 이번 치료법은 효과가 미비했던 기존 방법보다 재출혈 예방 효과가 월등하고, 부작용은 없는 것으로 나타났다. 가천대 길병원 소화기내과 김경오, 권광안, 정준원 교수 연구팀은 출혈성 위·십이지장 궤양 환자의 재출혈을 효과적으로 줄일 수 있는 새로운 치료 방법을 입증해 세계적 학술지에 발표했다. 연구팀은 기존 내시경 치료에 넥스트바이오메디칼이 개발한 지혈 분말 ‘넥스파우더(Nexpowder)’를 추가 적용했을 때 재출혈률이 크게 감소한다는 사실을 확인해 발표했다. 상부 위장관 재출혈은 매우 흔한 질환으로 전 세계적으로 응급실 방문과 입원의 주요 원인 가운데 하나로 꼽힌다. 미국의 경우 매년 20만 건 이상이 발생하며, 내시경 치료를 받은 환자에서 약 14~25%가 72시간 이내에 재출혈을 경험하는 것으로 보고되고 있다. 재출혈은 ▲사망률 증가 ▲입원 기간 증가 ▲추가 시술 부담 등으로 이어져 환자와 의료진 모두에게 큰 위험 요인으로 작용한다. 하지만, 현재까지 특별한 예방책은 전무한 상황이었다. 주로 내시경 지혈술과 프로톤펌프억제제(PPI)를 투여

2025-10-15 09:20 -

중등도 대동맥판막 협착·역류 복합 환자, 중증 환자만큼 위험

대동맥판막이 두꺼워져 제대로 열리지 않는 대동맥판막협착과 판막이 헐거워 피가 거꾸로 흐르는 대동맥판막역류 둘 모두를 갖고 있는 경우 보다 적극적인 치료가 필요하다는 연구가 발표됐다.삼성서울병원 순환기내과 박성지·김지훈·손지희 교수 연구팀은 서울대병원, 세브란스병원과 함께 다기관 공동 연구팀을 꾸려 중등도 대동맥판막협착과 중등도 대동맥판막역류이 동시에 존재할 경우 중증 환자만큼 위험하다고 14일 밝혔다. 좌심실과 대동맥 사이에 자리잡은 대동맥판막이 노화 등으로 헐거워져 잘 닫히지 않으면 혈액이 역류하고, 두꺼워져서 잘 열리지 않으면 피를 내보내기 어려워진다. 그만큼 심장에 필요 이상의 부담이 가해져서 점차 심장 기능이 저하돼 호흡곤란 등을 일으키고 사망에까지 이를 수도 있다. 초고령사회에 진입한 우리나라가 맞닥뜨린 문제 중 하나가 바로 고령에서 흔한 판막질환이다. 전체 인구 중 65살 이상이 차지하는 비율이 20%를 넘으면 초고령사회로 하는데, 지난해 우리나라는 이미 이 기준을 넘어섰다는 정부 발표가 있었다. 실제로 건강보험심사평가원 자료에 따르면 국내 성인 심장판막질환 유병률은 2010년 9.89%에서 2023년 17.03%로 크게 늘었다. 단순 판막질환보

2025-10-14 11:49 -

집에서 찍은 1분 영상, AI가 자폐 위험 조기 선별가능

이제는 집에서 찍은 짧은 영상만으로도 자폐 아동을 조기 선별할 수 길이 열렸다. 서울대병원이 주관하고 세브란스병원이 참여한 공동 연구팀은 부모가 촬영한 1분짜리 영상을 분석해 자폐스펙트럼장애 위험을 예측하는 인공지능(AI) 모델을 개발했다고 14일 밝혔다. 이 모델은 AUROC 0.83, 정확도 75%의 성능을 보였으며, 위험 아동을 빠르게 가려내 조기 개입으로 이어질 가능성을 확인했다. 자폐스펙트럼장애(ASD)는 사회적 의사소통의 어려움과 반복적 행동으로 나타나는 대표적 신경발달장애다. 전 세계적으로 약 6천만 명, 국내 아동의 약 2%가 겪고 있으며, 조기 진단이 치료 효과와 예후를 크게 좌우한다. 그러나 실제 진단은 평균 3.5~4세 이후에 이뤄지는 경우가 많다. 미국의 평균 진단 연령은 54개월이고, 한국에서도 대형병원에서 1~2년을 기다리는 경우가 흔해 만 2세 이전의 최적 개입 시기를 놓치기 쉽다. 기존 검사(ADOS, ADI-R)는 전문가가 장시간 대면 평가를 해야 하고, 보호자 설문(M-CHAT, SRS-2 등)은 정확도가 낮아 조기 선별에 한계가 있었다. 이번 연구는 서울대병원 소아정신과 김붕년 교수와 융합의학과 김영곤 교수 연구팀이 주도했으

2025-10-14 10:57 -

소아 지방간 예측, BMI보다 “체중보다 체형이 더 중요”

인제대학교 일산백병원 소아청소년과 최유진 교수는 국내 6개 대학병원 소아청소년과와 공동으로 진행한 연구에서, 허리-엉덩이 비율(WHR, Waist-to-Hip Ratio)이 소아·청소년의 비알코올성 지방간 질환(NAFLD)을 예측하는 데 있어 기존 체질량지수(BMI)보다 더 효과적인 지표가 될 수 있음을 14일 밝혔다. 연구팀은 2022년 1월부터 2023년 12월까지 병원 진료를 받은 10~19세 소아·청소년 781명을 대상으로 분석을 시행했다. 이들은 비만, 체중 증가, 간기능 이상 소견으로 진료를 받은 환자들이다. 연구 결과, 전체 대상자의 39.6%(309명)가 지방간으로 진단됐다. 남아(51.1%)의 발병률은 여아(23.1%)보다 두 배 이상 높았다. 또한 연구팀은 남아 0.825, 여아 0.875를 허리-엉덩이 비율의 기준치로 산출했으며, 이 수치를 초과할 경우 지방간 발생과 뚜렷한 연관성을 보였다고 밝혔다. 특히 주목할 점은, 지방간 환자 중 BMI가 95백분위수 이상인 경우보다 허리-엉덩이 비율이 기준치를 초과한 경우가 더 많았다는 것이다. 이는 단순히 체중과 키의 비율을 계산하는 BMI보다, 복부 지방 분포를 직접적으로 반영하는 허리-엉덩이

2025-10-14 10:49 -

BRF2 변이로 인한 질병 발생 기전 세계 최초 규명

원인을 모르는 면역결핍, 발달장애, 림프종을 앓아 왔던 환자와 가족이 16년만에 유전적 원인을 찾았다. 국내 연구진이 세포 항상성 유지에 필수적인 ‘BRF2 유전자’와 희귀질환의 연관성을 새롭게 발굴하고, 발병 원리를 세계 최초로 밝혔다. 이는 원인이 불명확해 진단과 치료가 어려웠던 환자들에게 치료의 실마리를 제공하고, 향후 새로운 치료 전략 개발 가능성을 제시한 것으로 평가된다. 서울대병원 임상유전체의학과 채종희 교수(이승복 교수, 서울의대 권해윤 학생)와 중앙대 생명과학과 김근필 교수(윤서빈 박사) 공동 연구팀은 미진단 희귀질환 환자와 가족의 유전체 및 세포 데이터를 분석하고, BRF2 변이가 면역결핍 및 발달장애 희귀질환의 원인이 될 수 있음을 규명해 30일 발표했다. BRF2는 세포의 생존과 항상성 유지에 필수적인 유전자다. 다른 유전자들과 함께 복합체를 이루어 단백질 합성에 필요한 셀레노시스테인 tRNA(SeCys tRNA) 생성을 유도한다. SeCys tRNA를 기반으로 합성된 단백질들은 활성산소로 인한 세포 손상을 방지하고, 산화-환원 균형을 유지하는 중요한 역할을 한다. 그러나 BRF2 관련 질환에 대해선 그동안 연구가 드물었고, 이 변이를 이

2025-09-30 09:27 -

무릎 관절염 조기 진단하는 새로운 MRI 지표 확인

무릎 관절염을 조기에 발견할 수 있는 새로운 진단 지표가 확인됐다. 엑스레이에서 정상으로 진단된 무릎이라도, MRI에서 ‘중앙 대퇴골 연골 손상’ 소견이 관찰된다면 무릎 관절염이 이미 진행되고 있을 가능성이 높다는 사실을 국내 연구팀이 규명했다. 또한 MRI로 ‘내측 반월상 연골 돌출’이 관찰되면 관절염이 심각해질 위험이 높은 것으로 나타났다. 서울대병원 정형외과 노두현·한혁수 교수, 동국대일산병원 이도원 교수팀이 미국 장기 관절염 코호트(MOST)에 등록된 50세 이상 무릎 관절염 환자 1140명의 데이터를 기반으로, MRI 및 엑스레이 소견을 장기 추적한 결과를 23일 발표했다. 무릎 퇴행성관절염은 연골의 점진적인 손상과 관절 구조물의 퇴행성 변화로 인해 발생하는 질환으로, 전 세계 인구 10명 중 1~3명이 앓고 있다. 이 질환은 통증과 운동 제한을 유발해 삶의 질을 크게 낮출 수 있어, 조기 진단과 치료를 통해 진행을 늦추는 것이 중요하다. 무릎 관절염 초기에는 연부조직(연골, 반월상 연골판 등)에서 먼저 변화가 발생하지만, 일반적으로 진단에 활용되는 엑스레이로는 이런 변화를 일찍 파악하는 데 한계가 있다. 연부조직을 관찰하기 용이한 MRI는 접근성이

2025-09-23 09:52

- [인사]의료기기협회, ‘2025 KMDIA 보험위원회 정책포럼’ 개최 (11/27)

- [동정]강동경희대학교병원 신원철 교수, 대한신경과학회 ‘JCN 논문상’ 수상

- [동정]울산대병원, ‘재난응급의료 종합훈련대회’ 보건복지부장관 특별상 수상

- [인사]아주대병원 산부인과 김미란 교수, 대한가임력보존학회 회장 선출

- [동정]중앙대병원 이다혜·이대용 교수, '두산연강 소아청소년과 학술상’, '보원학술상' 각각 수상

- [동정]LSK Global PS, KoNECT ‘혁신형 CRO 인증’ 획득

- [동정]보라매병원 김학령 교수, 고혈압 국제학술대회 2관왕 수상

- [동정]한림대강남성심병원 조기영 교수, 대한소아청소년과학회 ‘석천학술상’ 수상

- [동정]순천향대 중앙의료원, 2025 IHF 그랜드 호스피탈 어워드 ‘Honorable Mention’ 수상

- [동정]이경식 연대 석좌교수, ‘제10회 간호대상’ 영예

- [인사]의료기기협회, ‘2025 KMDIA 보험위원회 정책포럼’ 개최 (11/27)

- [인사]아주대병원 산부인과 김미란 교수, 대한가임력보존학회 회장 선출

- [인사]대한비뇨의학과의사회 문기혁 제16대 회장 당선

- [인사]서울대병원 강형진 교수, 대한혈액학회 차기 이사장 선출

- [인사]광동제약, 경영총괄 사장에 박상영 부사장 승진 발령

- [인사]고대 안암병원 오재령 교수, 한국망막학회 회장 선출

- [인사]보건복지부 인사 발령 (11/13)

- [인사]서울성모병원 김양수 교수, 대한정형외과학회 차기 이사장 선임

- [인사]한국유씨비제약, 에드워드 리 신임 대표이사 선임 (11/1)

- [인사]일동제약 임원 보직 인사 (11/10)

- [동정]강동경희대학교병원 신원철 교수, 대한신경과학회 ‘JCN 논문상’ 수상

- [동정]울산대병원, ‘재난응급의료 종합훈련대회’ 보건복지부장관 특별상 수상

- [동정]중앙대병원 이다혜·이대용 교수, '두산연강 소아청소년과 학술상’, '보원학술상' 각각 수상

- [동정]LSK Global PS, KoNECT ‘혁신형 CRO 인증’ 획득

- [동정]보라매병원 김학령 교수, 고혈압 국제학술대회 2관왕 수상

- [동정]한림대강남성심병원 조기영 교수, 대한소아청소년과학회 ‘석천학술상’ 수상

- [동정]순천향대 중앙의료원, 2025 IHF 그랜드 호스피탈 어워드 ‘Honorable Mention’ 수상

- [동정]이경식 연대 석좌교수, ‘제10회 간호대상’ 영예

- [동정]바이오융복합기술 전문인력양성 사업단, ‘2025 산학 프로젝트 챌린지’ 장관상 수상

- [동정]이정무 이대서울병원 교수, 두산연강외과학술상 수상

- [부음]이영미 NBK제약 부회장 모친상

- [부음]추진아 고려대 간호대 교수·추일한 조선대 의대 교수 모친상

- [부음]SK케미칼 안재현 사장·SK바이오사이언스 안재용 사장 부친상

- [부음]송봉규 부천 세종병원 중환자실장 장인상

- [부음]권경록 울산 나을한의원 원장 부친상

- [부음]양영호 연세의대 명예교수 별세, 양은석 연세골드의원 원장 부친상

- [부음]임관일 前 대한한의사협회 부회장 별세

- [부음]김오영 팜젠사이언스 사외이사 부친상

- [부음]이주화 한국화이자제약 유통협력부 이사 부친상

- [부음]김현철 하남유나이티드 병원장 모친상, 김시욱 김시욱안과 원장 장모상