마탄의 사수, 에를리히를 아시나요?

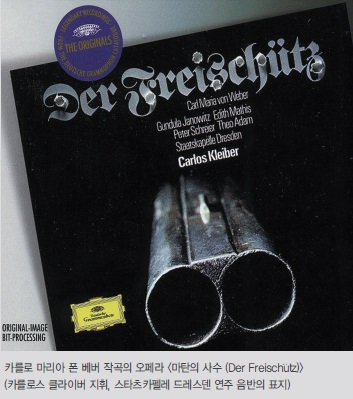

베버[Carl Maria von Weber; 1786~1826]의 음악은 들어보지 못했다 할지라도 ‘사냥꾼의 합창’이 나오는 유명한 오페라 ‘마탄의 사수’란 제목 정도는 우리 귀에 익숙하다. 이 오페라에서 나오는 ‘마탄(魔彈)’은 악마의 힘으로 백발백중 맞추는 총알을 말한다. 마탄은 14~16세기의 독일 민담에 등장하는 소재로, 베버는 이를 소재로 낭만적인 오페라를 작곡했다. 바로 ‘Der Freischutz’. 영어로 번역하면 독일어를 그대로 옮긴 ‘The Freeshooter’나 어역한 ‘The Marksman (명사수)’ 정도 될 것이다. 하지만 일본인들은 ‘魔彈의 射手’로 번역했고 이것을 우리는 그대로 쓰고 있다. 이 오페라 등장하는 ‘마탄’은 다시 영어로 ‘magic bullet’이 되는데, 의사들의 귀에도 익숙하다.

우리말로는 ‘마법의 탄환’으로 번역하는 ‘magic bullet’은 환자의 몸에 주사했을 때 정상 조직은 비껴가면서, 없애고 싶은 암세포나 병원성 미생물만을 골라 죽이는 약물을 말한다. 모든 항생제와 항암제의 궁극적 꿈은 바로 ‘마탄’이라 할 수 있고, 의사들도 환자들도 바로 그런 ‘요술 총알’을 원하고 있다.

전설이 아니라 의학 역사에서 최초로 ‘마탄의 사수’가 된 사람은 지금으로부터 100여 년 전의 의사 파울 에를리히[Paul Erlich; 1854~1915]다. 그는 염색을 취미로 삼는 괴짜 학생이었고, 면역학 연구로 노벨상을 받았다. 그리고 수백 년 동안 인류를 괴롭힌 매독을 마탄으로 쏘아 맞혀 거꾸러뜨린 장본인이고, 그 과정에서 화학요법(chemotherapy)도 처음으로 시작했다. 하지만 섭섭하게도 정작 의사들조차 그에 대해 잘 모른다. 베버의 '마탄의 사수'는 잘 알면서도….

파울 에를리히는 1854년, 지금은 폴란드 땅인 슐레지엔 지방의 유대인 가정에서 태어났다. 어려서부터 병리학자 사촌 형 바이게르트[Karl Weigert, 1845~1904]에게 물들어(!) 염색하는 것을 좋아했다. 의사가 되기 위해 브레슬라우 대학에 입학했지만 전근 간 조직학 교수를 따라 스트라스부르 대학으로 전학을 갔을 정도로 염색에 열성적이었지만 학업 성적은 신통치 않았고 여러 학교를 전전하다가 1878년에 라이프치히에서 졸업했다. 생체 조직의 염색에 관한 연구로 논문을 썼다.

졸업 후 베를린의 샤리테(Charite) 병원에서 조직학 교실의 조수로 일했다. 이때 백혈구 세포들이 염색으로 구별되는 것을 발견하였다(‘eosinophilic’, ‘neutrophilic’, ‘basophil’이란 이름은 모두 염색 특성에서 온 것이다. 이 원리는 지금도 우리가 differential counting에 적용하고 있다). 이 말은 세포나 조직들이 ‘염료에 대한 친화성’이 다르므로 원하는 조직이나 세포를 ‘선택적으로 염색’할 수 있다는 것이다. 결핵에 걸려 잠시 일을 놓았다가 복귀하여 신경 말단만 염색되는 메틸렌블루(methylene blue)를 이용해 신경통 치료를 시도했지만 실패했다.

1891년부터는 미생물학자 코흐[Robert Koch, 1843~1910]의 ‘전염병 연구소’에 들어가 디프테리아 혈청 연구도 하는 한편 말라리아 원충(protozoa) 염색 연구도 하였다. 1896년에는 ‘혈청병 연구소’를 차려 독립했고, 항체 생산의 원리인 ‘측쇄 이론(chain theory)’를 주장하였지만, 당대에는 호응을 얻지는 못했다. 1899년에는 연구소를 프랑크푸르트로 옮기면서 ‘왕립 실험치료 연구소’로 이름을 바꾸었다. 근처에 염료 공장들이 많아 그의 ‘색칠 연구’에 큰 도움이 되었다.

1901년에 트리파노소마(trypanosoma)에 감염된 쥐에게 비소(arsen) 주사로 치료하려던 라브랑[Charles Louis Alphonse Laveran; 1845~1922]의 연구를 접했다. 에를리히는 염료를 이용해 치료해 보기로 했다.

20세기 막 넘어온 이 시절 감염병 치료제로 쓸 수 있던 약은 말라리아 치료제인 ‘키니네(아직도 말라리아 치료기전을 정확히는 모른다)’와 ‘아스피린’, ‘ 펜아세틴(해열-진통제)’ 정도였다. 이러한 약들은 특효약이라기보다는 증상을 완화시키는 약이었다. 하지만 에를리히는 몸속으로 트리파노소마 기생충만 쫓아가서 저격하는 ‘magische Kugel (magic bullet을 의미하는 독일어)’ 독약을 만들기로 나선 것이다. 베버의 '마탄의 사수'가 초연된 지 80년 만의 일이었다. 물론 그도 오페라를 보았을 테다.

같은 마탄이라 해도 베버의 마탄은 악마의 힘을, 에를리히의 마탄은 과학의 힘을 빌려야 했다. 악마는 하룻밤 사이에 뚝딱 만들 수 있었지만, 과학의 힘은 그러질 못했다. 에를리히는 500개의 염료 하나하나를 풀어가며 성능 시험을 했다. 다른 말로 하면 약효 스크리닝(screening)이었다. 먼저 벤조퍼퓨린(benzopurpurin), 트리판레드(Trypan Red)는 마탄으로의 가능성을 보였지만 곧 내성이 생겨 무용지물이 되었다(병원균이 약에 대해 내성을 만든다는 것도 이렇게 처음 발견되었다). 비소(arsen) 산화물의 일종인 아톡실(Atoxyl; 무독성 물질이란 뜻)도 시도해 보았다. 독성을 줄이고 효과를 높이기 위해 구조를 조금씩 바꾼 파생물을 수천 가지나 만들어냈고, 일일이 약효 스크리닝을 해보았다. 605개는 실패하고 606번째 약품 아르스펜아민(arsphenamine)이 쥐의 몸속에 들어있는 트리파노소마를 깨끗이 죽였다. 1907년에 에를리히는 감염병을 화학약품으로 치료하는 방식을‘화학요법(chemotherapie; chemotherapy)’이라 명명했다. 화학요법은 이렇게 세상에 나왔다.

트리파노소마는 이렇게 저격했고, 다음 과녁은 매독을 일으키는 트레포네마 팔리둠(Treponema pallidum)이 되었다. 왜 하필이면 매독균이 다음 저격 대상이었을까? 에를리히는 매독균이 트리파노소마 기생충과 아주 많이 닮았다고 보고, 606호 약품을 한 번 시도해 보았다(‘trypanosoma’는 그리스어로 천공기+ 몸, ‘treponema’는 그리스어로 꼬인 + 실이란 뜻으로 붙여진 이름으로 전혀 다른 생명체다). 닭과 토끼를 이용한 동물실험을 성공하고 다음으로 말기 매독 환자 50명에게 주사를 했다. 많은 경우 주사한 방으로 매독 증상이 깨끗이 사라져버리는 기적이 생겼다.

이로써 찬란한 르네상스 문화의 그늘에서 피었던 악의 꽃, 많은 천재들과 예술가들을 요절하게 했던 공공의 적, 부작용이 많은 수은 치료 외에는 대안이 없었던 불치의 병 ‘매독’은 이렇게 마탄의 저격을 받고 스러지고 말았다. 1907년이었다.

대환영을 받을 만한 일이었지만 부도덕한 행실로 걸린 매독을 치료하는 것은 죄악을 방기하는 것이라는 보수층과 교단의 비난을 들어야 했다. 하지만 1908년에 면역학(매독이 아니다!) 연구의 공로를 인정 받아 노벨 생리-의학상을 수상하자 비난 여론은 잠잠해졌다.

1910년에 606호 약품은 ‘살바르산(Salvarsan)’이란 상품명으로 시판되었다. 라틴어 ‘savlare (구원하다)’와 ‘arsen (비소)’로 이름을 지었다. 하지만 ‘구원자’도 한계는 있었다. 약 자체의 불안정성 때문에 주사를 맞은 환자들이 너무 빨리 구원을 받아(?) 저 세상으로 떠난 경우들이 생겼다. 에를리히는 다시 300여 개의 화합물을 연구하여 914호 약품을 대체약으로 내놓았다. 1912년에 시판된 새로운 약의 이름은 ‘네오살바르산(Neosalvarsan)’이었다.

구원자 에를리히는 명성을 얻었고, 1912년과 1913년에는 화학요법의 공로로 노벨상 후보에 지목되기도 했지만, 아직 불완전했던 약효와 부작용을 두고는 학계와 강제 치료를 받아야 했던 업계 종사자(?)로부터 고소를 당하기도 했다. 실제로 1년 형을 선고 받았지만, 제1차 세계대전이 터지자 집행은 유야무야 되었다고 한다. 하지만 이 과정은 에를리히를 힘들게 했다. 이미 당뇨병과 동맥경화증을 앓던 환자인데다가 지독한 골초, 그리고 여기에 더해진 스트레스는 뇌졸중 발작으로 이어졌다(1914년). 결국 이듬해 두 번째 뇌졸중 발작(혹은 심장발작이라고도 한다)이 덮쳤고, 그는 세상과 이별하게 되었다. 이때가 향년 61세였다.

남겨진 미망인 헤드비히[Hedwig Pinkus, 1864~1948]는 직물공장주(!)의 딸로 남편과는 동향이었다. 남편을 잘 이해해주었고, 두 딸을 낳아 기르며 행복한 결혼생활을 보냈지만, 나찌가 집권하자 고초를 당하기 시작했다. 집은 몰수되고 헤드비히는 투옥까지 당했다. 나찌는 순수 독일인 폰베링[Emil von Behring, 1854~1917]을 치켜세우기 위해서라도 동료이자 경쟁자였던 유대인 에를리히를 깍아내렸다. 하지만 가족들은 제자(Sir Almroth Wright)의 도움으로 근근이 살아갈 수 있었고, 결국 미국으로 건너갔다.

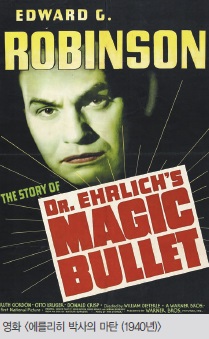

전쟁이 끝나고 프랑크푸르트의 ‘왕립 혈청 연구소’는 ‘파울 에를리히 연구소(Paul Erlich Institut)’로 이름을 바꾸어 그의 명예를 회복시켰다. 독일의 많은 지명에 에를리히의 이름이 붙여졌고, 그의 이름을 딴 학술상이 몇 개나 되며 심지어는 달 분화구에도 그의 이름이 붙여졌다. 그의 삶을 조명하는 영화도 한 편 만들어졌다. 독일이나 프랑크푸르트 여행을 간다면 그가 묻힌 유태인 묘지와 더불어 연구소를 찾아가 보는 것도 좋을 것이다.

오늘날 우리는 에를리히를 면역학 연구로 노벨상을 받은 의사 정도로만 기억하지만 혈액학, 면역학, 화학요법 영역에서는 창시자에 가깝고, 그가 도입했던 신약 개발법 즉, 화학 약품을 쓸모 있는 약으로 구조를 바꾸고, 효과가 있을 만한 약들을 광범위하게 스크리닝해서 신약을 찾아내는 기법은 현대 제약산업에 그대로 적용되었다. 덕분에 우리는 제2차 세계대전 이후로 엄청난 신약의 홍수를 감당해야 했다.

물론 지금은 매독에 살바르산을 쓰지 않는다. 1940년대 중반에 페니실린이 나오면서 살바르산도 제 명운을 다했지만 문학 작품 등에서는 살바르산이나, 606호 같은 이름을 만날 수 있다. 살바르산은 화학요법의 시대를 알리는 신호탄이 되었고, 이후로 나온 항생제들과 항암제들은 산탄(散彈)이 아닌 마탄이 되기 위해 변화와 진화를 거듭해 나가고 있다. 이 모두가 에를리히 덕분이니 그를 ‘마탄의 사수’로 불러도 되지 않을까?

<사족> 그는 늘 연구의 성공을 위해서는 ‘4G’가 중요하다고 말했다. 독일어로 ‘G’로 시작하는 단어 4개는 ‘Geduld(인내심)’, ‘Geschick(능력이나 영리함)’, ‘Gluck(행운)’, ‘Geld(돈)’이다. 수백 가지의염료를 하나하나 약효를 확인했던 인내심, 다방면에서 탁월한 연구를 해치운 능력, 매독균이 트리파노소마와 닮았던 것은 행운, 그리고 프랑크푸르트에서 그를 든든히 후원해 준 유대인 억만장자를 만난 것은 마지막 ‘G’에 해당했다. 오늘날 이런 ‘4G’를 갖춘 연구자는 전 세계를 통틀어도 얼마 되지 않을 것이다.

[출처]디아트리트 VOL.15, NO.3

박지욱 kym@medifonews.com

< 저작권자 © Medifonews , 무단전재 및 재배포금지 >

- 본 기사내용의 모든 저작권은 메디포뉴스에 있습니다.