박 지 욱

제주시 박지욱신경과의원

신경과 전문의

<메디컬 오디세이> 저자

한미수필문학상 수상 (2006년, 2007년)

혈압을 재기까지

살아가는 동안 누구나 한 번쯤은 환자나 보호자 혹은 문병객으로 병원이란 곳을 가게 된다. 찾아가는 병원은 제각각 달라도 환자들은 대개 비슷한 모습으로 누워 있기 마련인데, 하나같이 흰색 침대에 지루한 디자인의 환자복을 입고서 “링게르(Riger)1)”라 불리는 수액을 하나쯤 꽂고 있는 경우가 다반사이다.

“이 환자는 왜 수액을 종일 달고 있는 거지?”

전공의였던 필자에게 지도교수님께선 종종 물으셨다. 그땐 미처 대답을 드리지 못했지만 사실 이유는 여러 가지가 있었다. 시간에 맞추어 매번 혈관주사를 맞아야 하는 환자의 고통을 줄여주려고, 아울러 매번 혈관을 찾아서 찔러야 하는 병동 간호사의 노동을 좀 줄여주려고, 환자에게 부족한 영양분이나 수분을 쉼 없이 공급하려고, 유사시에 환자에게 구급약을 빨리 주사하려고, 환자가 너무 나돌아다니지 못하게 하려고, 이도 저도 아니면 환자를 환자답게 보이게 만들려고(?)…

하여간 이런저런 이유로 환자가 일단 수액주사를 달면 의사나 간호사들에게는 여간 편리한 일이 아니지만 환자는 거추장스럽기가 그지없을 것이다. 옷을 입고 벗을 때도, 식사를 할 때도, 화장실에 갈 때도, 좀 시간이 걸리는 산책을 나갈 때도 늘 링게르 병의 수위(水位)를 살펴야 한다. 그뿐만 아니라 복도 끝에서 좌우회전을 할 때도 링게르 줄이 좌측인지 우측인지 보고 회전을 해야 하니 - 안 그러면 줄에 몸이 칭칭 감기는 수도 있고 - 수액은 환자들에게 족쇄 아닌 족쇄가 되어 버린다.

특히 환자가 잠을 잘 때는 마음놓고 몸부림도 못 치게 만드는 것은 물론이고 혹시 잠 든 사이에 수액이 다 들어간 다음 공기가 혈관으로 들어가거나 피가 수액관을 통해 역류하지 않을까 걱정되어 눈만 뜨면 수액병을 쳐다보는 수고로움을 안겨다 주어 잠도 설치게 한다. 그러다 만약 주사약이 다 동이 나고 수액관으로 피가 조금이라도 흘러나온 것을 보면 화들짝 비상벨을 누르거나 보호자가 병동이 다 떠나가도록 큰 소리로 간호사를 부르러 달려오기도 한다. 하지만, 수액관으로 피가 올라가거나 수액병이 피로 가득 차는 일은 과연 물리적으로 가능할까? 어디 한번 생각해 볼까?

대기압의 물리학

우리 모두 잘 느끼지 못하지만, 지구상에 존재하는 모든 생명체들은 머리 위로 1,000 km 두께의 공기를 이고 산다. 다시 말하면 엄청난 대기압(大氣壓) 아래서 살고 있다는 말이다.

1643년에 이탈리아의 물리학자 토리첼리[Evangelista Torricelli (1608~1647)]는 유리관에 수은(mercury)을 넣고 뒤집어 세우면 항상 76 cm 정도의 높이로 수은 기둥이 선다는 것을 발견했다. ‘도대체 수은은 왜 아래로 좌르르 쏟아져 내리지 않고 저렇게 서 있는 걸까?’

토리첼리는 대기의 누르는 힘이 수은 기둥이 서 있도록 버텨준다고 해석하여 이런 대기의 압력 크기를 ‘수은(Hg) 기둥을 높이 760 mm만큼 세우는 힘’, 좀 유식하게 고치면 ‘760 mmHg’로 표기했다. 여기서 mm는 길이 단위, Hg는 수은의 원소 기호이다. mmHg는 나중에 토리첼리의 업적을 기념하자는 후대 학자들의 노력으로 Torr로 바뀌게 된다. 그래서 1기압(atm) = 760 mmHg = 수은 기둥(水銀柱) 76 cm = 760 Torr가 된다.

자, 그런데 이런 이야기를 들은 적이 많을 것이다.

현재 서울의 수온주 18.9°C를 나타내고 있고… 낮기온은 대부분 30°C 가까이 오르겠습니다.

여기서 좀 이상한 것을 발견할 수 있을까? 바로 ‘수온주’라는 단어이다. 기온을 재는 온도계 안에 들어있는 것은 수은이다. 수은이 오르락내리락하며 온도를 표시하는 기둥을 그래서 ‘수은주(水銀柱)’라고 부르고 있다. 그런데 방송에서는 왜 ‘수온주’라고 했을까? 수은으로 만든 기둥이란 생각은 미처 하지 못하고 무의식적으로 ‘온도’에 강조점을 주다 보니 ‘수온주’라는 이상한 단어가 생겨난 것이다.

수온주가 아닌 수은주는 기압계 외에도 벽걸이 온도계, 체온계 그리고 진짜 수온계(!)에도 사용하고 있다. 모두 빨갛게 물들인 수은주로 기온과 압력의 높낮이를 표시한다. 그런데 이상하지 않은가? 대기의 두께가 1,000 km나 되는데도 수은 기둥은 76 cm밖에 못 올라간다는 사실이…

수은은 참 무거운 물질이다. 우리가 매일 접하는 물보다 13.6배나 무겁다. 쉬운 예를 들어 보면 보통 성인이라면 손에 0.5 L 생수를 하나 들고 자유로이 다닐 수 있다. 하지만 수은을 0.5 L 가득 채운다면 그 무게는 무려 6.8 kg 정도가 된다. 2 L 병 3개 + 0.5 L 병 2개 정도를 한 손에 들 수 있을까?

이런 식으로 계산해보면 물기둥(水柱)이라면 무려 10 m 정도 높이로 세울 수 있는 대기의 압력이 존재한다고도 말할 수 있겠다.

갈릴레오[Galileo Galilei]는 직관적으로(대기의 누르는 힘 때문에) 펌프로 물을 10 m 이상 끌어올리는 것이 불가능하다는 사실을 알고 있었다. 하여간 대기는 우리가 거의 느끼지 못하지만 엄청나게 무겁다.

혈압 이야기

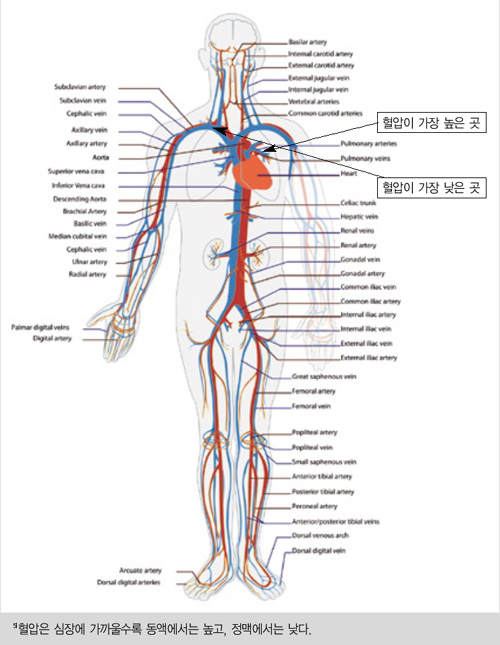

자, 이제 압력의 물리학 기초를 조금 이해했으니 혈압 이야기로 넘어가자! 혈압(blood pressure; BP)은 심장에서 피가 뿜어져 혈관으로 흘러갈 때 혈관벽 안쪽에서 밖으로 밀쳐내는 압력을 말한다. 펌프와 같은 기능을 가진 심장은 쉴 새 없이 수축과 이완을 반복하며 밀어내는 힘과 빨아당기는 압력을 발생시켜 피를 우리 몸의 구석구석에 보낼 수 있다. 심장이 피를 동맥으로 뿜어내는 높은 혈압을 수축기 혈압(systolic BP), 심장이 늘어날 때 피를 빨아들이는 낮은 혈압을

만약 심장 출구에 가까운 대동맥이 터진다면 대략 190 cm 정도로 피가 치솟을 수 있다는 말이다.4)

그렇게 보면 영화에서 수술 도중 동맥이 절단되었을 때 피가 솟구쳐 수술대를 비추는 무영등(無影燈)으로 튀는 장면들이 새빨간 거짓말이 아니라는 것을 알 것이다. 이런 경우를 감안하면 무영등은 적어도 환자로부터 2 m 정도 높은 곳에 달아야 하는 것이다.

수액병으로 피가 역류할 수 없는 이유

그런데, 특수한 경우를 제외하고 수액이 환자에게 연결된 혈관은 정맥이다. 정맥은 피가 심장으로 되돌아오는 길에 있는 혈관이라 혈압이 낮다. 특히 우심방 입구의 정맥 압력6)은 일반 수은 혈압계로 잴 수 없을 정도로 낮아서(3~7 mmHg) 진짜 물(이제서야 물이 필요한 시점이다)을 이용한 수압계(水壓計)로 잰다. 대략 물기둥을 5~10 cm 정도 세울 압력이 나온다.7) 피는 맹물보다는 진해서 좀 더 무거울 테니 아무리 중심 정맥압이 높다 해도 정상인이라면 10 cm 이상으로 치솟아 오르는 피 분수는 기대하기 어렵다.

그렇게 본다면 팔에 잡아둔 정맥 혈관으로 피가 수액관으로 역류하여 120 cm 정도의 높이(폴대 높이 180 cm 빼기 침대 높이 60 cm)에 걸려 있는 수액병으로 치솟아 병을 붉은 피로 가득 채우는, 상상만 해도 끔찍한 풍경은 이론적으로는 불가능하다. 그러니 링거병을 달고 있다고 해도 자다가 피가 몸 속에서 다 빠져나오는 끔찍한 일은 벌어지지 않으니 걱정 말고 푹 주무셔도 된다는 이야기다.

잠시 쉬어 가는 기분으로 문제 하나 내겠다. 산 사람의 피를 빨아먹고 사는 뱀파이어들은 경동맥을 물까, 경정맥을 물까?

경동맥을 뚫으면 틀림없이 피범벅이 되어 정신을 차리기 어려울 것이다. 압력이 강한 호스로 물을 받아 먹어본 적이 있는가? 물이 다 튀어 입 안으로 들어오는 것은 얼마 없다. 그러니 아무리 무식한 뱀파이어라 할지라도 경정맥을 물어야 편안한 한끼 식사를 할 것이라는 것 정도는 다들 잘 알 것이다. 물론 뱀파이어가 실존하는 것은 아니지만 이런 원칙을 이용해 피를 빼는 장면을 우리는 심심치 않게 만날 수 있는데 무엇일까?

얼마 전에 개봉된 우리 영화 <박쥐>에서 주인공인 뱀파이어가 환자의 침대 아래에 누워 수액관으로 피를 받아 먹는 기괴하고도 기발한 장면이 나왔다. 그 장면을 보니 아무리 압력이 낮은 정맥이라 해도 수액병을 환자의 침대보다 낮은 곳에 두면 몸 속의 피를 몽땅 비워낼 수 있겠다는 생각이 번쩍 들었다. 영화 속 장면은 약간 변형되어 우리 일상 속에서도 쉽게 만날 수 있는데, 바로 ‘헌혈의 집’이다.

헌혈 침대에 누워본 사람이라면 헌혈자의 정맥 핏줄이 몸보다 훨씬 낮은 곳에 위치한 헌혈용 비닐주머니와 가느다란 튜브로 연결된 것을 잘 알 것이다. 이 비닐주머니에는 피를 뽑아내는 특수한 펌프 장치 같은 것이 달려있지 않다. 다만 5~10 cmH2O 정도의 낮은 생체 정맥압을 이용해 피를 받아내는 것이다. 중심 정맥압에 20~30 cm의 고도차를 더하면 폭포수 정도는 아니어도 몇 분 안에 원하는 양의 피를 빼낼 수 있다. 길거리에 서 있는 헌혈차에도 이런 혈압의 물리학적 원리가 숨어 있는 것이다.

혈압의 측정

이제 우리가 흔히 접하는 혈압을 어떤 원리로 잴 수 있는지 알아보자. 우리가 흔히 사용하는 수은 혈압계(sphygmomanom- eter)의8) 수은 기둥 높이는 최대 300 mm, 즉 30 cm이다. 어지간한 혈압은 모두 이 범위 안에서 잴 수 있다. 하지만 물기둥 높이를 이용해 혈압계를 만든다면 비중을 감안한 높이, 즉 13.6배나 긴, 무려 4,080 mm 높이의 기둥이 필요하다. 러시아의 여자 장대높이뛰기 세계 기록 보유자인 이신바예바[Yelena Isinbayeva] 선수가 현재 가지고 있는 기록이 2009년 쮜리히에서 세운 5,060 mm, 즉 5 m 6 cm인 것을 고려하면 그 높이를 짐작할 수 있을 것이다. 혈압계를 물이 아니라 수은으로 만들기를 정말 잘한 일이 아닌가!!

병원에 가면 제일 먼저 확인하는 것은 환자의 신원이고, 그 다음에 확인하는 것은 혈압일 정도로 혈압은 활력 징후(vital sign) 중 가장 중요한 부분이다. 그런데 혈압은 언제부터 재었으며, 왜 재었을까?

1733년에 영국의 수의사이자 목사인 헤일스[Stephen Hales]는 말(馬)의 동맥에 집어넣은 놋쇠 파이프를 유리관으로 연결하여 피가 치솟는 높이를 기록하여 최초로 혈압을 잰 사람이 되었다.

사람의 혈압은 1847년에야 처음 잴 수는 있었지만 너무 번거롭고 힘든 시술인지라 혈압 측정이 실용적인 기술이 되기는 어려웠다. 이후로 프랑스 의사-생리학자인 푸아죄유[Jean-Louis-Marie Poiseiulle (1799~1869)], 독일의 실험 생리학자 루드비히[Carl Ludwig (1816~1895)] 등이 혈압을 재는 기술을 개발했지만 사람의 동맥에 관을 찔러 넣어야 하는 방법이기에 혈압 재는 일이 결코 쉬운 일이 아니었다. 안전하고도 간편하게 혈압을 잴 수 있는 새로운 기술이 필요했다.

1855년에 독일 의사 비에로르트[Karl von Vierordt (1818~1885)]는 충분한 압력으로 동맥을 누르면 맥박이 사라지게 할 수 있다는 사실을 발견했는데, 동맥이 버티다 버티다 혈액을 보내지 못하게 되는 한계 압력, 바로 그 압력이 동맥의 압력이란 것이다. 지금 생각하면 참 쉽지 않은가?

“동맥의 박동을 사라지게 하는 압력 = 동맥의 압력”

그는 동맥의 혈압을 재기 위해 기압을 이용한다. 동맥 주위를 공기를 집어넣어 압력을 올리는 압박대(cuff)를 감은 것이다. 이렇게 잰 혈압은 실망스럽게도 그때그때 다르게 나왔다. 아이디어는 참신한데 정확성이 떨어진, 절반의 성공인 셈이다. 그래도 이 방식은 환자에게 적용한 최초의 혈압 측정 기술이 되었다.

의사이자 촬영기사이기도 한 프랑스의 마레[Etienne Jules Marey]는 이 아이디어를 발전시켜 1860년에 맥박수를 정확하게 측정할 수 있는 장치 스파이그모그래프 (sphygmograph; 맥박계)9)를 발명했다. 1881년에는 폰 바슈[Samuel Siegfried Karl Ritter von Basch]가 스파이그모마노메터 (sphygmomanometer; 맥박 + 혈압계)10) 라는 긴 이름의 기구를 발명했다. 이 기구는 기압 대신 수압으로 압력을 차단했고, 피부 아래의 동맥을 손가락으로 살짝 눌러보아 동맥 박동이 사라졌다는 것을 확인했다.

이전의 방식은 동맥에 관을 찔러 넣은 침습적 방식인데 반해 새로운 방식은 아주 간편했다. 더구나 동맥을 직접 연결하여 잰 혈압과도 큰 차이도 없었으니 새로운 기술의 승리라고 봐야 할 것이다. 호기심 많았던 목사님의 혈압 측정으로부터 150년 만에 간편한 혈압 측정이 가능해진 것이다.

하지만 폰 바슈의 방식은 정작 의사들의 환영을 받지 못했다. 의사들의 오감에 의한 진찰이 아닌 기구를 이용한 진료방식에 거부감이 있었던 것이다. 또한 “혈압은 재서 뭣에 쓰게? 왜 재야 하지?” 같은 ‘혈압 무용론’도 있을 정도로 혈압이란 개념은 의사들에게 무시를 당했다.

1896년에 이탈리아 의사인 리바-로치[Scipione Riva-Rocci]는 오늘날 우리가 사용하는 혈압계의 할아버지뻘 되는 기구를 개발했다. 공기를 주입하여 부풀어지는 커프가 팔에 둘러져 위팔 동맥(brachial artery)을 압박하고, 동시에 수은이 가득찬 유리 압력계에 연결되어 팔의 압력을 보여 주었다. 이 방식은 동맥이 완전히 납작해져 피를 더 이상 흘려보낼 수 없어 박동이 사라지는 순간에 팔에 가해진 압력(외부압=혈압)을 혈압으로 읽고, 이를 수축기 혈압으로 해석했는데 안타깝게도 수축기 혈압만을 잴 수 있었다.

한편, 저명한 미국 신경외과 의사 하비쿠싱[Harvey Cushing (1869~1939)]은 이탈리아를 여행하던 중에 리바-로치의 혈압계를 알게 되어 그 숨은 가치를 인정, 미국으로 들여갔다. 하비는 외과 의사 크릴[George Crile]11)과 함께 계량된 혈압계와 혈압 측정 기법을 미국과 서유럽의 의료현장에 널리 보급하기 시작했다. 쿠싱은 자신의 영역인 신경외과 병동에서 환자들의 뇌의 압력과 혈압 간의 상관관계를 밝히기도 했으며,12) 환자를 진찰하고 치료할 때 의사가 확인해야 할 중요한 활력 징후로 혈압이 한자리를 차지하게 되는 데 큰 기여를 했다.

1905년에 러시아의 혈관외과 의사 코로트코프[Nikolai Korotkoff (1874~1920)]는 혈압을 잴 때 압력이 오르내리는 특정 시기에 혈관에서 일시적인 잡음이 생긴다는 것을 발견했다. 이것은 혈액이 비정상적인 동맥을 통과할 때 나는 소리로 혈압을 잴 때는 두 번 발생한다.

‘코로트코프의 소리(Korotkoff’s sound)’라 불리는 이 소리는 각각 수축기 혈압과

이것으로 혈압을 재기 위한 긴 여정이 끝났다. 헤일스 목사님의 시도로부터 170여 년 만에 일이다. 이제 혈압 재는 일의 오랜 역사를 알게 되었으니 진료실 한구석에 서 있는 혈압계도 그리 허투루 뵈진 않을 것이다!

1) 주사액을 발명한 영국의사 링거[Sidney Ringer(1835-1910)]의 이름을 딴 것인데 우리나라에서는 병원에서 환자가 달고 있는 것은 죄다 ‘링게르(링거)’라 부르는 경향이 있다. 하트만 수액(lactated Ringer’s solution)이라 불리는 링거 용액도 있고, 포도당(dextrose) 수액, 생리적 식염수(normal saline), 하트만 수액(Hartman’s solution)도 있고 링게르의 내용은 조금씩 다르다.

2) 좌심실의 수축기 혈압

3) 중심 정맥혈압

4) 140 mmHg × 13.6 = 1,904 mmH2O = 190 cmH2O

5) http://en.wikipedia.org/wiki/Blood_circulation

6) 중심 정맥압 central venous pressure (CVP)이라 부른다.

7) 7 cm × 13.6 = 10 cmH2O

8) sphygmo(맥박; pulse,) + mano(압력; pressure) + meter(측정; measure)

9) sphygmo- 는 그리스말로 맥박(pulse)을 의미한다.

10) manos- 그리스말로 얇다(thin)는 뜻인데 압력이 가해져 얇아진 것으로 생각하여 압력과 연관시킨다.

11) 클리블랜드 클리닉(Cleveland Clinic)의 설립자중 한 사람이자 수혈의 역사에서도 중요한 일을 했다.

12) 뇌의 문제가 생긴 환자가 혈압이 오르고, 맥박이 느려지고, 호흡이 불규칙하다면 뇌압이 높아진 상황을 의미한다는 쿠싱의 3징(Cushing’s triad)를 확립했다.

13) http://en.wikipedia.org/wiki/Harvey_WilliamsCushing

[출처]디아트리트 VOL.12, NO.3

박지욱 help@medifonews.com

< 저작권자 © Medifonews , 무단전재 및 재배포금지 >

- 본 기사내용의 모든 저작권은 메디포뉴스에 있습니다.